総合学習はなるべく押し付けにならないようにしたい <中学校「総合的な学習の時間」探究のポイント> #03

前回は、1年生の総合的な学習の時間(以下、総合学習)を担当する岩瀬美瑚教諭に話を聞きました。今回は、研究主任も務め、3年生の総合学習担当である藤渕俊旭教諭に、3年生の総合学習の具体と実践のポイントなどについて聞いていきます。

藤渕俊旭 教諭

目次

「奥殿陣屋」をもっと活気ある施設にしよう

新香山中学校に異動して6年になり、2023年度からは研究主任も務めてきた藤渕教諭に、まず研究の全体像を踏まえながら、3年生の実践について聞きました。

「私が考えている3年間の学習イメージを言うと、1年生は、地元の環境と理科の学習でのタンポポ調べを結び付け、自然な形で在来種と外来種を調べることから『生物との共生』を学びます。ここでどっぷりと自然に浸るわけです。次に2年では、『自然を大事にするために、人間の生活を犠牲にしていいの?』ということで、人間の生活に視点を移していきます(『エネルギー利用と環境保全の両立』)。そこから3年生は『低酸素社会・持続発展可能な社会』となり、3年間を通して、身近な自然から始めて人間の営みへと目を向けながら、両立していくために我々に何ができるかまでを考え、そこから未来を考えていくというイメージなのです。

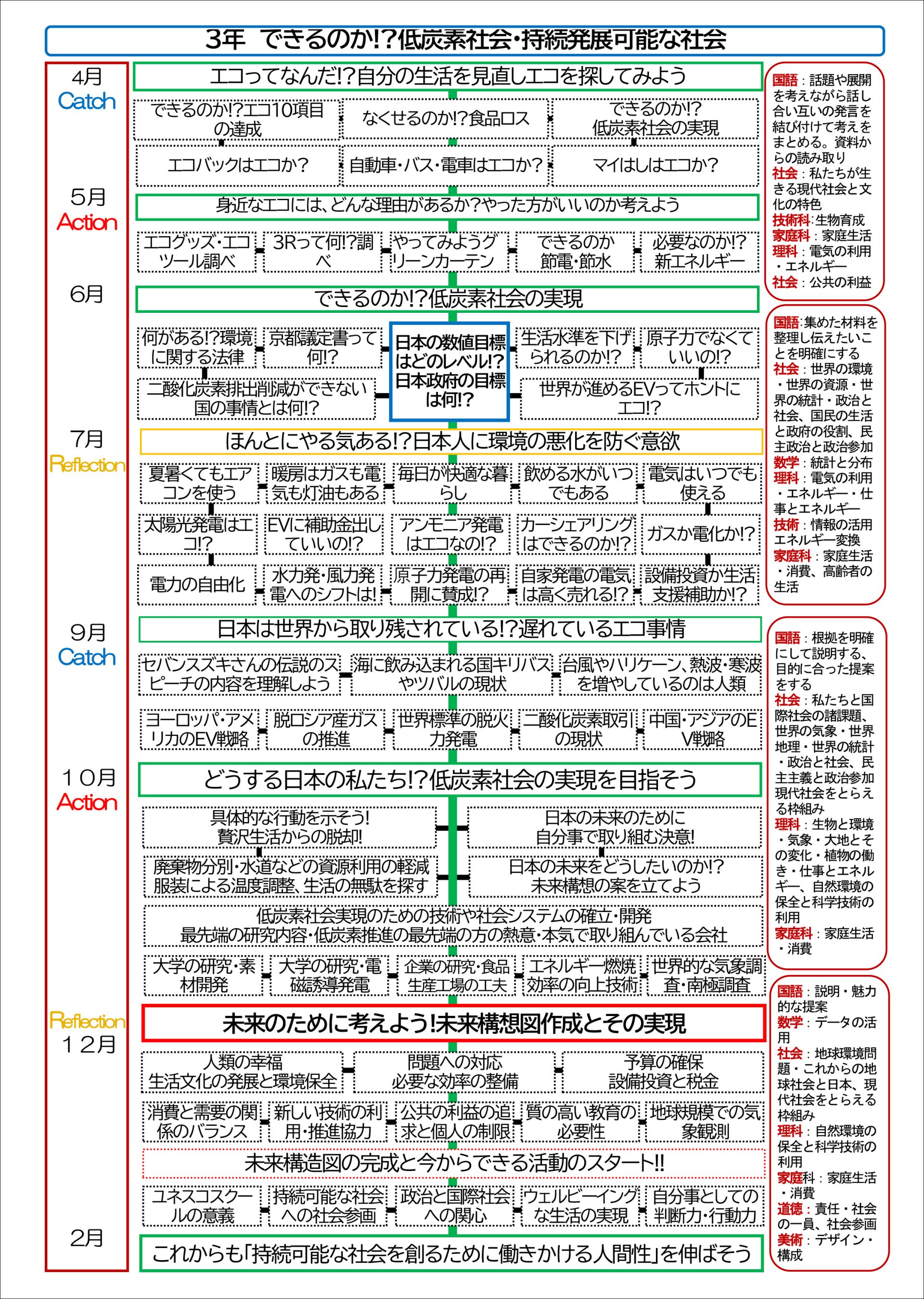

ですから、3年間の各学年で何に取り組むかという大枠は決まっているのですが、詳細は毎年変わります(資料参照)。

2024年度の3年生は、まず1学期に、本市に平成時代からある『環境学習プログラム』を使って学習を行っていきました。これは、本市が環境学習を進める上で、こんなことをやりましょうと示しているプログラムです。この学習を進めた後、夏休みには、本市の生徒市議会で生徒会長が市政に対する提案を行います。そこで提案した案を2学期に実践しようと考え、私が3年生を担当したこの2年間、取り組んできています。

ちなみに2023年度は、『低酸素社会の実現に向けて、ライトダウンキャンペーンをやったらよいのではないか』と提案したので、それを2学期に学区内でやってみようという取組をしました。これについては、生徒市議会での提案内容を、生徒会長が学年全体にも提案することで、自分ごととしての切実感をもった実践につなげていきました。

2024年度、生徒会長が生徒市議会で話をしたのは、『新香山中学校区がもっと活気をもてるようにしたい。そのために、奥殿陣屋という地元の観光名所(旧奥殿藩陣屋跡)に、より人が集まるようにしていきたい』ということでした。現在、学区内には目立った観光施設もショッピングモールもなく、人口減少が進んでいます。そこで、学区がもっと元気になってほしいということで、地元の貴重な観光名所である『奥殿陣屋』をもっと活気ある施設にしようということだったのです」

【資料】2023年度、研究発表時の年間指導計画(今年度も基本は同様)

子供たちの中に地域活性化に参画する意識が育まれる

そうした生徒会長の生徒市議会での提案を受けて、自分たちでも奥殿陣屋を活性化させようと考え、実践していったのが、3年生の2学期の取組だったと藤渕教諭は話します(受験があるため、この学習活動が年間のメインの活動となる)。

「2学期には、生徒会長の提案を受け、基本的には生徒たちの意見を基に、自分たちで奥殿陣屋をよりアピールし、活性化するための活動を考え、実践してきました。

具体的には、最初に各学級で『どんなことをすれば、奥殿陣屋をより多くの人に知ってもらえるか』と考え、多様な意見を出し合う授業を行いました。そこでは、『イベントを行う』とか『チラシを作る』など多数の意見が出たのですが、それら全学級の意見をまとめた上で、各学級で大別整理していくと、どの学級でも、大きくは次の4つに整理されるだろうという、ほぼ似たような整理の仕方で意見が合致しました。

- チラシやポスターを作る。

- 陣屋の人とコラボして考えよう(陣屋に案を出す)。

- 奥殿陣屋を知らせよう(駅など人が集まる場所)。

- 小学校に行って伝えたり、動画を作ったりしてアピールする。

この過程で押さえたことは、『あくまで中学生としてできること』です。使える時間や予算などは限られますから、その中で考えるようにしていきました。ときどき突飛な意見も出ましたが、それは結局子供たちの中で否定されていきます。こうして4つの取組が整理されたところで、学級を解体して4つの取組に分かれ、さらにそれぞれが具体的実践の似ている者同士で小グループに分かれて、実践を進めていきました。

ちなみに、私は奥殿陣屋とのコラボ担当だったのですが、例えば『地元の山菜を使ったおにぎり』のような、陣屋のレストランで出す料理を考えて提案したグループがありましたし、(観光客が)自撮りをするためのスマホスタンドを自作して持っていって使ってもらえるようにしたグループもありました」

このような学習を通して、子供たちの中に、地元の一市民として地域活性化に参画する意識が育まれていくようです。ちなみに3学期の学習は、こうした地元での持続発展可能な社会への取組を基に、将来にもつながる、より大きなイメージへと拡張していく学習を行ったということです。