みんな大好きな秋の味覚・クリのひみつあれこれ

いよいよ秋本番となりました。秋はおいしいものがいっぱいの季節ですが、中でもクリは、皆さんも子どもたちも大好きなのではないでしょうか。甘栗に栗ようかん、栗ご飯やマロンケーキなど、思い浮かべるだけで食欲がそそられます。今回は、そんなクリについてちょっとした知識を増やしてみましょう。子どもたちにお話ししてあげるのも楽しいと思います。さらに、クリの実が、日に日に大きくなっていく様子などもご紹介します。

【連載】モンタ先生の自然はともだち #26

執筆/森田弘文

目次

日本人とともに歴史を重ねてきたクリ

瓜食めば子ども思ほゆ 栗食めばまして偲はゆ いづくより来りしものそ 目交にもとなかかりて安眠しなさぬ

はるか万葉の昔、山上憶良が詠んだ歌(長歌)です。

昔からクリは、人々の大切な食料として、また美味の代名詞として重用されてきました。北海道から九州まで分布しており、すでに縄文時代に人々は、集落の周りにクリを植樹して食料にしていました。また、クリの木は建築資材としても大変優秀で、タンニンを多く含み水や腐敗に強く、虫害にも強い性質を持つために、防腐剤など無用で長持ちする建物を作れます。縄文時代といえば、青森県の三内丸山遺跡を思い浮かべる方も多いかと思いますが、そのランドマークとも言える大型掘立柱建物も、クリの木で作られていたんですよ。

このように、クリは食用はもちろんのこと、さまざまな木製の建築物に活用され、また家具や木工の材料としても非常によく使われてきました。クリは日本人とともに長い長い歴史を歩んできた、最も親しみ深い植物の一つと言えます。

クリの実って、どんなふうに大きくなるの?

栗の実は、トゲトゲのイガをまとった姿で木に鈴なりになりますね。しかし、いつの間にこんなに大きくなるのか、どのように栗のイガが形成されていくのか、図鑑にもあまり丁寧に記されていないのが現状のようです。そこで、実際にクリの雌花や雄花が咲く時期から、丁寧に見てみようと考えました。実際に継続的に観察し、自分の目で確かめ、その変化していく様子をまとめることは、とても意味があったと感じています。その変化していく姿をご紹介します。

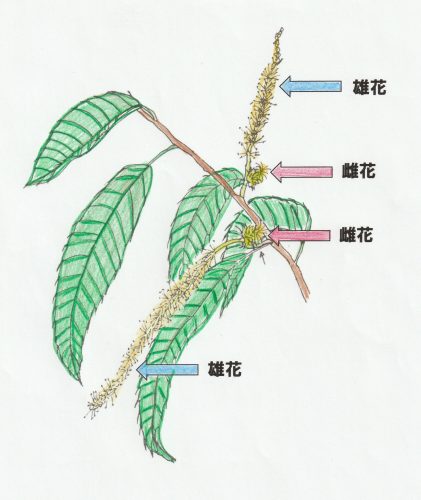

上のイラストでも分かるように、クリは雌雄同株※です。雌花は花の元に小さく1つ。雄花はその上に大きく、穂状にたくさん咲きます。雌雄同株の場合、自家受粉と言って同じ株の雄しべと雌しべで受粉できたりしますが、クリはなぜか自家受粉ができません。そのため、特有な香りを発してハチ・チョウ・甲虫などの昆虫を集め、花粉を媒介してもらう虫媒花なのです。

※雌雄同株=おしべとめしべが同じ株に存在すること。

クリの花を定点観測してみたら・・・

雄花雌花の咲き始めた頃から、実を結ぶまでを観測してみました。

① 2010年6月22日

やっと咲き始めた栗の雌花の状態です。クリーム色に見えるのは、イガではなく、雌花の柱頭で、イガの元(総苞片)は緑色をしています。実はまだ1cmもありません。右端に咲いて見えているのが雄花であり、花粉をつけた状態です。

② 2010年7月3日

クリの雌花がしだいに大きくなり、2cmくらいに成長しました。この頃はまだ柱頭がクリーム色をした状態です。緑色にイガがたくさん伸びてきて、針状になっています。なお、白い紐のようなものは、観察対象を見失わないための目印です。

③ 2010年7月13日

3週間ほどたった状態です。クリ本体は4cmくらいになり、クリらしくなってきました。針のようなイガがより多くなり、他の動物たちからの侵入を防いでいるようです。まん中より少し上には、少し色の違う柱頭も確認することができます。

④ 2025年9月28日

鋭いイガに包まれたクリの実が割れ始め、クリの種子が顔を見せてくれました。クリの実は1㎝ほど割れていますが、今後どのように変化していくかとても楽しみです。なお、栗色のつるつるの部分が鬼皮で、その中に渋皮に包まれた種子があります。

⑤ 2025年9月30日

クリの実の割れ目は、一昨日の倍の2㎝ほどになりました。これからさらに割れ目が大きくなっていくことが予想されます。実が割れて、秋の陽射しを受けて、クリの種子がより熟し甘さも増していくことでしょう。

⑥ 2025年10月2日

クリの実の割れ目がさらに広くなりました。よく見ると、3つのクリの種子が見えるようになりました。種子の頭に見えるのは柱頭です。さらに割れ目が大きくなり、ポロンと地面にその種子を落とすのも、もうすぐのようです。

クリの木の学名とカスタネットについて

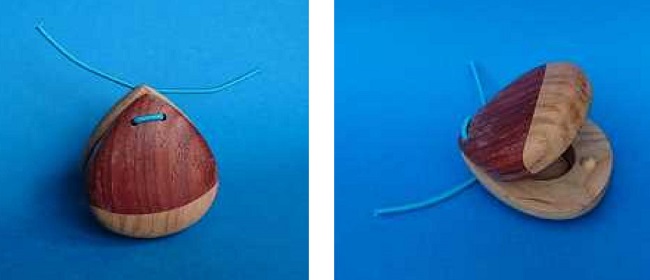

栗(クリ)の木の学名は、Castanea crenata (カスタネア・クレナータ)といいます。ラテン語でCastaneaとはクリの木を意味し、crenataとは、葉の縁に鋸歯があることを意味します。

カスタネア…なんだか聞いたことのある響きではありませんか? そうです。楽器のカスタネットは、もともとクリの木で作られていたのだそうです。

上の写真は、ちょっとデザイン的に紛らわしいのですが、クリの木を削って作られたカスタネットです。クリの実を使っているわけではありませんよ(笑)。

叩くととてもよい音で、木の温かみが感じられます。

なお、この他にも、コスモス、チューリップ、フリージャー、バニラ、コーラなどもラテン語・ギリシャ語が元になっています。子どもたちが大好きな恐竜の名前などは、ほとんどがラテン語の学名そのままです。例えば、ティラノサウルス(こわい・とかげ)、ステゴサウルス(屋根・とかげ)、トリケラトプス(3つ・つの・顔)などですね。

クリの仲間あれこれ

クリとは、ブナ科クリ属の1種です。ブナ科(ブナ属・コナラ属・クリ属・シイ属・マテバシイ属の5属あり)の実の総称を『ドングリ』ということから、クリも立派なドングリと言っても構いません。いろいろなドングリを丁寧に観察していくと、その構造などは、全て同じです。注目してほしいのは、殻斗(かくと)という、いわゆるドングリの帽子部分です。以下、ブナ科のいろいろなドングリとその殻斗を紹介します。その違いや共通点などを見比べて見るのも楽しいと思います。

コナラの仲間の殻斗

コナラの殻斗は、鱗片という魚のうろこ模様になっているのが特徴です。多くのドングリがこのようなうろこ模様になっています。

イラスト/ミセスモンタ

写真/森田弘文

森田弘文(もりたひろふみ)

ナチュラリスト。元東京都公立小学校校長。公立小学校での教職歴は38年。東京都教育研究員・教員研究生を経て、兵庫教育大学大学院自然系理科専攻で修士学位取得。教員時代の約20数年間に執筆した「モンタ博士の自然だよりシリーズ」の総数は約2000編以上に至る。2024年3月まで日本女子大学非常勤講師。その他、東京都小学校理科教育研究会夏季研修会(植物)、八王子市生涯学習センター主催「市民自由講座」、よみうりカルチャーセンター「親子でわくわく理科実験・観察(植物編・昆虫編)」、日野市社会教育センター「モンタ博士のわくわくドキドキ しぜん探検LABO」、あきる野市公民館主催「親子自然観察会」、区市理科教育研修会、理科・総合学習の校内研究会等の講師を担当。著書として、新八王子市史自然編(植物調査執筆等担当)、理科教育関係の指導書数冊。趣味は山登り・里山歩き・街歩き、植物の種子採集(現在約500種)、貝殻採集、星空観察、植物学名ラテン語学習、読書、マラソン、ズンバ、家庭菜園等。公式ホームページはこちら。