オールイングリッシュの活用方法を場面に応じて変えていく授業【「高校につながる英・数・国」の授業づくり #46】

今年(2025年)、全国英語教育研究団体連合会の全国大会は、11月14、15日の両日、和歌山県で開催されます。そこで、今回からはこの全国大会の初日に、和歌山県民文化会館大ホールで実演授業を行う予定の、みなべ町立南部中学校の虎伏泰資教諭に、授業づくりの考え方や、その考えを象徴する授業例について聞いていくことにしましょう。 初回となる今回は、自身が「他の先生とは少し授業スタイルが異なる」と話す、虎伏教諭の授業スタイルを象徴する1年生の授業展開例を基に、どのように授業を展開していくのかを伺います。

虎伏泰資教諭

目次

10分の帯活動を3種類程度行っていく

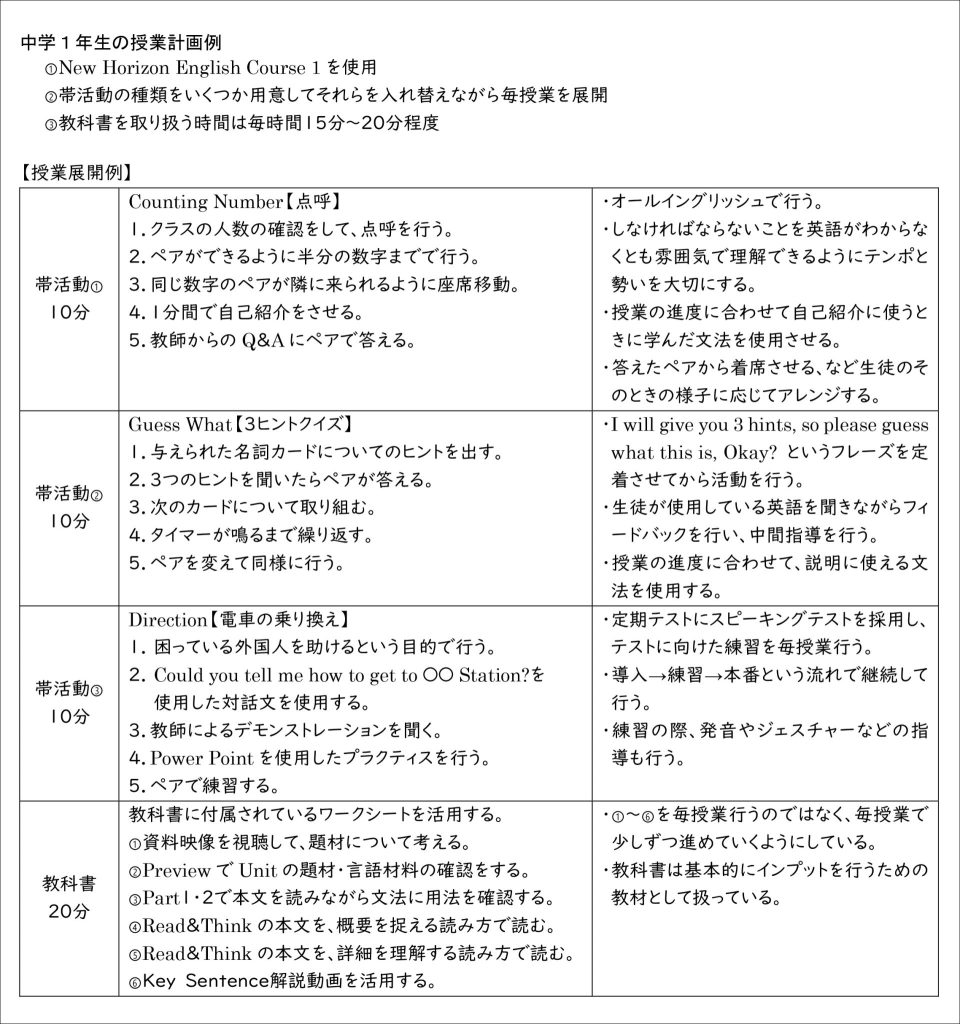

虎伏教諭は、短時間の帯活動を多数用意し、それを子供たちの学齢や状況に応じ、1時間に3種類程度入れていくという授業の展開例を示しながら、次のように話します。

「授業はオールイングリッシュで行いますが、オールイングリッシュの活用方法を場面に応じて変えていくのが私の授業スタイルです。実際に、授業展開例(資料参照)を見ていただきながら話をしていくことにしましょう。

(資料)

私の授業では、教科書教材の内容について入っていく前に、10分の帯活動を3種類程度行っていきます。

この帯活動の最初に示したのは、1年生の早期に行うCounting Numberというものです。ここでは、『今日は何人いる?』と聞き、例えば22人なら『ああ22人ね。じゃあ、それを2で割ったらいくつになる?』などとひたすら英語でまくし立てていくのです。子供たちは、数字くらいなら分かりますが、Divided by two.などと問われると分かりませんし、比較的早口な私がどんどんしゃべるので、『この先生、ヤバいぞ』という雰囲気になってきます。

そこで改めて、Divided by two.と言いながら、黒板に÷2と書くと、『ああ、2で割れと言っているんだな』と分かるわけです」

そんなふうに、多くの英語を話してインプットしつつ、それが理解できるような情報も少しずつ与えていくことで、虎伏教諭が話す英語と与えられた情報を結びつけて英語を理解していくのだと言います。

「子供が22名ならDivided by two.は11ですから、『じゃあ、まず1から11まで練習しようか』と発音してみると、簡単ですからすぐにできます。そこで、『じゃあ、次はこんな順番で1から点呼していくよ』と言って練習し、『キュー』を出すと1から順番に言うのですが、1回しか練習していないので、リズムを崩す子がいたり、11までいった後に1からカウントせず、12と言ってしまったりする子もいます。

すると、私が『Oh,my gosh!』とオーバーリアクションで反応すると、間違えた子供に周囲の子供たちが『多分、1って言うたら、ええねん』と声をかけます。そこで、日本語で質問してくる子供もいますが、例えば『I can’t understand your Chinese.』ととぼけた反応をするのです。そして、また1からカウントしていくというようにします。

そうやって何回か数えて1から11までが2回、カウントできたら、1と1、2と2と同じ数の子供同士でペアを作らせて座席を移動し、互いに1分ほど自己紹介をします。そのときには、話し手が話しやすくするためのactive listeningの指導もしていきます。

それを終えたら、私から、How is the weather?というような簡単な質問を出し、それに答えられたペアは座席に座っていくようにします」