「子供に学びを委ねる授業デザイン」とは?──〈デジタル×深い学び〉

「学びのプロセスを意識させる授業」「思考のスキルを身につける授業」「子供が自分の学びを振り返る授業」──こうした「子供が自己決定する授業」をデザインするためには、教師が授業を「導入・展開・まとめ」として組み立てる視点から、子供自身が「見通し・活動・振り返り」という視点へと切り替えることが必要です。

実際に子供に学びを委ねる授業を導入している学校からは、「子供から授業をもっとよくするための提案があった」「教師に信頼してもらえていると感じ、やる気をもって勉強に取り組めるようになった」といった声も聞かれています。今回は、1単位の授業の構成とその工夫、声かけ例をあわせて紹介します。

この記事は、連続企画『「デジタル×深い学び」の授業デザインReport』の14回目です。記事一覧はこちら

目次

[見通し]

授業の始まりに「学びの道筋」を確認する

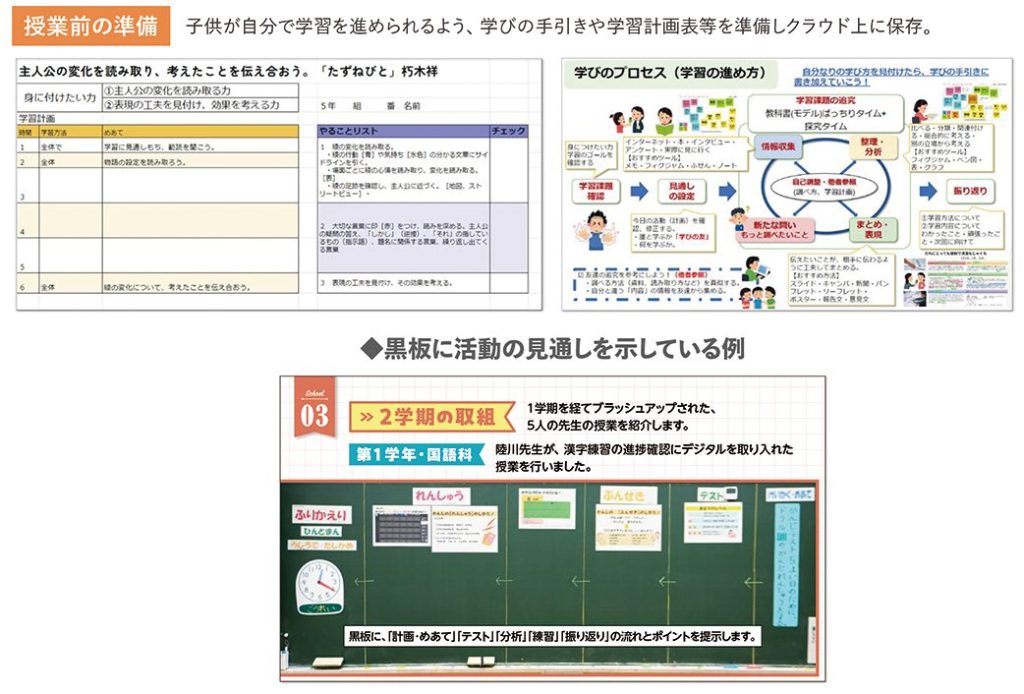

授業の冒頭で大切なのは、子供たちが「今日は何を学ぶのか」「どんな風に学ぶのか」を自分の言葉で確認できる時間をつくることです。 黒板やホワイトボードには、学習の流れや学びのポイントなどの情報を掲示したり、教員の個別指導のコーナーとして使ったりと、工夫次第で子供の学びを支える拠点になります。

さらにクラウド上に、学びの手引きや学習計画表などを保存しておけば、子供たちは自分の力で学習を始めることができます。教師が説明する時間は最小限にとどめ、すぐに活動に入れる環境を整えることがポイントです。

まずは、前の時間の振り返りを見てみましょう。こんな振り返りを書いてくれた人がいましたよ。みんなで参考にしましょう。

[活動]

個別に見取り、必要に応じて支援する

授業の中盤では、子供一人ひとりの学習の進捗を確認しながら、必要に応じて声をかけたり課題を提示したりします。大切なのは、全員の学びを止めて一斉に解説するのではなく、必要な子供に最小限の支援を届けることです。

子供の状況と支援の例

●学習内容を終えている。

→発展的な課題の提示、 思考を深める発問等をする。

●何に取り組めばよいか分からず、手が止まっている。

→個別指導やグループ指導等をする。

●学習内容が教科のねらいから離れている。

→学習課題や計画を見直すように声をかける。

●協働のよさに気づいていない。

→グループチャット等も活用し、思考を広げるきっかけをつくる。

●友達と一緒に学びたいができていない。

→友達との協働を促す声かけをする。

○○さんのドキュメントをのぞいてみて。ヒントがあるかもしれませんよ。

先生だけじゃなく、友達に聞いてもいいんですよ。分からないときに友達に聞くのも、立派な学びです。

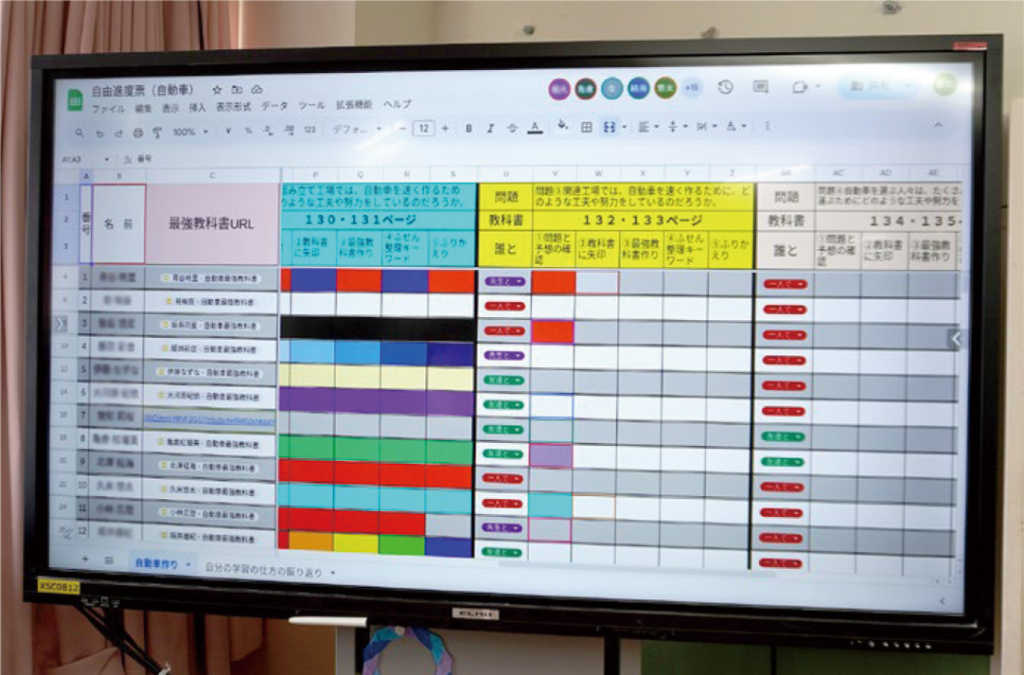

ICTを活用すれば、クラウド上で進捗を確認し、コメントを返すことができます。孤立している子には協働を促し、意欲的に進めている子には発展課題を示すなど、一人ひとりの状況に応じたサポートが可能になります。

[振り返り]

「自分の学び」と「仲間の学び」に目を向ける

授業の終盤では、振り返りを行います。振り返りは、子供たちが自分の学びを整理し、次の学びへとつなげる大切な時間。振り返りの記述のポイントは、次の3つです。