子供たちと読みたい 今月の本#6 おいしいものどうぞ

全国SLA学校図書館スーパーバイザー・石橋幸子先生にすてきな本を紹介していただく連載です。6回目のテーマは、「おいしいものどうぞ」。和食や日本の伝統食、給食、料理、食品ロスなど様々な視点の食べ物に関する本の数々を紹介します。子供たちが「食」について考え、関心をもつきっかけにつなげてください。子供たちの1人読み、先生が読む、読み聞かせなど学級の実態に合わせてください。

監修/全国SLA学校図書館スーパーバイザー・石橋幸子

目次

絵本

「食べ物」に関する様々な絵本があります。チョコレートやシチュー、ピーマンなど身近な食べ物や干した食べ物、和食など、いろいろな視点から食べ物についての知識が広がるでしょう。

『ミライチョコレート』

著/ザ・キャビンカンパニー

白泉社刊(発行:2024年)

世の中からチョコレートがなくなった1000年後の世界。主人公の少女マヤは博物館で、チョコレートというおいしそうな食べ物を初めて見て、魅せられます。「食べてみたい!」とチョコレートを探す旅に出たマヤ。待っていたのは、「チョコレートとは何か」を知る、感動との出合いでした。マヤの冒険を通じて、知っているようで知らないチョコレートのことを学べる絵本。

石橋先生のおすすめポイント

3024年のニッポンに住むマヤ。低学年から楽しめる絵本ですが、物語の設定については子供の実態に応じて多少の説明があったほうがよいと思います。「フライごう」「エイヨウダマ」「ヘソデンキ」。読みながらじっくり絵を見せると1000年後のニッポンの暮らしが想像力豊かに伝わります。そしてチョコレート作りの場面も素敵です。「じぶんでかんがえてうごいたらすごいことができるんだって!」というマヤの言葉、家族でチョコレートを食べる場面も最後の見返しに載るカカオ豆知識もお忘れなく(全学年向き)。

『ありがとう、アーモ!』

文・絵/オーゲ・モーラ 訳/三原 泉

鈴木出版刊(発行:2020年)

うわあ、おいしそうな 匂い! シチューの匂いをかぎつけた近所の人たちは次々にアーモ(おばあちゃん)のアパートにやってきました。その一人一人に気前よくシチューを分けてあげたのだけど……。分かち合いの心が鮮やかに描かれています。

石橋先生のおすすめポイント

表紙、見返し標題紙、どのページも作り手の工夫とこだわりが感じられる絵本です。見返しの「アーモ」の解説と作者あとがきを紹介して、ぼうや・おまわりさん・ホットドッグやさんが来たところくらいまで読み聞かせ、「さて、この後はどうなるかな。続きは自分で読んでね」という進め方も面白いです。この絵本はコラージュの手法で描かれていて、その点について子供たちと話し合うのも楽しい。まさに「絵本はアート」1冊丸ごと楽しめます(全学年向き)。

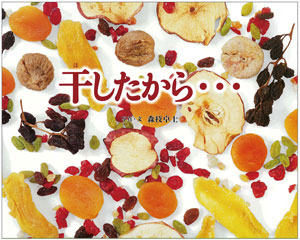

『干したから…』

写真・文/森枝卓士

フレーベル館刊(発行:2016年)

「干す」ということはいったいどういうことなのか? 干すとモノはどんなふうに変化するのか? なぜ干すことで保存性が高まるのか? 身近な存在で自然の力と人の知恵がたくさん詰まった干した食べ物について紹介します。

石橋先生のおすすめポイント

しわしわで赤い細長いもの。「これ、なーんだ?」ほとんど全ページが乾燥した食べ物の写真で綴られるノンフィクション絵本です。最初からでも、どこか印象的なページだけでも見せてあげてください。子供たちはきっと自分で他のページもめくりたくなります。魚の干したものは日本でも日常的に食べますが、カエル、ネズミとなると……文化の違い、生活環境の違い、昔からの人々の知恵があちこちから読み取れます。読んだ後で必ず誰かと思ったこと、発見したことを話したくなる本ですから、教室ではぜひその機会も作ってほしいです(中高学年向き)。

『はじめての和食えほん 秋のごちそうつくろう』

著/柳原尚之 絵/近藤圭恵

文溪堂刊(発行:2020年)

「和食」ってなあに? 日本人が古くから受け継いできた伝統料理、和食の知識を学びながら、秋においしい和食のごちそう作りに挑戦しよう! 楽しいお話と、10のレシピが一緒になった絵本。

石橋先生のおすすめポイント

栗ご飯、サンマの塩焼きなど昔から受け継がれてきた和食が紹介されています。サバの味噌煮や切り干し大根は、給食で登場するタイミングでも読んであげたいですね。作り方はイラストで分かりやすく書かれていますから、子供たちがおうちの方と一緒におしゃべりしながら作れたら楽しいと思います。また、いり豆腐やきのこの納豆汁は6年生の家庭科で調理実習したり、クラブ活動のメニューにしたりもできそうです。「和食では、大切なものは左がわにおく習慣があるんだ。だから、魚もこのように(頭を左に向けて)盛りつけるんだね」といった豆知識も豊富ですから、その点もぜひ紹介してあげてください(中高学年向き)。

『野菜には科学と歴史がつまっている ピーマンはコロンブスのかんちがい?』

作/キム・ファン 絵/おかいみほ

くもん出版刊(発行:2025年)

野菜がおいしく食べられるのは、こんなわけがあったからです。ピーマン、パプリカ、シシトウのご先祖様であるトウガラシは、コロンブスがインドだと思ったアメリカ大陸から持ち帰ったものでした。探し求めたあるものと勘違いして……。

石橋先生のおすすめポイント

このシリーズはトマト、ピーマン、ジャガイモの3冊で、どれも「へえ~、そうだったんだ」というびっくりがあふれています。「コロンブス? ぼくたちとなんの関係があるんだ?」というピーマンの一言から始まる絵本ですから、最初から読み聞かせてください。おかいみほさんの絵から受け取れる情報量も多いので、絵もゆっくり見せたいものです。コロンブスとスペイン女王、コロンブスはインドに向かったのにアメリカ大陸に到着してしまった理由などは絵を見せながらの解説が必要かもしれません。最後に種なしピーマンの話題もありますから、最後まで紹介してくださいね(中高学年向き)。

図鑑

給食、お菓子、食品ロスなどのテーマについて、絵や写真、文章で分かりやすく解説した図鑑類です。調べ学習や教科との関連学習などにつなげるようにしてください。

『ザ・給食 学校給食のすべてがわかる!』

監修/赤松利恵 編集/グループ・コロンブス有限会社

岩崎書店刊(発行:2024年)

最も身近な食、学校給食。その歴史や献立の栄養、食材の流れや調理の現場、ご当地・世界の給食、マナー、人気メニュー、レシピ、子ども食堂や食品ロスまで幅広く迫ります。

石橋先生のおすすめポイント

書名からも分かるように、学校給食について歴史から作り方、栄養士や献立について、世界の給食まであらゆる事柄が載っています。また、食品ロスや子ども食堂といった現代の課題も豊富な写真や図表とともに解説されています。そのため、子供たちの興味に合わせたり、探究学習に必要な部分を選択したりしてすすめてあげてください。内容の概要がつかめる目次と総ルビの索引が付いていますから、そのページを見せて、「読みたい項目だけ読むのも情報を得るためのよい方法である」ことを伝えてあげてほしいです(中高学年向き)。

『小学生のお菓子ブック ぜ~んぶひとりでできちゃう!』

著/星野奈々子

家の光協会刊(発行:2023年)

小学校3~4年生が安全に作れるよう、レシピは作り方別・難易度順に掲載。やさしい説明と豊富なプロセス写真のほか、すべての漢字にふりがながあり、子供が作りやすい工夫がいっぱい。料理に使うのは薄力粉、牛乳、卵、砂糖など身近な材料と道具で、思い立ったらすぐに始められます。

石橋先生のおすすめポイント

見ているだけで楽しくなるカラー写真とイラストが満載のレシピ本。果物を切って甘い炭酸水をかけるだけのフルーツポンチや、ジュースをゼラチンで固めるゼリーのように、おうちの方に少し手伝ってもらえば中学年でもできるおやつが載っています。難易度順なので最後のほうは湯煎したりオーブンを使ったりと本格的です。料理クラブや放課後子供教室などの活動の参考にもなりそうです。シリーズでお菓子以外のお料理ブックもありますから、紹介すると家庭科の学習の応用として作ってみたくなりますね(中高学年向き)。

『やさしくわかる食品ロス~捨てられる食べ物を減らすために知っておきたいこと~』

著/西岡真由美 絵/小野﨑理香

技術評論社刊(発行:2023年)

「食品ロス」ってなんだろう? 私たちが口にしている食べ物が、毎日どれくらい捨てられているのか想像できないかもしれません。食べきれずに捨てられる食べ物や、また、製造工程でたくさんの食品がごみとして廃棄されています。たくさんの食品を捨てる国がある一方、飢餓に苦しむ国も多くあります。なぜ食品ロスが起きてしまうのか、SDGsの目標を世界でどう達成するのかなどを、ウサギさん、カエルさん、ネコさんが身近な例を挙げながら、分かりやすく解説してくれます。

石橋先生のおすすめポイント

環境やSDGsをテーマにした探究学習に取り組む学校は多いと思います。そのなかでも子供たちが身近なこととして意欲をもつ課題の1つが食品ロスです。127ページとそれほど厚い本ではないのに、手に取って最初に驚いたのが、目次に4ページ、図表の出典・参考文献・参考ウェブサイトの記載に7ページ、さらに索引に4ページを割いているということです。先生方のパスファインダー作成の参考にもなります。このような作りですから、表題の「捨てられる食べ物を減らすために知っておきたいこと」に関して子供たちの様々な疑問に応えてくれることは間違いなし。各々の?が、6つの章、46項目に分けて見開き2ページでまとめられ、イラストや図表が多く、総ルビですから中高学年の調べ学習に最適です(中高学年向き)。

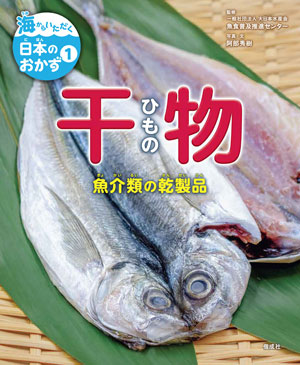

『海からいただく日本のおかず1 干物 魚介類の乾製品』

写真・文/阿部秀樹 監修/一般社団法人 大日本水産会 魚食普及推進センター

偕成社刊(発行:2024年)

四方を海に囲まれた日本では、海からとれる魚介類が食事の主要な「おかず」でした。しかし、いつも新鮮な魚介類を食べられるわけでもなく、海から遠い地域もあり、魚介類を保存のきく形にするために様々な工夫がされてきました。そのようにして今でも食べ続けられているのが、アジなど魚介類を干した「干物」。加工方法や様々な種類などを紹介します。

石橋先生のおすすめポイント

表紙と標題紙の巨大干物写真にまずびっくり! 和食のなかでも私たちが日常的に食べている干物の種類、歴史、作り方などの情報が満載です。細かな部分は自分でゆっくり読むことにして、教室では色鮮やかな写真を見せて、ごく簡単に内容を紹介するとよいでしょう。幼少期から「海が遊び場」だったという写真家の阿部秀樹さんの写真が奥付ページにあります。ウエットスーツでカメラを構えていて、見るからに水生生物のフォトグラファーです。そんな阿部さんの生き方やたくさんの協力者、画像提供、参考文献に着目させることも本作りや著作権に目を向けるきっかけになることでしょう(中高学年向き)。