「学校サポーター」スキルアップ講座<第4回 子供・学級担任との関わり方>

近年、先生方の負荷軽減や子供たちの安心・安全な学校生活を支援する目的で学校サポーターを導入する自治体が増えています。活動内容は学校によって様々ですが、学校・学級担任と連携し、子供たちの学習支援や学校生活上の介助、事務的な作業の補助等を行います。今回は、学校サポーターとして子供たちや先生方との信頼関係を構築するために、それぞれどのような関わり方を意識するとよいのか、子供のトラブルにどのように対応すべきかを解説します。

監修/東京都公立小学校教諭 渥美卓哉

※教員以外の立場で学校を支える外部人材は、自治体によって、「支援員」「会計年度職員」「スクール・サポート・スタッフ」「エデュケーション・アシスタント」など様々な名称で呼ばれています。本企画では、教員以外の立場から学校を支える方達を総称して「学校サポーター」と表記しています。

目次

子供との関わり方

常に笑顔で接する

子供たちと過ごすときには、笑顔が基本です。笑顔は子供に安心感をもたらします。また、教室でニコニコしていると必ず声をかけてくる子供が出てきます。そうした積極的な子供に笑顔で応じていると、そのやりとりを見て消極的な子が「この先生なら話しかけやすそう」と親しみを感じてくれるようになります。

子供と目線を合わせる

子供たちを見守るときには、しっかりと子供の目を見てアイコンタクトをとることを心がけましょう。目線を合わせると、子供は「この先生は自分を受け入れてくれている」「この先生は自分を気にかけてくれている」と感じます。子供は自分を受け入れてくれる人、気にかけてくれる人を信頼するので、その後の関係構築がスムーズになります。

できるだけたくさんの子供に声をかける

子供たちには積極的に話しかけましょう。特に勤務開始直後は、休み時間などにできるだけたくさんの子供に声をかけます。話題は何でもOK。「今何してるの?」「それは何?」など、子供たちのしていること、持ち物などに関心を示しながら話しかけてみましょう。その瞬間はあまり反応してもらえなくても、子供たちに「先生と今日お話ができた」「先生と関わりを持てた」という経験値を1つずつ作っておくことが重要。その積み重ねがよりよい関係づくりにつながります。

授業中に関わりを強く求める子への対応

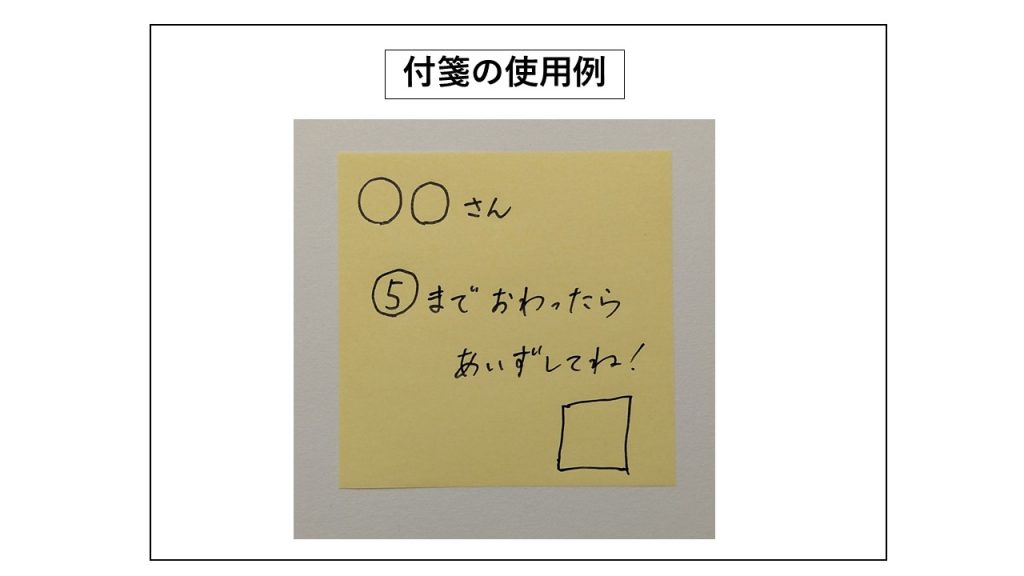

サポーターが特定の子を個別に指導したり、全体指導をしたりしなければならない場合でも、「先生、見て見て!」などと言って、関わりを強く求めてくる子もいます。その場合は、一旦その子の隣に行き「よくできたね」などと声をかけて「見てほしい」「承認してほしい」という気持ちを満たしてあげましょう。その後も関わりを求めてきたら、「次は、ここまでできたら声かけてね。それまでみんなのことも見て、また来るからね」と課題過程を可視化し、関わりを保ちながら他の子の様子を見に行くとよいでしょう。課題過程の可視化には、担任に確認を取った上で、付箋を活用するのもお薦めです(集中力が続かない子の場合は、2問程度にしてもOK)。そして約束を書いた付箋を貼りその場から離れます。子供はスモールステップの目標ができ取り組みやすくなります。子供が合図を送ってきたら丸付けをして、予め付箋に記した□の中に花丸を描いてあげると、見てほしいという欲求も満たされ、達成感にもつながります。不安感の強い子には、「わからないところは飛ばしてもいいからね」と付け加えながら付箋を貼るとよいでしょう。

先生や友達の話を聞くことが苦手な子への対応例

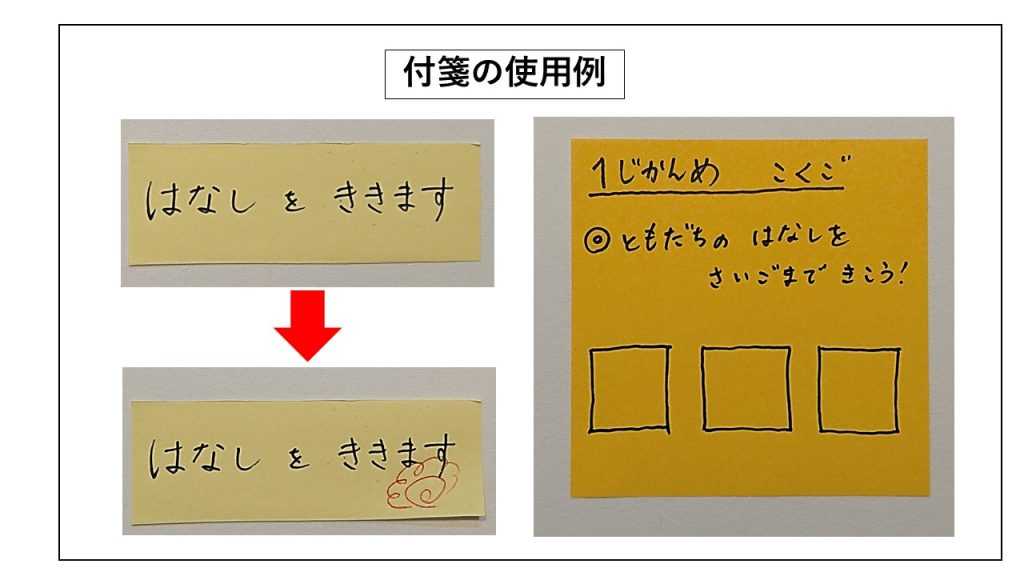

授業中、先生や他の子の話を集中して聞くことが苦手で、最後まで聞けずに話をさえぎってしまう子もいます。声かけをしても収まらない時に、何度も声を出して注意をすると、逆に周囲の子の集中力が切れてしまうこともあります。この場合は、「話を聞く」という目標を子供と一緒に確認してあげるとよいでしょう。ここでも付箋が役立ちます(付箋を使用する際には事前に担任に了承を得ましょう)。「はなしをききます」と目標を書いた付箋を机に貼って少し離れて見守り、できた姿を確認したらすぐに付箋に花丸を描きにいきます。それを繰り返し行い、授業後にはよくできたことを認めるとともに、10~20秒でよいので振り返りをすると、より子供の中で価値付けされていきます。具体的には、言語化が得意な子は、最後まで話を聞くことができた理由や、誰の話がよかったかを聞いてみます。言語化が苦手な子は、こちらからその子の頑張っていた姿や友達の話について共感すると、達成した実感をより感じ、次も頑張ろうというモチベーションにつながります。

過度なスキンシップには配慮が必要

抱っこやハグなどを求めてくる子もいますが、過剰なスキンシップは避けるようにしましょう。「ダメだよ」と拒絶するのではなく、予め代替手段やルールを子供と一緒に決めておき、求められたら「おっと!抱っこじゃなくてグータッチだよね」など、さりげなく他のスキンシップの仕方を教えてあげるとよいでしょう。

学級担任との関わり方

支援の範囲を明確に確認

「どこまで支援してよいのか」「どこまで学習指導をしてよいのか」など、担任が自分に求めている役割や支援をする範囲は事前に確認しておきましょう。その上で、状況を見ながら、「次の授業のためにこれを拡大コピーしておきましょうか?」などと、担任の抱えている仕事の中で分担できそうな業務があれば、積極的にサポートします。

子供たちの気持ちを満たすことで学級運営をサポート

学級担任は一人ひとりと関わる時間を取れないことも多く、それが子供たちの不満につながってしまうことがあります。子供たちの話をよく聞く、子供たちのつぶやきや表情を拾い気になる子に声をかける、授業や掃除の時間などに些細ながんばりを称賛するなど、担任が対応しきれない個別対応を代わりにすることで、子供の満足度が上がり、学級運営もうまくいきます。

気になる子供の様子は迅速に情報共有

子供たちとの関わりを通じて気づいたこと、子供の言動や持ち物の変化等で気になることなどは積極的に担任と情報共有を行います。担任が子供の変化を把握し、早めに対応することでトラブルや荒れを防ぎ、負荷軽減にもつながります。

改善点を確認する際には、質問の仕方を工夫する

教師から要望を引き出したり、改善点を求める場合には、「どうすればよいですか?」「何をすればよいですか?」といったあいまいな聞き方は避けましょう。例えば、「今日一日どうでしたか?」と一日の総括として質問をしたり、「〇〇さんへの対応は大丈夫だったでしょうか?」など特に気になったやりとりを取り上げて質問をしたりすると一つ一つの場面を思い起こしながら、具体的な改善点・要望を聞き出しやすくなります。

子供のトラブルの対応策

迅速に担任に引き継ぐ

子供たちの対応について判断をおこなうのは教員です。できるだけ迅速に担任に引き継ぐことを考えましょう。しかし、教員が近くにいないところで子供たちのトラブルに遭遇してしまうこともあります。そんな時には、まず安全を確保し、気持ちを落ち着かせて、事実を確認します。関係する子供たちに「一人ずつ話を聞くからね」と伝え、十分に傾聴する姿勢を示します。我先にと話し出す子もいるので「順番に一人ずつ聞くからね」と念を押し、冷静に対応します。低学年の場合は、互いの自己主張によるトラブルも多く、事実確認をしながらどんな思いが背景にあったのかを理解してあげるだけで収まることも多いので、ゆっくり話を聞いてあげるとよいでしょう。

気持ちが落ち着いたら「担任の先生のところに行って話そう」

事実確認をし、気持ちがクールダウンしたら、「担任の先生のところに行って話そう」と伝え、その後は担任に対応してもらいましょう。頭ごなしに指導をしたり、無理に解決したりしようとしてはいけません。特に中・高学年の場合は、学校サポーターが知り得ないそもそもの人間関係に起因するトラブルもあり、注意が必要です。

怪我をしている場合には速やかに保健室へ

子供が怪我をしている場合には応急処置を優先します。子供たちには「保健室で診てもらった後に話を聞くからね」と伝え、担任に怪我をしている子がいる旨を伝えた上で、保健室へ連れていき処置をしてもらいます。

事務的支援の場合の関わり方

自ら積極的に活動する

業務の指示を待つのではなく、「何かお手伝いすることはありませんか?」と自ら声をかけて行動するようにしましょう。

整理整頓を心がける

ロッカーやデスク回りなどは常に整理整頓を心がけます。プリンター周りなど、職員室内の環境整備にも気を配ると喜ばれます。

印刷や仕分け作業は率先して行う

配付物の印刷や仕分け作業は率先して行います。そのためにも、印刷機やプリンターの基本操作をできるだけ早く覚え、すぐ対応できるようにしておきましょう。

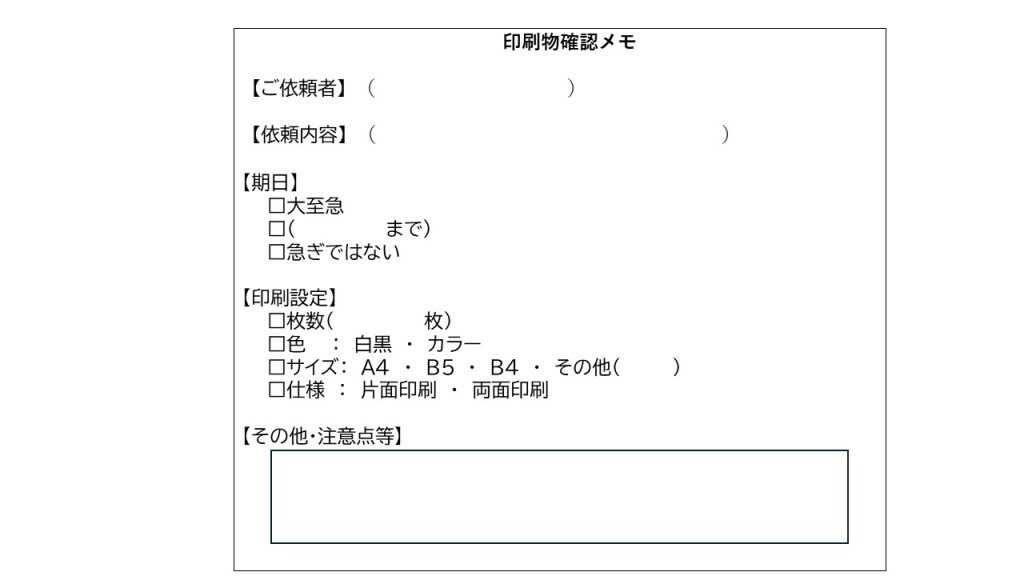

先生方の説明コストを抑える工夫をする

多忙な先生方にとっては、業務を依頼する際の説明、その後の確認にかける時間と労力が少ないほど負荷が軽減されます。必要なコミュニケーションは取りつつも、その過程で生じる無駄(説明コスト)はできるだけ省く工夫をしたいものです。例えば、配付物は児童全員に配るもの(児童数)、1家庭に1枚ずつ配るもの(家庭数)、両面印刷が必要なものなど、煩雑です。依頼を受ける際には、使用目的を把握し、ポイントを絞って具体的に依頼内容を聞き取りメモしておくことで、ミスや誤解を防ぎ、お互いの負荷やストレス軽減につながります。

理解度をチェックしましょう

【理解度チェック】※答えは記事内にあります。

□子供たちには無理に自分から話しかけず、声をかけられた場合にのみ対応する。(Yes/No)

□子供から抱っこやハグをせがまれたら、満足するまで対応してあげる。(Yes/No)

□子供たちの話をよく聞き、気になることがあれば担任と共有する(Yes/No)

□子供同士のトラブルは、積極的に仲介に入り、担任に代わり解決まで導くべき。(Yes/No)

□事務的支援をする場合には、できるだけ教員が説明に費やす時間・回数を減らす質問の仕方を工夫するとよい。(Yes/No)

【「みん教のスクさぽ」の事業についてご興味のある方はこちらまでご連絡ください!】

「みん教のスクさぽ」準備室 m-sukusapo@shogakukan.co.jp

取材・構成・文/出浦文絵