電子黒板活用のヒントが満載!導入後の広げ方と授業デザインの工夫がわかる資料をエプソンが公開【PR】

全国の学校でICT環境の整備が進み、大型提示装置や電子黒板が各教室に導入されつつあります。しかし、導入しただけでは十分な効果は得られません。実際に授業で使いこなせるようにするには、研修や活用の仕組み、そして教室環境に合わせた工夫が必要です。電子黒板を開発・提供するエプソンが、京都市立西京高等学校附属中学校での導入後の定着・活用の事例をまとめた資料を新たに公開しました。導入初年度の半年間の間に、同校がどのように電子黒板の活用を推進し、学校全体に浸透させていったのか、その道のりと具体的な実践事例が詳しく紹介されています。その一部をご紹介します。

協力/エプソン販売株式会社

同校の導入直後の様子をお伝えした前回記事はこちら:

「教わる授業」から「学ぶ授業」へ!公立中学校の電子黒板導入1年目の事例をエプソンが公開【PR】

1. 全校活用を実現した夏休み研修

導入初年度の夏、西京高等学校附属中学校では、ICT活用に積極的な数学科の松永緋花里先生が中心となり、全教員対象の校内研修を企画しました。

私が意識したのは「まずは触ってみよう」と思える雰囲気づくりです。文字やスライドで機能説明をするのではなく、実際の教室で電子黒板に接続する様子を見せ、「自分でもできそう」と感じられる体験からスタートしました。

初めに取り上げたのは、もっともつまずきやすい「接続方法」について。ミラーリングやEPSON iProjectionなど複数の方法を実演し、それぞれの特長も説明しました。もともとテレビモニターの接続に慣れていた先生方も、アプリ連携の便利さを知ることで新たな活用意欲が芽生えたといいます。

機能紹介も一度に詰め込みすぎず、「接続→表示→書き込み」という基本から始め、次回は保存や配信などの応用へと段階的に進めるスモールステップ方式を採用。研修後には、ほぼ全員が授業で電子黒板を使用するようになりました。

教頭の宮部剛先生は「テレビモニターではできなかった“投写したうえに書き込む”という体験が、活用の後押しになった」と話します。これは他校でも真似できるアプローチでしょう。先行して使いこなしている教員が研修役となり、校内で小さな成功体験を共有することが鍵です。

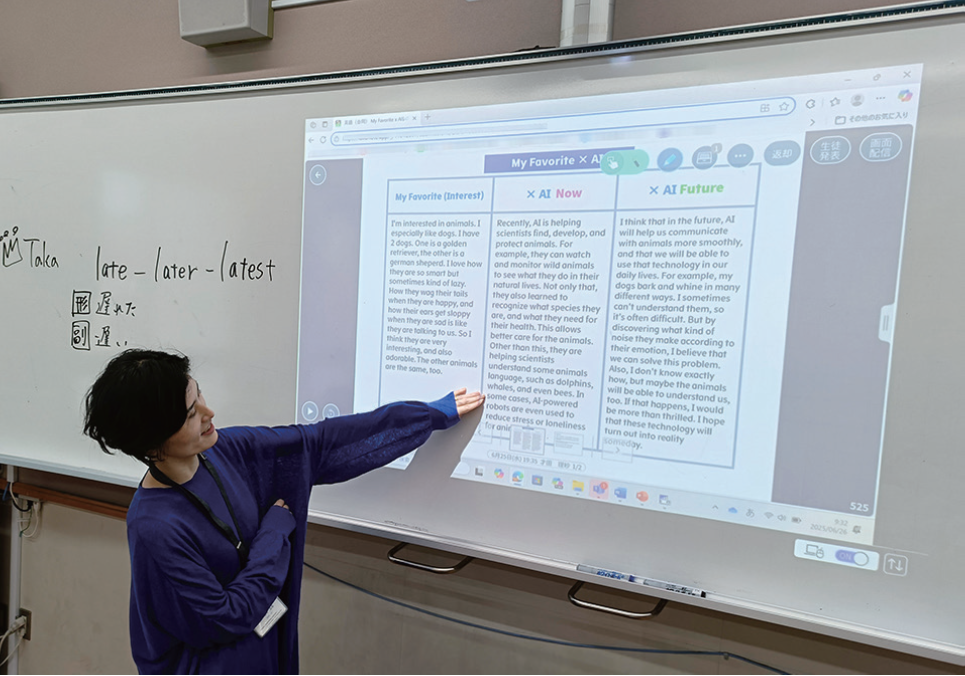

2. モニターとの2画面活用で双方向性を高める

同校の教室には、電子黒板導入以前から液晶モニターが設置されていました。これを生かし、モニターと電子黒板を同時に使う「2画面授業」が展開されています。

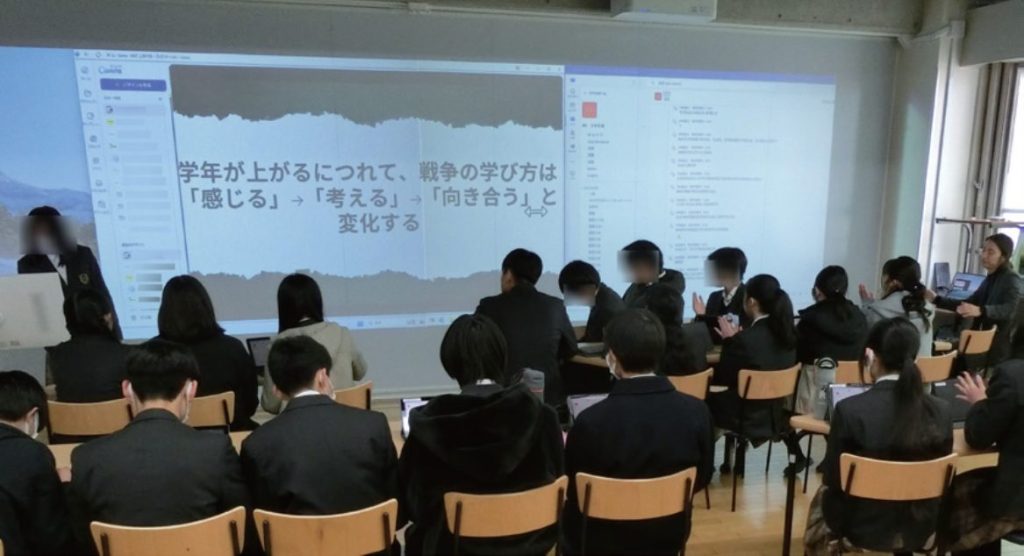

国語のプレゼンテーション授業

例えば国語の授業では、発表者が電子黒板でCanvaを使ったプレゼン資料を表示し、同時にモニターにはMicrosoft Teamsのコメント画面を常時映します。聴く側の生徒は端末からリアルタイムで質問や感想を書き込み、発表者はそれに応えながら発表を進めます。

これにより、口頭での発言が苦手な生徒も参加しやすくなり、発表を止めずに意見交換が可能に。結果として、授業の双方向性と参加意識が向上しました。発表後の短いフィードバック時間でも、コメントを通じて多くの意見が残るため、振り返りにも活用できます。

この方法は、社会科の討論や理科の実験発表など、他教科にも応用できそうです。モニターには固定情報や進行状況、電子黒板には可変的な資料を表示する、といった役割分担は他校でも参考になるでしょう。

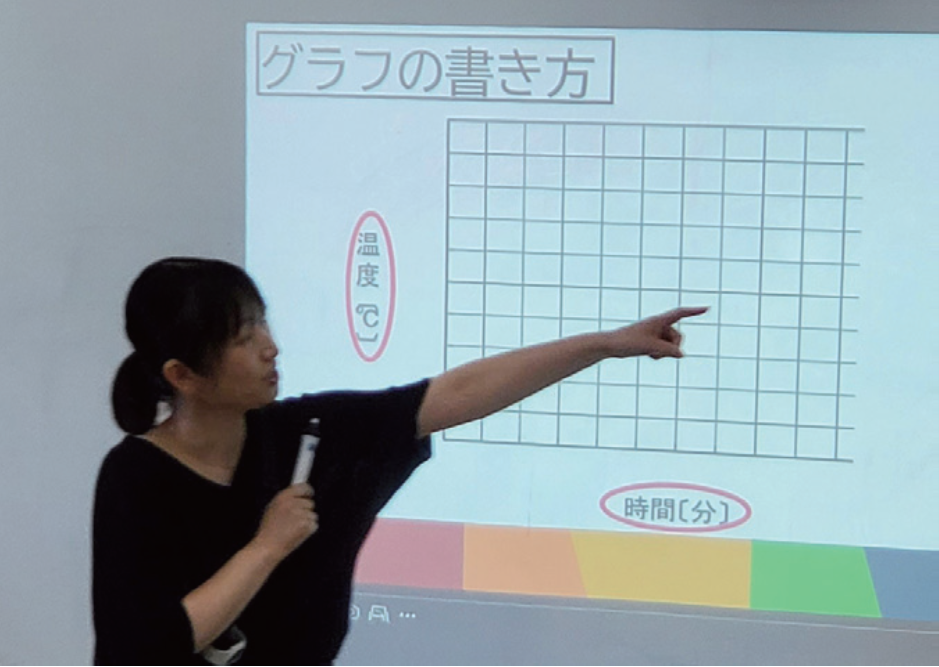

3. 電子ペンと保存機能で学びを“資産化”

電子黒板に専用ペンで書き込んだ画面を画像として保存できる機能は、同校でとくに重視されています。

数学の授業では、生徒が電子黒板上で解いた問題や補助線の引き方をそのまま保存し、別のクラスで提示します。授業の進度が遅れた生徒には、保存画面をモニターに映して自分のペースでノートを取らせることもあります。

さらに、単元が進んだ後でも、過去の板書画面を呼び出せば即座に復習が可能。今後は、保存データを生徒端末に配信して家庭学習や欠席者のフォローに活用することも考えられています。

この仕組みにより、同じ図や板書を何度も書く手間がなくなり、複数の生徒の考えを並べて比較する授業も容易になりました。

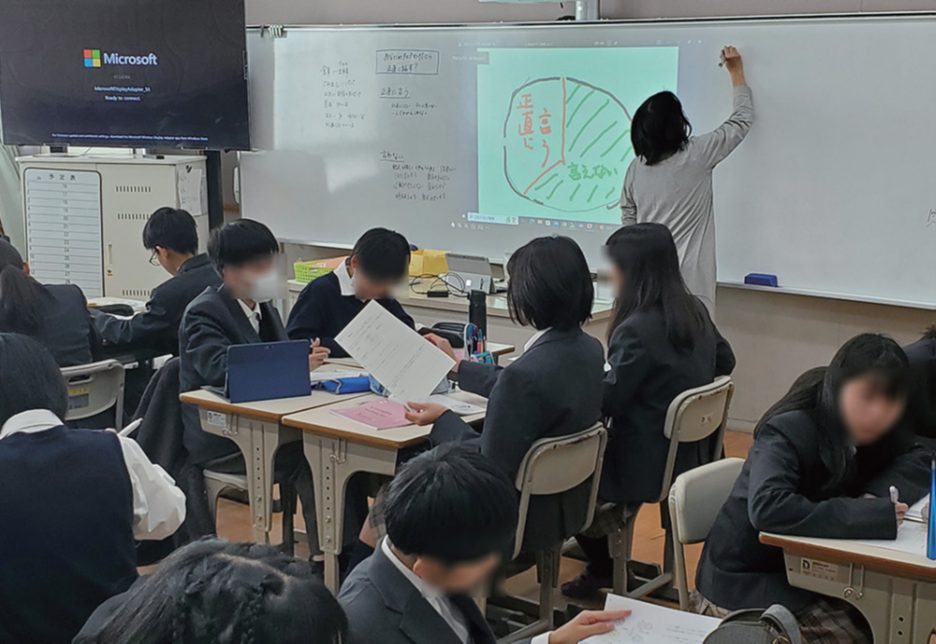

4. 他教科・日常活動での活用広がる

同校での電子黒板の利用は数学や国語にとどまりません。道徳の授業では、生徒の意見をその場で電子黒板に書き出し、グラフ化して可視化。理科では、実験計画を班ごとに共有し、プロジェクターで全体に提示することで他班の計画を参考にできます。英語では、生徒の英作文を大画面で共有して全員で改善点を検討する授業も行われています。

こうした日常的な活用は、ICTが特別なイベントではなく、学びの一部として定着するために重要です。とくに「結果だけでなく、考える過程を全員で共有できる」という効果は、協働的な学びの質を高めます。

5. DXルームでの新たな挑戦

2025年2月には、西京高等学校に新たな「DXルーム」が整備され、中学校の授業にも利用されています。壁一面に映せる超短焦点プロジェクター2台と可動式ワイヤレスモニターを備え、グループワークから全体発表までシームレスに切り替え可能です。

宮部教頭先生は「大画面で共有することで、一体感や相互理解が深まり、柔軟な発想が生まれる場になる」と期待しています。オンラインで他校とつなぐ授業や、合同プレゼンテーションなど、新たな学びの形も模索中です。

6. ICTは目的ではなく手段

西京高等学校附属中学校の事例から見えるのは、電子黒板は生徒が主体的に学び、協働するための環境づくりに役立つ“道具”であるということです。全校的な研修による活用の底上げ、教室設備を生かした授業設計、学びを蓄積・共有する仕組み——これらはすべて「生徒の学びの質を高める」という目的に向けた手段です。

導入からわずか1年でここまで活用が広がった背景には、「まず使ってみる」文化と、それを後押しする校内の仕組みがありました。再現可能な成功事例として、ぜひ参考にしてください。

さらに詳しく知りたい方へ

今回紹介した西京高等学校附属中学校の事例は、「エプソン電子黒板 活用授業事例集 Vol.5」に詳述されています。エプソンのサイトからダウンロードしてご覧ください。

エプソン電子黒板

活用授業事例集

資料ダウンロードページへ

↓↓↓

過去に「みんなの教育技術」で掲載された記事では、電子黒板やICTツールを活用した授業の様子や、先生方の工夫と成果が紹介されています。ぜひこちらもチェックしてみてください。

「教わる授業」から「学ぶ授業」へ!公立中学校の電子黒板導入1年目の事例をエプソンが公開【PR】

電子黒板+デジタル教材+1人1台端末のトリプル活用で授業の質と効率が驚くほど変わる!

ICTが苦手な先生も、得意な先生も、全教員がしっかり活用! 長野県千曲市のICT活用事例「キラリと光る活用アイデア」

「ICTで子供が主体的に学ぶ!」授業のICT活用が自然と進む戸田市の秘訣とは?

授業の質と効率が向上!学校現場での電子黒板活用事例をエプソンが公開

※本記事は、エプソン販売株式会社より情報提供を受けて編集部が作成しております。本記事のドラフト作成には生成AIを利用しました。