「故郷」はなぜ教科書に載り続けているのだろうか?【「高校につながる英・数・国」の授業づくり #42】

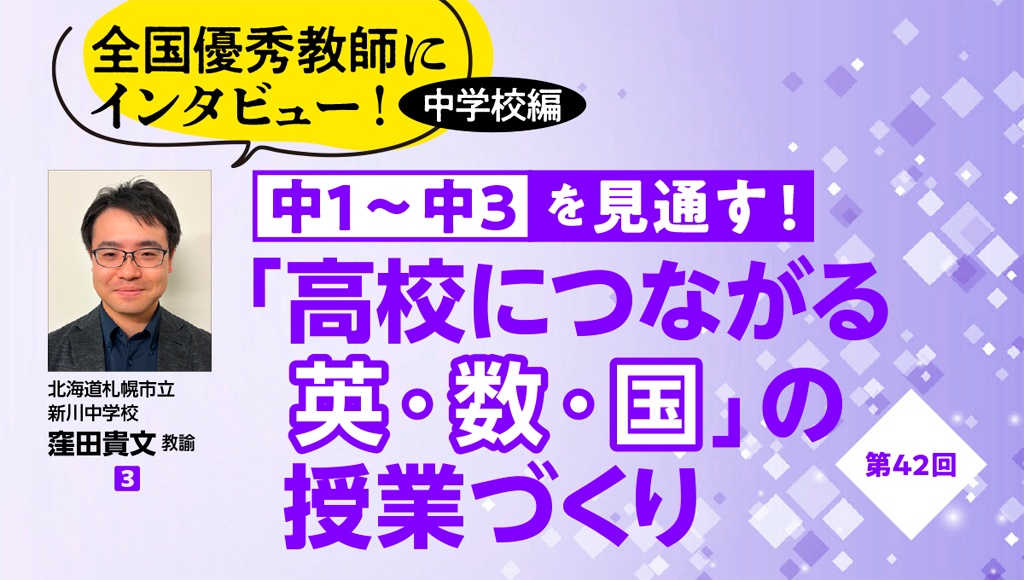

前回は、今年(令和7年)10月9・10日の両日に全日本中学校国語教育研究協議会の全国大会で授業公開を行う、札幌市立新川中学校の窪田貴文教諭に、単元や授業づくりの考え方について伺いました。

そこで最終回となる今回は、前回伺った授業づくりの考え方を具現化した、3年生の読みの教材「故郷」の単元・授業について伺っていきます。

上記の北海道札幌市での全国大会の詳細は、以下URLよりご覧ください。

https://www.zenchukoku.com/第54回全中国北海道大会/

窪田貴文教諭

目次

「故郷」は難解であるため、共通した「問い」を一緒に1つずつ考えていく

窪田教諭は、まず「故郷」という教材の特徴と単元計画の意図から説明を始めます。

「『故郷』は子供たちにとって、すごくハードルが高い作品です。大人も、しかも国語の先生でも『故郷』は嫌いだと言う人がいると聞いたことがあります。さらに言えば、日本人が書いた物語でもありませんし、『何でわざわざ中国の話を紹介しなければならないのだろうか』と、突っ込みたくなる子供もいるでしょう。つまり、教材として教科書にあることに疑問符が付けられそうな点があるので、そこに対して、子供たちがこれまで身に付けてきた読解の方略を使って、突っ込んでいったら価値があるのではないかと考えたのです。

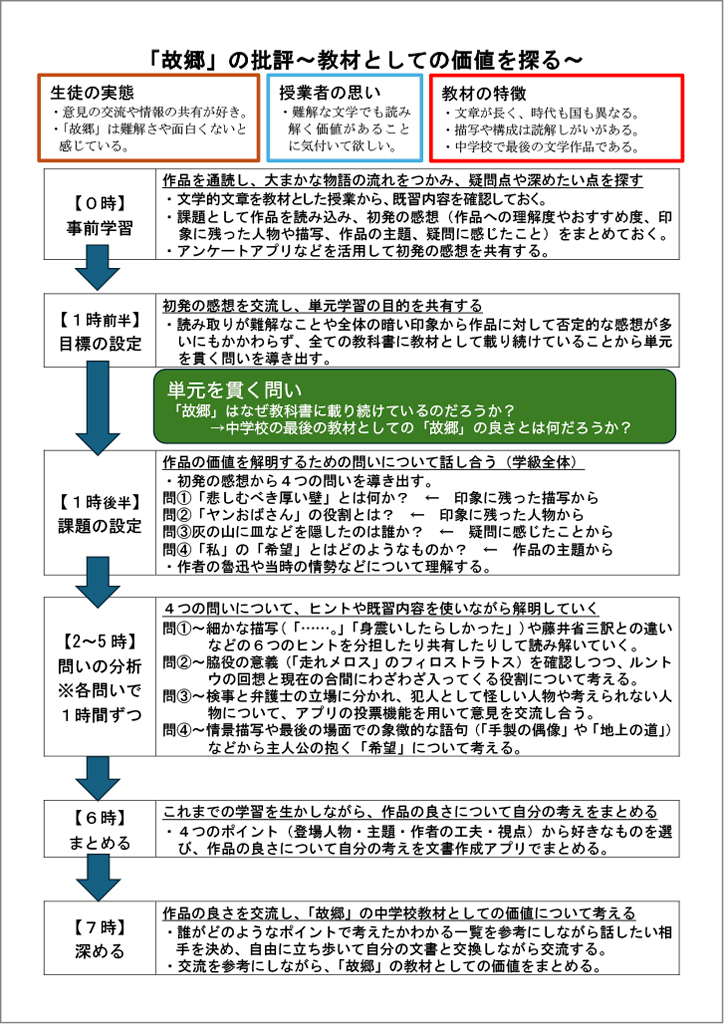

実際に子供たちの感想からも、『むずかしい』とか『暗い』という否定的な意見が並びます。しかし、この物語はすべての教科書に教材として選ばれている作品であるわけで、そのことを説明した上で、『みんながむずかしい、暗い、おもしろくないと思うような作品が、なぜすべての教科書に載っているのだろうか?』と投げかけ、『「故郷」はなぜ教科書に載り続けているのだろうか?』と単元を貫く『問い』を設定しました。多少、乱暴に言えば、子供が『読みにくい』『嫌だ』と言うものを読ませるにはどうしたらよいだろうかと考えた結果、批判的に読む単元づくりをしたと言ってもよいでしょう(資料参照)。

【資料】単元計画

0/7時で初発の感想を書くことから、その感想を交流して課題を設定する1/7時の前半までは、初回に紹介をした『走れメロス』の場合と同様です。ただ、『走れメロス』の場合は、子供たちがスムーズに読め、おもしろいと思えていたので、各班で個別の『問い』を設定し各自追究をしていきましたが、『故郷』は難解であるため、共通した『問い』を一緒に1つずつ考えていくようにしています。

実際に、1/7時の後半では、『問い』について考えていったのですが、最初はこの作品の山場や印象に残った場面はどこかというと、主人公がルントウと再会したときに『悲しむべき厚い壁』を感じたところだと子供たちが言います。そこで、この『悲しむべき厚い壁』とは何だろうかという『問い①』を考えていきました。

それから、子供たちの印象に残っている人物は誰かと聞くと、主人公とルントウに続く第3位は『ヤンおばさん』なのです。『でも、ヤンおばさんって関係なくない?』と私が問い返すと、子供たちは『ある』と言うのですが、当然、『主役ではなく脇役だ』とも言うわけです。そこで、では『ヤンおばさん』の役割は何だろうか、という『問い②』を考えていきました。

さらに『問い④』は、最初に主題について聞いてみたところ、『多分、希望だ』と言うので、では『この作品における希望って何だろうね』と考えていくことにしました」