子供たちと読みたい 今月の本#5 平和について考えよう

全国SLA学校図書館スーパーバイザー・石橋幸子先生にすてきな本を紹介していただく連載です。5回目のテーマは、「平和について考えよう」。終戦迎える8月、「戦争や平和」を視点にした本の数々を紹介します。子供たちが「平和」について考え、関心をもつきっかけにつなげてください。子供たちの1人読み、先生が読む、読み聞かせなど学級の実態に合わせてください。

監修/全国SLA学校図書館スーパーバイザー・石橋幸子

目次

絵本

「平和」を願う様々な絵本があります。「平和や戦争」について考えるのは低学年には少し難しいことかもしれませんが、絵本なら低学年からでも分かりやすいので、平和について関心をもつきっかけにしてください。絵も十分に楽しみましょう。

『へいわってすてきだね』

詩/安里有生 画/長谷川義史

ブロンズ新社刊(発行:2014年)

6歳の少年の詩を長谷川義史が描きあげた絵本。「へいわってなにかな。ぼくは、かんがえたよ。」から始まる平和へのメッセージ。

石橋先生のおすすめポイント

何も解説せずに、表紙、見返しとページをめくって読み聞かせるのも一手。絵を描いた長谷川義史さんのあとがきをもとに、詩を書いた当時小学1年生の安里有生(あさとゆうき)君とのエピソードから入るのも一手です。どの学年にも、絵を見せながらゆっくりと読み聞かせをしてあげてください。有生君の平和への思いがすとんと胸に落ちます。カバー裏側にある作者紹介の写真は長谷川さんと有生君が与那国島の小学校で撮影した1枚だそうです。これも見せてあげてくださいね(全学年向き)。

『いわたくんちのおばあちゃん』

著/天野夏美 絵/はまのゆか

主婦の友社刊(発行:2006年)

2005年、被爆から60年目の夏にこの物語は生まれました。広島のある小学校で実際に行われた「平和学習」の時間で語られた1枚の写真をもとにしたお話です。4年生の男の子の目を通して平和と家族の尊さを描いています。

石橋先生のおすすめポイント

最初に数ページを読み聞かせるか、概要を話して「いわたくんのおばあちゃん」がみんなと写真を撮ることを断ることを知らせます。そして、P19のイラストとあとがきの前の1枚の家族写真を見せてください。この写真に写る家族の中で生き残ったのは1人だけ。おばあちゃんが家族写真を撮ることを強く拒む理由が分かります。事実に基づく絵本であることも子供たちに伝えたいことです。優しいイラストの絵本で、広島の原爆について4年生以上の子供に読ませたい1冊です(中高学年向き)。

『空はみんなのもの』

文/ジャンニ・ロダーリ 絵/荒井良二 訳/関口英子

ほるぷ出版刊(発行:2024年)

「空ってみんなの空だよね。けっしてたりなくなることなんかない。」イタリアの国民的な作家のジャンニ・ロダーリが軽やかな言葉でつづる平和を問う絵本。

石橋先生のおすすめポイント

イタリアを代表する児童文学作家のロダーリが60年前につくった詩に荒井良二さんが絵を描いて完成した絵本です。作家、訳者、画家の思いが静かに伝わる小型絵本なので、絵をじっくり見せながら、ゆっくり読み聞かせてください。いろいろな国の様々な時間の空が描かれます。読み聞かせのあとは、子供たちそれぞれが絵本を見られるとよいですね。標題紙(扉の部分:書名や作者名が書いてあるページ)から物語は始まっていて、主人公の男の子の問いかけがありますから、忘れずに読んでくださいね(全学年向き)。

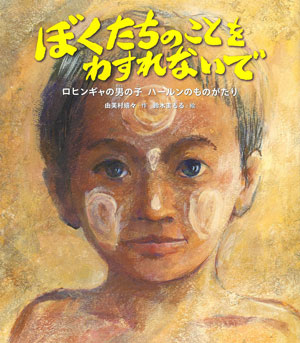

『ぼくたちのことをわすれないでーロヒンギャの男の子・ハールンのものがたりー』

作/由美村嬉々 絵/鈴木まもる

佼成出版社刊(発行:2024年)

ミャンマーのラカイン州に暮らす少数民族・ロヒンギャの人たちは、2017年8月に国内で大規模な迫害を受け、今も約100万人がバングラデシュの難民キャンプで暮らしています。その中の1人、ハールンという少年が体験を語ります。難民キャンプでつらい生活を送る子供たちの現状を伝える絵本。

石橋先生のおすすめポイント

表紙いっぱいの男の子の顔。「タナッカー」という木を水と一緒にすりつぶしたものを顔に塗ったハールンです。この子は作者の創作人物ですが、ハールンがどうして家族と平和に暮らしていたミャンマーを追われてバングラデシュの難民キャンプで暮らさなければならないか、どんな思いでいるかが平易な文章でつづられています。鈴木まもるさんの絵の力が大きいので、ぜひ絵を見せながら読み聞かせてください。子供の実態に応じてロヒンギャや難民について、あとがきをもとに、今起きていることを話してほしいです(中高学年向き)。

読み物

「戦争」や「原子爆弾」のことなど、どのようなことがあったのかを子供たちに分かりやすく伝える物語やエッセイです。歴史を知って、今と未来の平和への思いにつなげられるようにしてください。

『かずさんの手』

作/佐和みずえ 絵/かわいちひろ

小峰書店刊(発行:2021年)

96歳のかずさんは、みかのひいおばあちゃん。ある夏の始まりの日、ふと、かずさんが話してくれたのは、1945年の8月9日の原子爆弾が落とされた日のこと。長崎の病院で働いていたときに起きた出来事でした。

石橋先生のおすすめポイント

表紙の少女が主人公のみか。そして裏表紙を広げると、みかと手を取り合う「かずさん」の顔が現れます。かずさんはみかが大好きなひいおばあちゃんで、今年96歳になります。みかの手を包む手はしわしわのおばあちゃんの手ですが、顔は21歳の若い看護師の顔。そんな謎解きから入ると興味がわくかもしれません。長崎で看護師としてたくさんの兵士の最期を看取ったかずさんの語りで物語は展開しますので、その辺も説明しておくと中学年の子供には読みやすくなると思います。佐和みずえさんは一卵性双生児で、他にも戦争をテーマとした中学年向きの読みやすい本を書いています。学校図書館の書架に並べてあるとよいですね(中高学年向き)。

『おとうとのねじまきパンーずっと昔、満州という国であったことー』

著/高橋うらら

合同出版刊(発行:2024年)

戦争が終わったとき、中国の「満州国」にはたくさんの日本人がいました。13歳の少女、和子さんは家族と日本を目指すが、弟は病気になり……。「満州国」を知らない子供たちへ、その悲しい歴史をやさしく語るノンフィクション。

石橋先生のおすすめポイント

父の仕事の関係で4歳で満州に移住し、終戦後13歳で日本に帰国した原和子さんの実体験に基づく物語。表紙に描かれた女の子は、破れて汚れた服で砂糖がかかったねじまきパンを大事そうに抱えています。これとP6~7の満州国の地図を見せながら、時代背景や満州・ソ連の侵攻・日本への引き揚げなどの言葉について説明しましょう。つらい現実がつづられますが、笑顔の学校生活やオンドルが入った新居での暮らし、弟の誕生など、家族の楽しい様子も伝えてください。内容は高学年向きですが、読みやすい文章で写真やイラストが多いので、高学年でなくても主人公に共感しながら読み進めることができる1冊です(高学年向き)。

『かげふみ』

作/朽木 祥 絵/網中いづる

光村図書出版刊(発行:2023年)

「ぼくはぜったいに忘れないだろう。夏の日に出会ったヒロシマの少女のことを。」1945年8月6日のあの朝と現在とをつなぐ、1人の少女と「ぼく」の物語。国語教科書(小5、光村図書出版)に掲載の「たずねびと」も収録。

石橋先生のおすすめポイント

広島出身で原爆2世の朽木祥(くつきしょう)さんはたくさんの物語を書いています。これも小学生への熱い思いが伝わる作品です。先生方は子供たちに「あとがき」の前半部分をぜひ読んであげてください。なぜ、影のない三つ編みの5年生の女の子(この子が表紙に描かれています)が登場するのか。主人公の拓海は夏休みの広島で何を感じたのか。謎解き要素のある物語を読み進めるうちに、拓海の心の動きがはっきりと読み手に伝わります。この本には、5、6年生にはやや難しい語句が出てきます。大体の意味が通じれば、読み飛ばすのもありだと思いますが、巻末に丁寧な語句の解説が載っていますので本の読み方として教えましょう(高学年向き)。

『パンプキン! 模擬原爆の夏』

作/令丈ヒロ子 絵/宮尾和孝

講談社刊(発行:2019年)

1945年、終戦の年。原爆投下の練習のため、模擬原爆・通称パンプキン爆弾が日本各地に49発も落とされていた事実を知っていますか? 夏休みの自由研究で、大阪に住む小学5年生のヒロカの家に「模擬原爆」について調べるために、同い年のいとこ・たくみがやってきた。模擬原爆というのは、原子爆弾を落とす練習用の爆弾。そんなものがあるなんて、知らなかった! しかも、その練習用の爆弾で、たくさんの人が亡くなったと聞いて、ヒロカもたくみと一緒に調べることに……。

石橋先生のおすすめポイント

先生方は「模擬原爆」をご存じでしょうか。原子爆弾を目的地に正確に落とす練習のために日本のあちこちに計49発落とされた爆弾のことです。この本を紹介するときはP22の「パンプキン爆弾」の写真とP50~53の被弾地の地図を見せると概要がつかめます。物語自体は大阪に住むヒロカと東京から模擬原爆を調べに来たたくみの軽妙なやり取りで進み、とても読みやすい作品です。1991年まで広く知られることがなかったという模擬原爆。やはり知ることと考えることが大事だと気付かされます(高学年向き)。

『あなたの国では』

作/小手鞠るい 絵/エヴァーソン朋子

さ・え・ら書房刊(発行:2024年)

アメリカに住み、世界各国を旅してきた著者が描く、世界をめぐる壮大なインタビュー・ストーリー。日本では当たり前だと思われていることが、もしかしたら、ほかの国では、そうではないのかもしれません。男女差別、ジェンダー、LGBTQ、地球温暖化、環境保護、動物愛護、戦争と平和など、17人へのインタビューを通して、17つの「現実(リアル)」と地球の「今」が見えてきます。

石橋先生のおすすめポイント

旅が大好きな小手鞠(こでまり)るいさんがメキシコの5歳の子供から日本の95歳の方たちまで幅広い人たちに聞いたお話。このような構成の本はどんな内容かをざっと説明すると子供が手に取りやすくなります。まず、登場する17人が住む国を見返し部分の世界地図で紹介します。日本から出発してアメリカ合衆国で旅が終わることが分かります。そして目次を見せるとそれぞれの人の主張が載っています。紹介する先生ご自身が、一番心に残った章を読み聞かせるか、あらすじ紹介するとよいですよ。様々な立場の人たちの話だけれど、どの人の話もすべて平和へのメッセージであると子供たちに伝えてください(高学年向き)。

『ミハイルのハーモニカ』

文/高橋良子 絵/金子恵

文研出版刊(発行:2025年)

北海道の宗谷海峡の北にある島、サハリン。戦前までこの島は樺太とよばれ、南半分の南樺太は日本領であり、日本人が生活していました。1941年、日本軍による真珠湾攻撃が始まるとそれまでの南樺太の様子が一変。戦況の悪化にともない太平洋戦争終戦に向かった1945年8月15日以降、ソ連軍が南樺太に上陸し、攻撃を始めました。逃げ惑う主人公の良太たち家族や南樺太の人びとの運命は……。

石橋先生のおすすめポイント

5年生の1学期の社会科で日本の国土について学びます。その発展としてもこの本はおすすめです。紹介するときはまず目次に載っているサハリン(旧樺太)の地図を示してください。地図上で稚内のすぐ近くにある樺太。その南樺太で暮らしていた小学生が主人公の物語です。終戦の半年後に生まれた作者が、樺太で生活していて終戦時に長野県に移ってきた人々から聞いた体験談がもとになっています。そんなことが分かる作者後書きと用語解説についても伝えると子供自身で読むときの支えになります。音楽好きなロシア人ミハイルと元気な4人の少年の楽しいエピソードとその後についてあらすじを紹介すると、子供たちは読みたい気持ちになることでしょう(高学年向き)。

● ● ●

石橋幸子先生からのメッセージ

終戦から80年の今年は戦争や平和、人権をテーマにした本の出版が多いように思います。今まで読み継がれてきた本とともに、新たな視点や世界情勢を扱う絵本、ノンフィクション、物語を子供たちにすすめてください。「今月号の本」で紹介した3、4冊を、順番を考え、軽重を付けて紹介すると、ミニブックトークになります。ブックトークそのものは司書教諭や学校司書に任せて、その中の1冊を担任が担当するのもよい方法です。きっと子供たちの印象に残り、手に取ってもらえますよ。また、本をすすめるときには、作者名や画家名も一緒に紹介してください。気に入った作品の作者がいれば同じ作者が書いた作品を読み進めるのもすてきな読書方法です。低学年でも同じ名前を何回か聞くとしっかり覚えて、「先生、〇〇さんが書いた本があったよ」と教えてくれるようになります。

監修

石橋幸子(いしばしさちこ)

全国SLA学校図書館スーパーバイザー

東京学芸大学非常勤講師、明星大学非常勤講師、和洋女子大学非常勤講師

長年、東京都の小学校教員を務める。また司書教諭として全教員が学校図書館を授業に活用することを目標として学校図書館を経営。退職後は大学で司書教諭の資格を取得する学生を指導。本を読むことも本で調べることも大好き。もっと心が躍るのは楽しい本を子供たちに手渡すこと。本連載が、先生方と子供たちの本の架け橋になればうれしい。

取材・文・構成/浅原孝子

授業で使える312冊の絵本を紹介

著/齊藤和貴(京都女子大学教授)

司書教諭の経験を生かしながら、長年、学校現場で「絵本を活用した授業」を行ってきた元小学校教諭が、小学校の授業で使える絵本312冊を厳選。絵本を使った実際の授業が、板書や指導案、豊富な写真とともにオールカラーで具体的に紹介されていますので、授業の進め方がよく分かります。

B5判/112頁

ISBN9784098402212

〈著者プロフィール〉

齊藤和貴(さいとう かずたか)

京都女子大学発達教育学部准教授。元小学校教諭・司書教諭。東京都公立小学校及び東京学芸大学附属小金井小学校、附属世田谷小学校で28年間、教育活動や授業実践に取り組む。その間、生活科や総合的な学習の時間を中心に指導法やカリキュラム、評価方法の工夫・改善を図り、「子供とともにつくる授業」の創造に励む。また、司書教諭の経験を生かし、「絵本を活用した授業づくり」にも取り組んできた。