教育委員会間で情報交換!授業時数特例校の調査視察に密着【後編】

授業時数特例校制度を活用した、教育課程編成を考えていくため、埼玉県久喜市を調査視察に訪れた北海道安平町の井内聖教育長、小笠原伴行指導主事と安平町立追分中学校の三品秀行校長。午後からは、久喜市教育委員会の田中佑治指導主事、白石恵美子指導主事と共に、同市内の久喜市立砂原小学校の視察に向かいました。

取材・執筆/教育ジャーナリスト・矢ノ浦勝之

前編はこちら↓

教育委員会間で情報交換!授業時数特例校の調査視察に密着【前編】

目次

探究力、自己決定力、論理力を3段階でルーブリック評価

まず、砂原小学校の鈴木清照校長が、「校是『やってみよう』と学校目標『動く 楽しむ 切り拓く』の実現に向け、探究的な学びを柱としたSTEAM化された学びの研究を進めてきました」と話し、「今年度は個別最適な学びから深い学びへどうつなげていくか研究を深めているところです」とあいさつします。

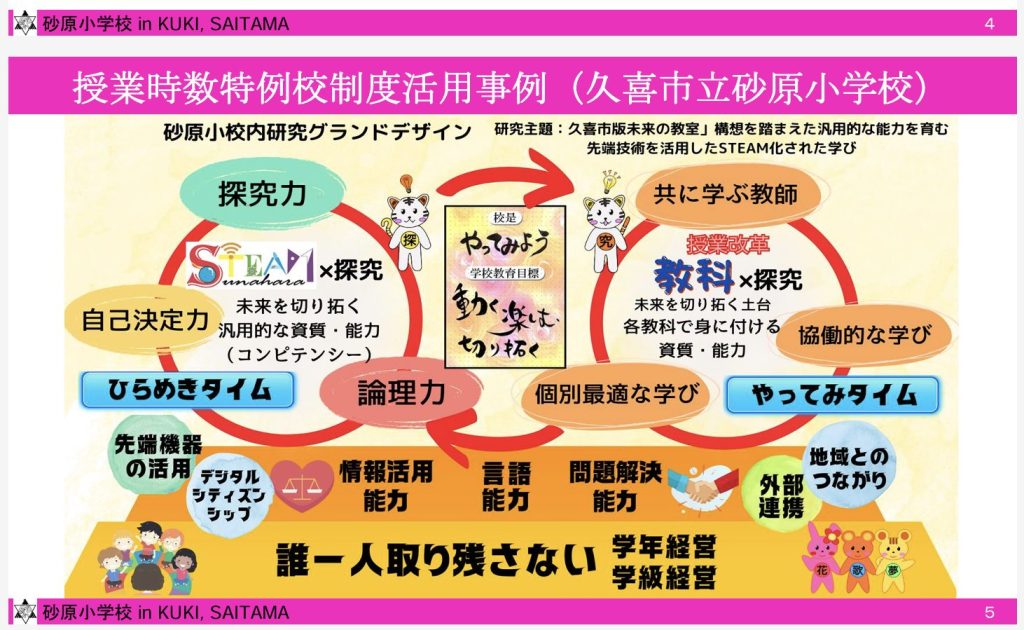

砂原小学校のグランドデザインの構造図

続けて、研究主任の齋藤果織教諭が研究の概要を説明していきます。齋藤教諭は、「令和2年度からP B Lでの問題解決型の総合的な学習の時間(以下、総合学習)に力を入れ始め、令和4年度からは汎用的な資質・能力を育む、先端技術を活用したSTEAM化された学び(探究)の研究に取り組み始めました」と研究の経緯を概説した上で、研究主題に関わる内容について説明します。

「本校では研究主題における汎用的な資質・能力を、探究力、自己決定力、論理力の3つに整理。先端機器の活用のため、旧パソコン室に3Dプリンターやプロ仕様の動画処理可能なパソコンを入れ、『ゆめラボ』とし、市購入のドローンや360度カメラ、プログラミングロボットを活用したり、生成AIを導入したりしています。STEAM化に関しては、『教科横断で試行錯誤があるか』『創造的な活動が行われているか』という観点と、『先端技術を使った授業改善をしているか』という観点で、先生方が授業改善に取組んでいるところです」と齋藤教諭。3Dプリンターを使った地形再現と水害の学習やドローンを使った災害時の物資移動の学習等の実践事例を写真を示して説明します。

評価については、「子供向けに整理した3つの汎用的な資質・能力について、各3段階のルーブリック評価を子供自身も行うようにしている」と説明。低学年の子供も振り返って自己評価を行い、高学年では学びの改善方法までを記したりもしていると齋藤教諭は話します。探究の時数増については国語10時間、算数5時間を削減し、「探究の中で国語や算数の力も伸ばす取組とイメージしている」と説明します。

そこから探究の実践事例を具体的に紹介し、「教員は前年踏襲のカリキュラムではなく、目の前の子供たちにとってのより良いカリキュラムは何かと主体的に考えるようになったことも成果」と説明。さらに研究組織やチャットによる教員同士の対話等を通して学校全体で研究の方向を共有し、「子供だけでなく教員も誰一人取り残さない授業改善と研究推進をしている」と齋藤教諭は話しました。

探究での試行錯誤が教科を学ぶ姿勢も変えた

ここから安平町の質問を受けていきます。まず三品校長が、学校経営者の視点から「ベクトルが同方向に向かない先生への対応」を質問。鈴木校長は、「(反対意見でも)意見があるということは、学校経営に対して興味関心があるということだから、ダメと言わず、個人面談を通して丁寧に対話し、理解を図ってきました。その様子を見て、周囲の教員も安心し、同じ方向を向いて取組める」と説明し、「子供に対して心的安全性を確保することが大事だと言われますが教員も同様」と話します。

井内教育長が、研修時間の確保方法について質問すると、鈴木校長は「今年度は、働きやすさと働きがいを重視し、学年間で空き時間枠を相談して調整している」と説明。さらに小笠原指導主事が、削減時数設定について質問すると、最初に探究の時間増15時間を決めた後、「国語と算数が総合学習との親和性が高く、とくに国語の書く単元は発表等に生かせる」ため時数を決めたと齋藤教諭が話します。ただし、実際の運用上は他教科との連携もあるとのこと。

そこから、校内視察後、改めて追加質問をしていく安平町の先生方。他校種との連携等についての質問後、入学後のICT活用について話が及ぶと、今年度1年生を担任する齋藤教諭が「先日、算数では、『教室の中で1〜5個になるものを探して写真を撮ってこよう』と話し、『筆箱が1個だから撮ったよ』と言う子供に、『(写真を取り込み、貼り付けた)カードに1と書いて先生に送ってね』と話しました」と、教科での活用場面を具体的に説明。

続けて、情報教育主任の齊藤文絵教諭は、「機能的なものを機能として教えるのではなく、授業の中で必要だから使うことが特徴」と説明。続けて、「15時間増で3Dプリンターやドローン等々、子供たちのやってみたいことを実現する時間の確保が可能になった」と話し、アンケートをとると約92%が「総合学習が好き」と答えていると説明します。また、鈴木伸崇主幹教諭は、学力との相関に触れ、県の学力調査結果を示し、「子供たちの学力と学習意欲は高まっており、特に記述式の問題の結果が県平均と比べて10ポイントほど高い」と説明します。

さらに、齋藤教諭は、総合学習で試行錯誤したり、人に聞いたり、真似し、修正したりする学習を重ねることで、「教科学習でも、『私とは違うけど、なぜ?』『どう考えたの?』『教えて』と学び合えるようになってきています」と探究の学びが教科学習の姿も変えてきていると話しました。

お話をうかがったのは……

「できることからできる範囲で」と「授業改善の契機として活用」

後日、調査視察で最も印象に残った内容について井内教育長に聞くと、次のように話してくれました。

「まず、一つ目はできるところからやっているということです。砂原小学校は15時間増でしたし、中学校でも10〜20時間程度とのことでした。事前には、『この制度を使って探究の時間を大量に増やしているのかな』と思っていたわけですが、実際には教育課程を非常に大きく変えるわけではなく、現場を見ながらできるところからできる範囲で取組んでいることが分かったのは大きな収穫でした。

二つ目は、一斉授業のスタイルを変えるのに有効な手段の一つとして使っているということです。総合学習だけでなく、日常の教科の授業も学習者主体の学びに変えていくための手段の一つとして制度を活用している。つまり、カリキュラム・マネジメントと授業改善をセットとして捉えているということがよく分かりました。

久喜市を訪ねる前は、『大量の時間を探究に使い、大がかりなことをやっているのかな』と思っていましたが、実際には、各校の実態に合わせてできることをできる範囲でやっていた。加えて、いちばんの目的は授業改善で、GIGA端末もとても有効に使いながらそれをやっているということが分かったのは大きなところです。ただし、そのためには教育委員会のサポートが重要だということもよく分かりました。(制度上限の1割まで変更するのではなく)少量変更するだけでもよいのだとすると、この制度はとても使い勝手が良い制度だと思います」

いかがだったでしょうか?

実際に現場を見たり関わった人の生の声を聞いたりすることで、公表されている資料だけではわからない部分が見えます。それは、「教えてください」と、他の自治体に連絡をすることから始まります。それがもっと気軽に行えるような文化の醸成に、弊サイトとしても寄与したいと思います。