学びの力を育てる授業づくり──「学びのプロセス」とは?〈デジタル×深い学び〉

デジタルを活用して、子供たちの主体的な学びを実現するためには、子供自らが学習課題や学習の進め方を決める力が大切になります。とはいえ、「どうやってその力を育てるといいの?」「どんなことから始めればいいの?」と悩んでいる先生も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、教師と児童・生徒が最初に共有したい「学びのプロセス」と、「学びのプロセス」を育てる授業の実践例を東京都教育庁が発信しているデジタルブック『デジタルを活用したこれからの学び TOKYO LEARNING STYLE』から紹介します。

この記事は、連続企画『「デジタル×深い学び」の授業デザインReport』の8回目です。記事一覧はこちら

目次

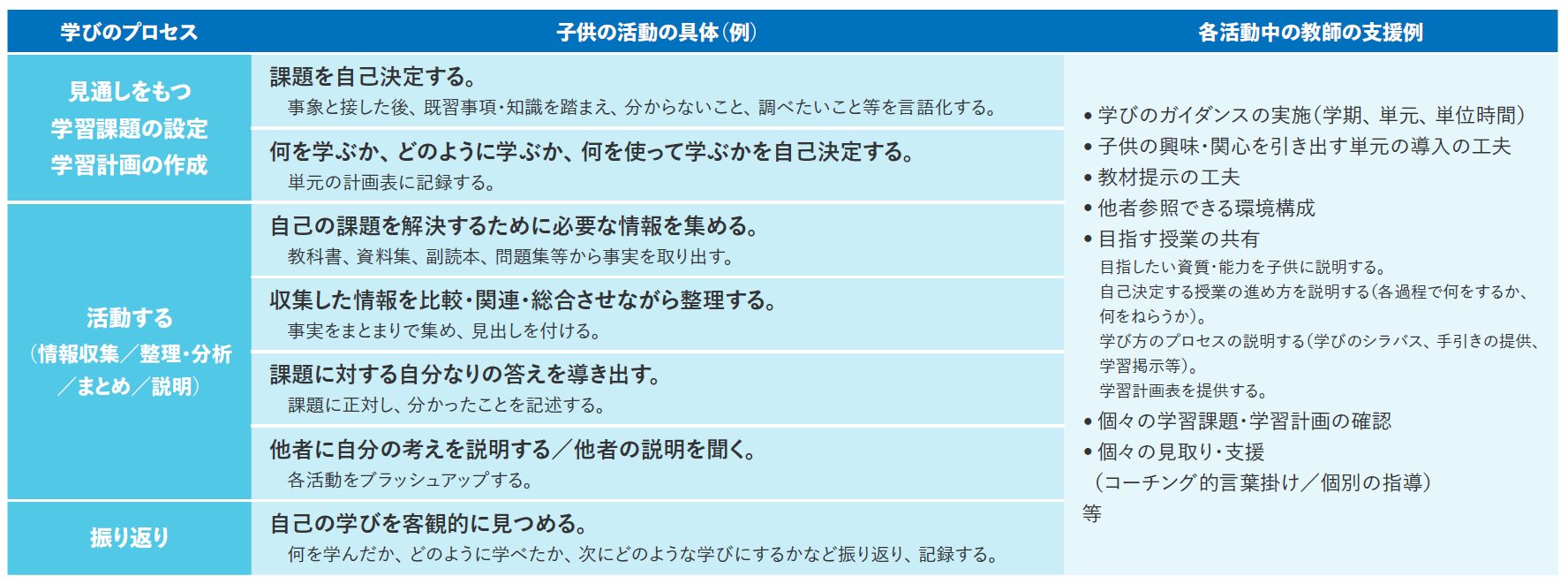

「学びのプロセス」を共有することから始めよう

子供たちが学習課題や学習の進め方を考えて決める授業を進めるためには、まず、「何のために」「どんなふうに」学ぶのかを子供自身が理解していることが大切です。そのためには、教師と子供が「学びのプロセス(=学びの流れ)」を共有しておくことが欠かせません。この「学びのプロセス」は、次の3つのステップに分けて考えることができます。

[ステップ1]見通しをもつ

自分の興味・関心、これまでに学んだことをもとに、学習課題を立てたり、計画を立てたりします。「今日は何を学ぶ?」「どうやって進める?」と自分で考えるスタート地点です。

[ステップ2]活動する

教科書や資料などから情報を集めて考えを整理し、自分なりの答えを出します。友達と話したり、自分の考えを説明したりする中で、さらに理解が深まります。

[ステップ3]振り返る

「何を学んだか」「どうやって学べたか」をふり返り、次の学びにつなげます。ただ終わるのではなく、自分の課題を見付ける時間です。

「学びのプロセス」を定着させるためには、毎単元や毎時間の授業の冒頭で、「今日はどんな流れで学ぶのか」を子供たちと一緒に確認しましょう。黒板や掲示物、端末の画面などに「学びのプロセス」を表示することも効果的です。また、学習計画の中に「学びのプロセス」を組み込んでおくと、学びの見通しをもって取り組めるようになります。毎日の積み重ねが、子供たちの学びを深める土台になります。

「学びのプロセス」を見える化する授業デザイン

では、実際にどのような掲示や工夫で、子供に「学びのプロセス」を意識させるとよいのでしょうか。先進校の授業デザインの実践例とあわせてご紹介します。

授業のデザイン事例①

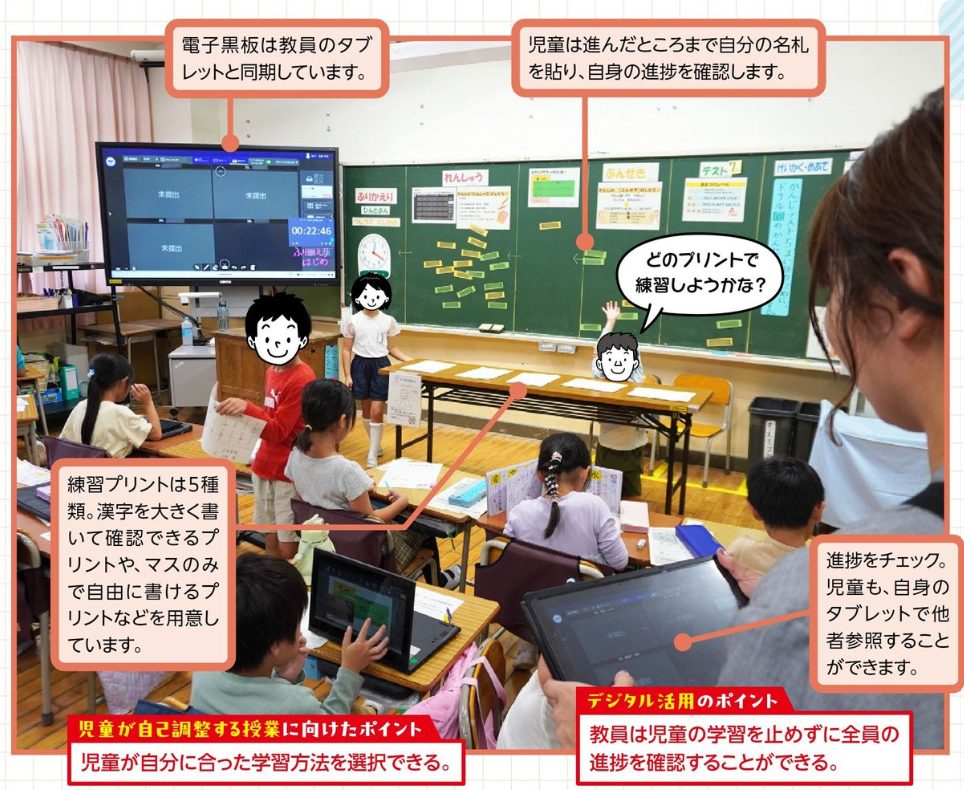

黒板が学びの地図 子供が自分の学び方を選ぶ授業へ

第1学年 国語科 漢字テストのための学習

(板橋区立志村第二小学校)

次の黒板は、国語科の漢字の練習の授業のものです。この授業では、子供たちが自分の学びの進み具合や計画を意識できるように、「計画・めあて」「漢字テスト」「分析(間違った漢字や得意な漢字の整理)」「提出(学習計画を立案して提出する)」「練習」「振り返り」という「学びの流れ」を明示しています。

また「振り返り」には、振り返りに取り組む時間も表示されています。こうすることで、その時間までに子供たちが自分で計画を立てながら学びを深めることができるようにしています。

また、学びのプロセスに沿って黒板上に区切られた欄があり、子供たちは自分の名前が書かれたマグネットを「今、自分が取り組んでいる場所」に移動させるようになっています。こうすることで、子供自身が自分の学びの段階を意識しやすくなるだけでなく、教師も子供たちの進行状況を把握しやすくなり、適切な支援や声かけをタイミングよく行うことができます。

さらに、授業の中では「何を学ぶか」「どう学ぶか」「どの教材を使うか」といった学習の設計を、子供自身が選べる場面づくりも意識されています。子供一人ひとりが、自分に合ったやり方で学べるようにすることで、より深い学びにつながっています。

授業のデザイン事例②

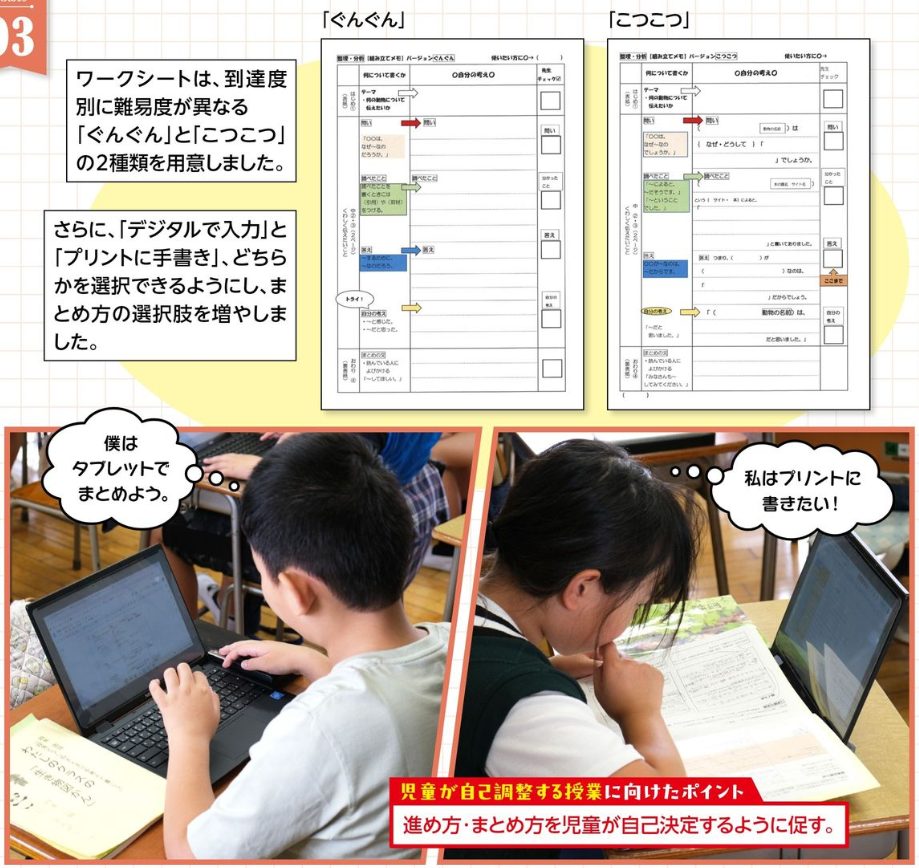

2種類のワークシートで「自分で選ぶ意識」を育てる

第4学年 国語科 生き物について調べ、まとめる

(板橋区立志村第二小学校)

生き物について調べる授業では、子供たちが自分に合った方法で学びを進めることができるよう、難易度別のワークシートを2種類用意。さらに記録方法は、手書きとデジタル入力を選ぶことができます。このように難易度と記録方法の組み合わせによって、計4通りの学び方が可能です。

このような工夫で、デジタルだけでなく、手書きの取組でも「自己決定する学び」を実現することが可能です。子供たちは、自分で選ぶ経験を積み重ねることで、学びに対する主体的な姿勢を身につけていきます。

授業のデザイン事例③

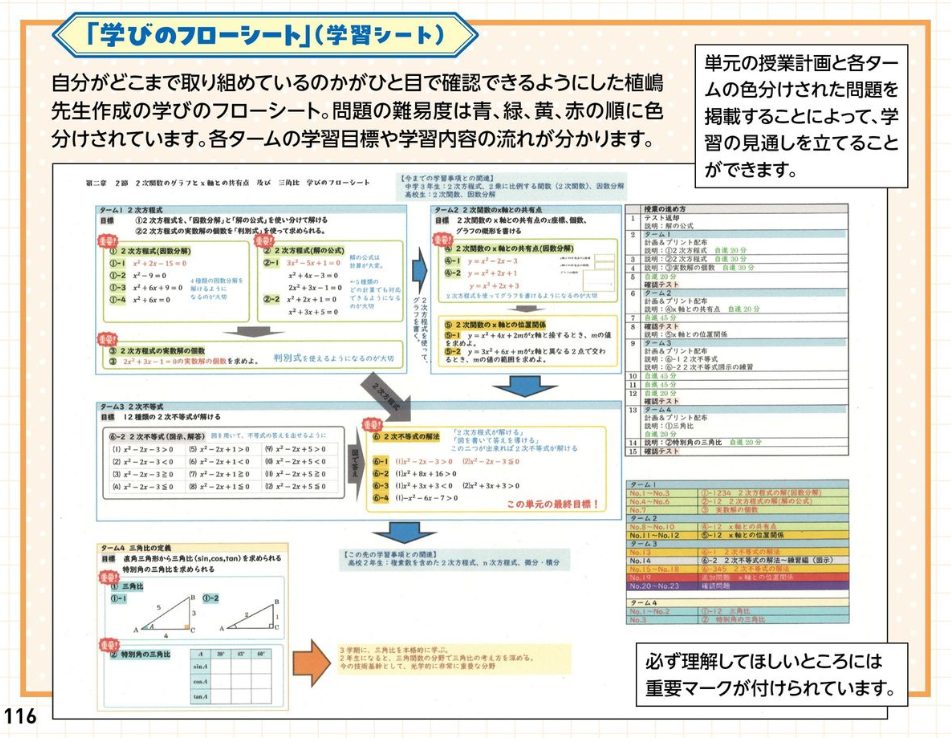

「学びのフローシート」で自立した学習者に

第1学年 数学科 2次関数

(東京都立多摩高等学校)

多摩高校では、オリジナルの「学びのフローシート」を作成し、生徒の主体的な学びを支えています。このシートには、単元全体の学習の流れや最終的に身につけてほしい力や到達目標などが、見渡せるように整理されています。

また、各学習内容で色分けしていたり、必ず理解してほしいところは重要マークが付けられていたりと、様々な工夫がちりばめられています。こうした工夫によって、生徒が「次に何を取り組むべきか」「何を優先すべきか」を考えながら自立的に学習を進めることができます。