文科省 教科調査官がズバリ回答!新学習指導要領Q&A~生活科編~

来年度から全面実施される「新学習指導要領」。すでに改訂に沿った授業づくりを進めていることかと思いますが、実践上、細かな点で疑問を感じている方もいるのではないでしょうか。ここでは、生活科について、現場の先生方が抱えるリアルな質問を教科調査官にぶつけて、回答をいただきました。

回答者/文部科学省教科調査官・渋谷一典

北海道出身。1990年から札幌市立小学校教員として19年間勤めた後、札幌市教育委員会指導主事を経て、2017年から現職。小学校生活科及び小・中・高等学校の総合的な学習の時間に関する研究及び学習指導要領に基づく専門的・技術的な指導・助言に当たる。

目次

幼児期から小学校へのなめらかな接続を目指す

生活科は、具体的な活動や体験を通して学ぶという低学年児童の特質を踏まえた学び方を大切にした教科です。今回の改訂では、この学習活動の質をさらに充実させることが一つのポイントです。

また、幼児期に身に付けた資質・能力を、小学校の学習活動でも安心して発揮できるようにする幼小の円滑な接続が求められており、生活科はその中核を担う教科として重要な役割を担っています。

Question 多様な学習活動につなげるためにはどうすれば?

今回の改訂では「見付ける」「比べる」「たとえる」「試す」「見通す」「工夫する」などの多様な学習活動が重視されています。大切な学習活動だと思いますが、なかなかそうした視点に焦点化された活動にならず、漠然とした活動を繰り返してしまうことがあります。多様な学習活動につなげるためには、どのような学習環境や教師の支援を考えていけばよいでしょうか。(神奈川県・30代・男性)

Answer 活動と表現のつながりを一層充実させていこう

一人一人の思いや願いの実現に向けた活動から得られる気付きの質を高めるためには、気付いたことをもとに考えるような学習活動が欠かせません。

今回の改訂で学習活動の例に「見付ける」「比べる」「たとえる」に、「試す」「見通す」「工夫する」が追加されたのは、質問にあるように、より多様な学習活動、とりわけ多様な思考や表現が行われることを期待しています。活動と表現のつながりを一層充実させていくことで、漠然とした活動を繰り返してしまう要因は解消されていくと思います。

地域探検に出かけたとします。地域探検では、店で働く人の服装、店舗にある道具や看板などの「もの」から、働く人や利用している人などに関心が向くように体験と表現を位置付けると、気付きが関連付いていくでしょう。

植物の観察で、葉や花の数だけ記録したり、「大きくなった」とだけ記録したりしているようであれば、色、手触り、匂いなど、様々な感覚を働かせて多面的に捉えられるように働きかけるとよいでしょう。

記録用のカードにバリエーションを設けることも効果的です。シンプルなカード1種類から始めて、植物全体の成長の記録に特化したカードや、虫眼鏡の形をした枠を設けて細かいところまで観察するように促すカードを次第に増やしていくと、植物との関わりも豊かになっていきます。

提出物をもとに、「〇〇〇って書いてあったけど、どうしてそう思ったの?」と対話したり、カードに赤ペンで傍線や花丸をつけて「これは〇〇〇ということかな?」と、文字で問い返したりすることも有効です。

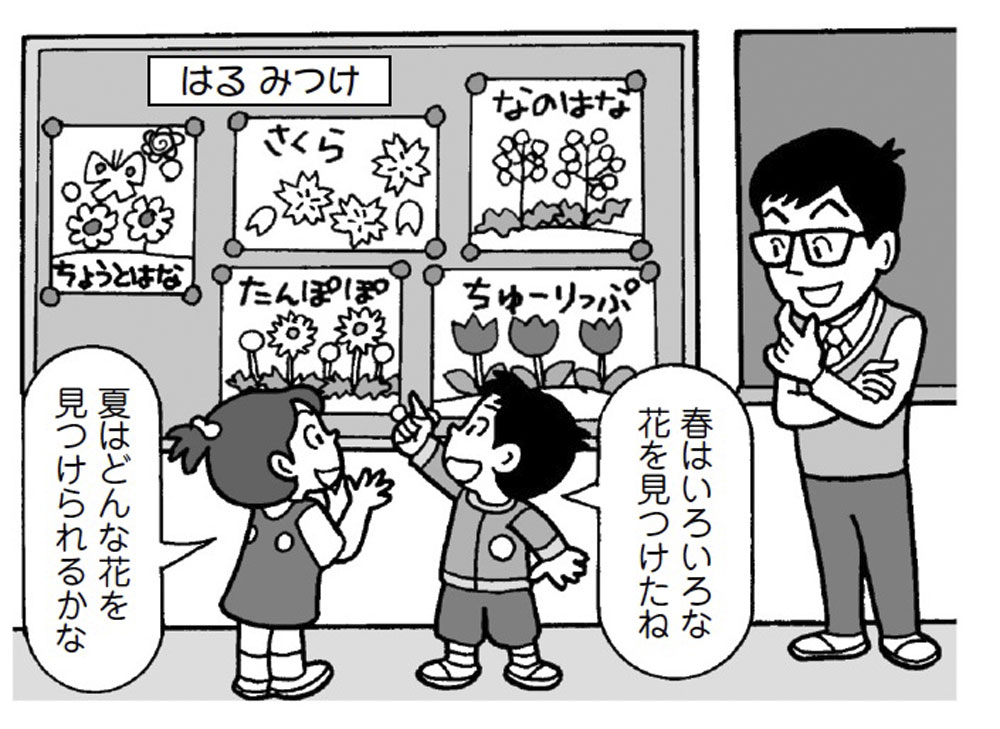

それらのカードなどを教室の掲示物やクリアファイルで保存し、子どもがいつでも見返すことができる環境をつくります。

学びの履歴を振り返り、過去の自分の学びと対話したり、教師の言葉を見返したりすることで、無自覚だった気付きを自覚したり、個別の気付きが関連付いたり、自分自身についての気付きが生まれたりして、気付きの質が高まっていくのです。

子どもがかいたカードや作品を掲示しておくことで、子どもは学びの履歴を振り返ることができ、過去の自分の学びとの対話を通して、新しい気付きが生まれます。