小4国語科「走れ」全時間の板書&指導アイデア

文部科学省教科調査官の監修のもと、小4国語科「走れ」(東京書籍)の全時間の板書例、発問例、想定される児童の発言、1人1台端末活用のポイント等を示した授業実践例を紹介します。

監修/文部科学省教科調査官・大塚健太郎

編集委員/熊本大学大学院教育学研究科准教授・北川雅浩

執筆/熊本県熊本市立健軍小学校・荒牧剛志

目次

1. 単元で身に付けたい資質・能力

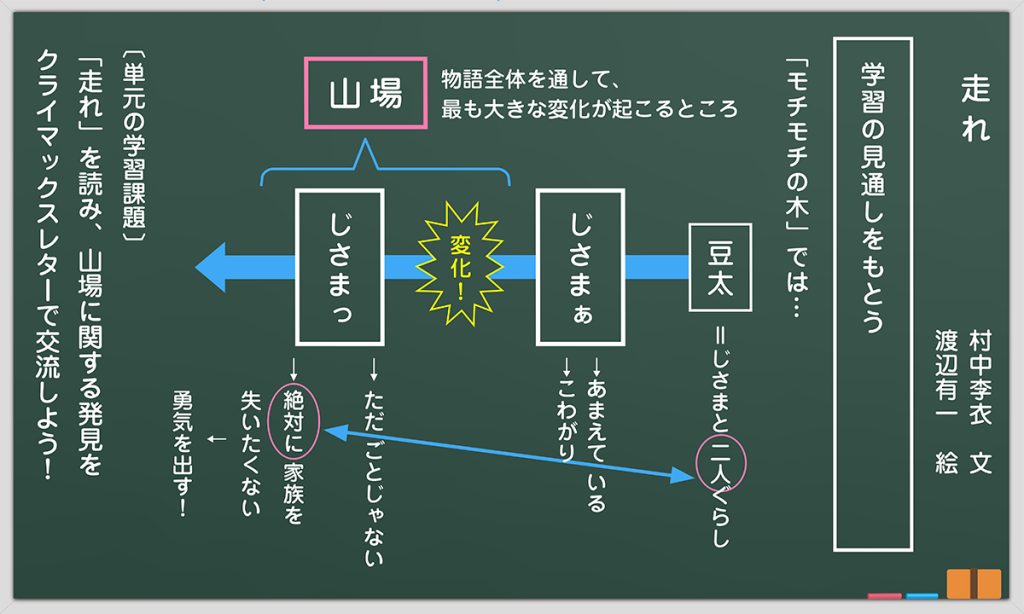

本単元では、登場人物の気持ちの変化について、場面の移り変わりと結び付けて具体的に想像していく力を育てていきます。そのために、物語の「山場」に着目しながら、文章を読み進めていきます。

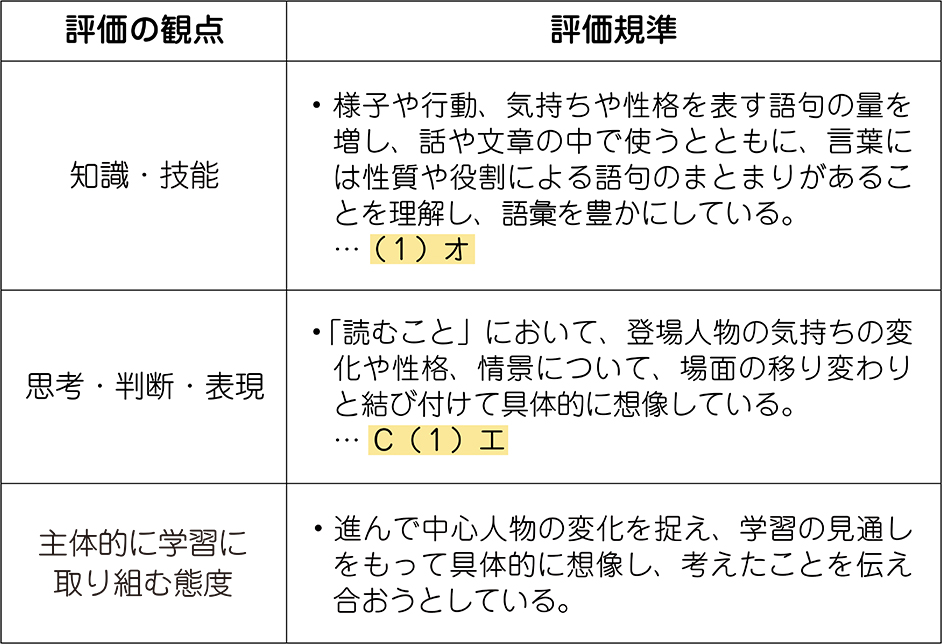

2. 単元の評価規準

3. 言語活動とその特徴

言語活動を設定する上で、「走れ」という教材の特色と身に付けたい資質・能力の関係に触れておきます。

登場人物の変化を、場面の移り変わりと結び付けて具体的に想像していくことを目指す本単元ですが、「走れ」という教材は、登場人物が変化するきっかけとなる「山場」自体は分かりやすい作品となっています。

一読して登場人物の変化が読めたような気持ちになる子供も多いかもしれません。しかし、「走れ」は「何が、どのように変化した作品か」と問われると、どこに注目して読むかによって多様な解釈が生まれてくるでしょう。

例えば「ラストという言葉が、こんなにほこらしく聞こえたことは、初めてだった。」という叙述と「二つの声がかぶさった」というお母ちゃんとけんじの言動を結び付けると、「家族が協力できたことで、のぶよが走る喜びを感じられた話」と解釈できるかもしれません。

また、家族のことを想い「一生けん命走ろう」とするほど苦しくなるのぶよの様子と「走れ!そのまんま、走れ!」という言葉、「体にからみついていたいろんな思いが、するするとほどけていった」という叙述を結び付けると、「のぶよが、自分はそのままでいていいんだ。今に思いっきり全力を注いでいいんだと思えたきっかけの話」という解釈も生まれそうです。

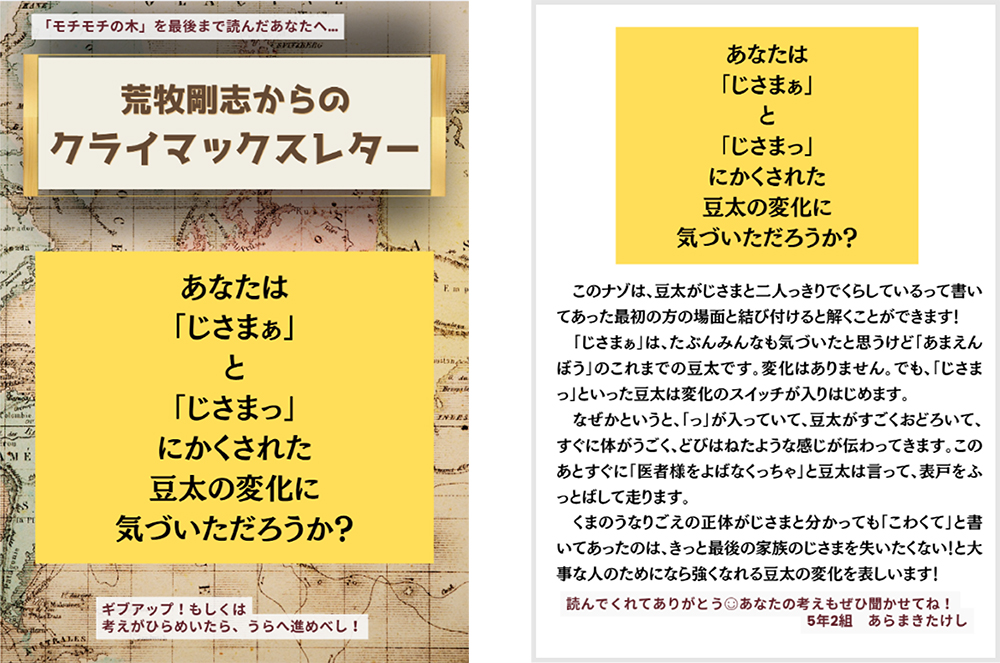

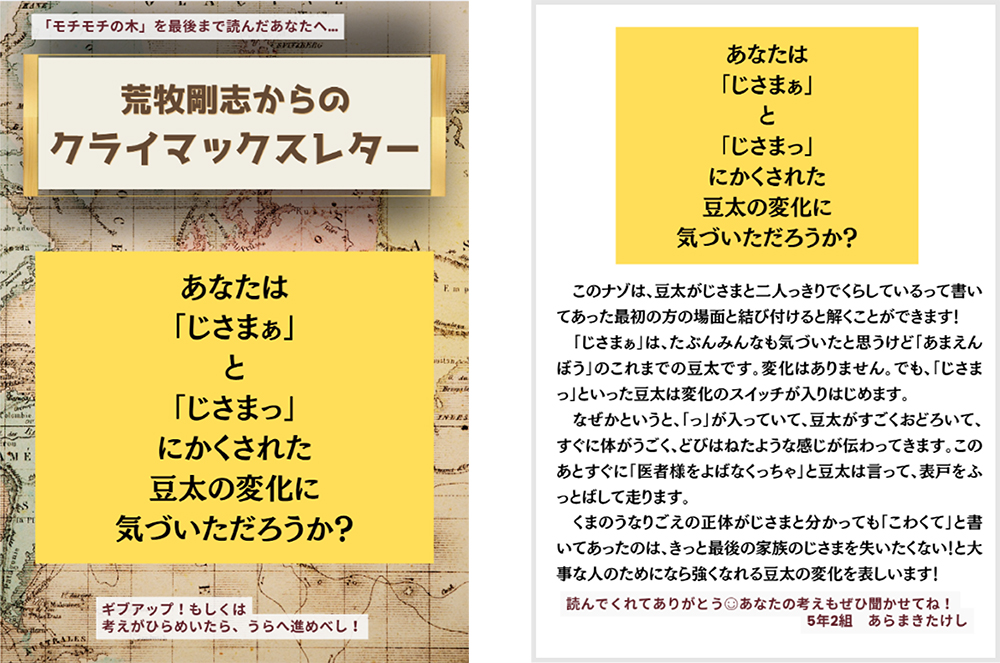

そこで、本実践では「物語をもっと楽しむクライマックスレター」という言語活動を設定しました。

「クライマックスレター」は、自分の着目した山場に関連する叙述について読み手に問いかけることから始まる手紙です。

先述した「走れ」の例を示すなら、「あなたは、『そのまんま、走れ!』と言う言葉の本当の意味に気付いているだろうか?」といった問いかけを読者に投げかけることになります。本実践での子供たちの読みの過程を簡単に示すと以下のようになります。

① 作品全体をおおまかに読み、登場人物の設定を確認する。

⬇︎

② 作品を読み進め、山場に着目する。

⬇︎

③ 場面を結び付けて登場人物の変化を詳しく読む。

⬇︎

④ 何がどう変化したのか、理解が深まる。

子供たちは「クライマックスレター」を作っていくことで、①~④の過程を振り返り、②で見つけた変化のきっかけとなる決定的な叙述を問いかけに用いたり、③の結び付け方について振り返り、友達が読み飛ばしていそうな「山場と結び付けると解釈が深まる言葉」を問いかけに選んだり、「するする」のようなオノマトペが果たす重要な役割について再認識したりすることでしょう。

読者へ挑戦状を突き付けるように、子供たちは楽しんで「クライマックスレター」に自分の着目した叙述や解釈を綴っていくのではないでしょうか。

また、このように「走れ」で作成した「クライマックスレター」を読書指導と関連付けて、自分がおもしろいと思った本で作成する展開も考えられます。友達に本を紹介し、最後まで読むと、「クライマックスレター」が挟んであり、挑戦状をたたきつけられた友達はおもしろがって作品を再読する……。そんな日常生活の読書に広がる単元の展開もおもしろそうですね。

クライマックスレターの例(左:表、右:裏)

4. 指導のアイデア

登場人物の変化を、場面の移り変わりと結び付けて具体的に想像していくために、本実践では三つの手立てを取り入れました。

一つ目は、山場を常に意識できるような単元構成です。本実践の第一次では、2時間にわたり山場に立ち止まる活動を取り入れました。

単元冒頭で山場について話し合ったり、教師の作ったクライマックスレターで既習教材を再読する楽しさを感じたりすることで、子供たちは、単元を通して山場を意識し、作品を俯瞰するような読みの構えがもてるでしょう。

二つ目は、作品全体を俯瞰できる構造的板書です。先述したように山場を意識し、作品を俯瞰する読みの構えを子供たちがもっていても、その後の授業の中で山場への意識が続かなければ意味がありません。

そこで、板書を構造化し、常に全ての場面が板書に位置付けられるようにしました。のぶよの変化や場面の移り変わりを「見える化」することで、作品を俯瞰した読みのイメージを、子供たちが具体的にもてるようにしていきます。

三つ目は、言語活動の仕組みです。クライマックスレターを作成する際には、一度「何が、どのように変化したのか」について自分の考えをもった後、「どの叙述と山場が結び付いたことがおもしろさにつながったのか」といった具合にこれまでの読みの過程を振り返り、クライマックスレター表面の「問いかけ」を考えることになります。

つまり、この言語活動に取り組むこと自体が「登場人物の変化を、場面の移り変わりと結び付けて具体的に想像していく」楽しみを振り返り、友達(=レターの読み手)に伝える営みになっているのです。

5. 単元の展開(8時間扱い)

単元名: 物語をもっと楽しむクライマックスレターを書こう!

【主な学習活動】

・第一次(1時、2時)

① 既習教材を用いた教師の「クライマックスレター」をもとに、山場に着目した読みのおもしろさを感じるとともに、単元の見通しをもつ。

②「走れ」の山場を確認し、山場での変化を読むために明らかにしたいことをロイロノートに書き出し、本文に貼り付け共有する。

・第二次(3時、4時、5時、6時)

③ ②の明らかにしたいことの中から登場人物の設定に関わるものについて話し合う。

(例)「『心の中がぐしょぐしょだった』原因は走ることと家族のことのどちらが大きいか」など。

④ ②の明らかにしたいことの中からのぶよとけんじ、お母ちゃんの相互関係に関わるものについて話し合う。

(例)「昼休みのやりとりで、のぶよの『ゆううつな気持ち』は大きくなったか、小さくなったか」など。

⑤ ②の明らかにしたいことの中から、山場に関わるものについて話し合う。

(例)「短きょり走がびりのままだったのぶよに、変化はあったのだろうか」など。

⑥ 山場と一から四の場面との関連を振り返り、「クライマックスレター」を完成させる。

・第三次(7時、8時)

⑦「クライマックスレター」を基に交流する。

⑧ 学習を通して身に付けた力を振り返る。

<読書指導との関連(発展的に、「走れ」とは別に読書単元を設定するのもよい)>

☆自分がおもしろいと思った本でクライマックスレターを作り、交流する。

(図書室の本の最後に「クライマックスレター」を挟んだまま図書室に寄贈してもよいですし、「4年生からの挑戦状コーナー」を図書室に作ってもらい、「クライマックスレターを挟んだ本を借りられるコーナー」にしてもおもしろいでしょう。)

全時間の板書例、発問例、児童の発言例

● 既習教材の「クライマックスレター」を楽しみ、単元の見通しをもつ

子供たちが「学習に取り組みたい!」と感じられるようにするため、本実践では「活動への期待感」と「学ぶ意義の実感」を第1時で高めることにしました。

そのために、まずは既習教材「モチモチの木」を題材に教師が作成した「クライマックスレター」を子供たちと楽しみます。以下のような子供たちとのやり取りを通して、単元の見通しを共有してはいかがでしょうか。

みんな、これまでどんな物語を学習してきたかな? …例えば、このお話を覚えてる?

(挿絵や印象的なセリフを示す)

あ! 「モチモチの木」だ。豆太が出てくる話だ! 最後お医者さんを呼びに走るやつ!

みんな、よく覚えているね。先生、みんなと物語の学習をやるぞ、となって、みんなはこれまでどんなことを学んできたのかなぁと、3年生の教科書をめくっていたら…こんなお手紙がはさんであったんだ。

!??

「クライマックスレター~4年生への挑戦状~」だって。どうしよう、読んでみようか?

(手紙の「表面」を電子黒板で見せながら)「あなたは、『じさまぁ』と『じさまっ』にかくされた豆太の変化に気づいただろうか?」

えっ…。どっちも怖かったんじゃないの?! もう一度読んでみたいです。

(電子図書、デジタル教科書などを通して「モチモチの木」を再読しながら… )

「じさまぁ」はいつもの豆太で甘えてる感じ? 「じさまっ」は「っ」があるから、ただごとじゃない! って、はっととしてる感じ。

確かに。「ただごとじゃない」ってのもあるし、「じさまが死んだら本当に一人だ。いやだ。」って思ったと思う。豆太はお父さん、お母さんがいなくてじさまと「二人っきりで」暮らしてきたから、絶対に「もう家族を失いたくない」って思ったんじゃないかな?

なるほど。豆太が「二人っきり」で暮らしていたという最初の場面と豆太が変化する場面を結び付けると発見があったね。今回「モチモチの木」でみんなと読んだように、物語全体を通して主人公に最も大きな変化が起こる場面を「山場」と言います。

今度は、みんなが山場に着目して「クライマックスレター」を作ってみない?

例えば、教科書には山場が盛り上がるこんな作品があるんだよ。山場に注目して読むと、今度はどんな発見があるだろうね?(「走れ」を紹介し、一読する)

このようなやり取りを通して山場と場面を結び付ける解釈のおもしろさを共有したあと、「山場」という学習用語を子供たちと確認するとよいでしょう。

その後は、「走れ」を一読して、次の時間からの学習計画立てや読み深めに備えます。

主人公がのぶよであることを確認した後、「『走れ』はのぶよがどう変化した作品か」について、子供たちの最初の読みを書き綴っておくと、単元末に深まった自分の読みと比べたときに子供たちが成長を感じやすいでしょう。

イラスト/横井智美

令和6年度からの国語科新教材を使った授業アイデア、続々公開中です!