授業中に「できた」が漏れ聞こえてくる自由進度学習 【「高校につながる英・数・国」の授業づくり #33】

前回は、自由進度学習の実践研究校である、広島県尾道市立高西中学校の藤井秀行教諭に、自由進度学習の単元づくりの考え方や、その背景となる教育観などについて伺いました。今回は最初に紹介した2年生の単元とは異なり、一部、一斉授業で行った後、自由進度学習を進めていった1年生の「空間図形」の単元の具体や、「自由進度学習を通して、本当に力が付くの?」という現場の先生方の疑問への回答を紹介していきます。

藤井秀行教諭

目次

自由進度学習は、内容と子供の実態と教師の考え方次第

まず1年生の「空間図形」の単元について、藤井教諭は次のように説明します。

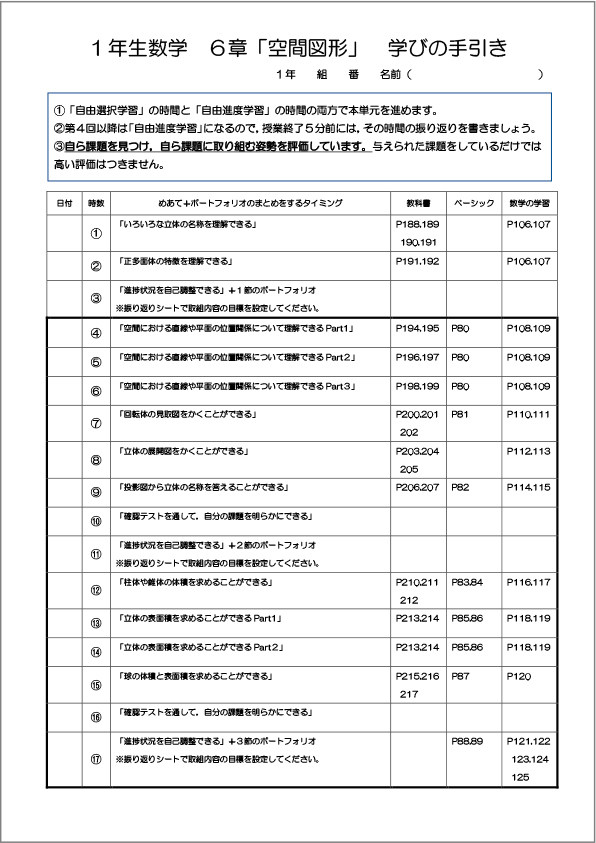

「この単元は、前回少し紹介した『自由選択学習』ではなく、単元を通して自由進度学習で行った最初の単元です。ただし、子供たちも小学校時代に自由進度で学んだ経験がないこともあったため、単元の最初の3時間ほどは一斉授業で進めていきました。こちらが最初に押さえておかなければならないというところを一斉でやったわけです(資料参照)。

【資料】単元計画

4/17時以降は、デジタル教材で空間図形の位置関係を確認できるものを用意したり、鉛筆と下敷きといった具体物を使って、操作活動ができたりするようにしておけば、自力でワークシートを進めていけるだろうと考え、実際に、そのように進めていきました。そして、要所要所では具体物を使って直線と平面の位置関係を表現させるなどして、私が子供の理解状況を確認することなども行っていきました。

自由進度学習にも、多様な考え方があると思います。前回紹介したように、全体を自由進度で行う場合もあれば、押さえたいことを最初に教えて、後を任せるという場合もあるし、真ん中の何時間かだけ自由進度で行うという場合もあるでしょう。それは、内容と子供の実態と教師の考え方次第だと思います。

実は、このときには私自身もうまく子供たちに委ねきれていなかったため、いくつかの失敗がありました。子供たちが自力でワークシートをやり終えると、1枚1枚私が確認をしていたのです。そのため、私の前に長蛇の列ができてしまい、せっかくの時間を有効に活用できませんでした。加えて、具体物を使った理解状況の確認についても、私が行っていたわけで、これも子供に委ねきれていませんでした。

またその頃は、協働的な学びありきで授業をやっていた時期だったので、授業中にずっと子供たちが集団で席をくっつけて、自由進度学習を行っていました。ちょうど、その頃にご指導をいただいた、東京学芸大学の佐野亮子先生(講師)に、『みんな勉強は頑張っているのかもしれないけれど、それって本当に個別の課題に向き合っているの?』と鋭いご指摘をいただきました。

そのご指摘に『確かに』と思い、これらの反省から進化していったのが、『自立した学習者』というキーワードを基に進めてきた、現在のような取組です。ですから、私自身も少しずつ修正を加えながら自由進度学習に取り組んで3年になるのですが、やっとそれらしい形になってきたかなというところです」

余談ですが、現在、単元のワークシート作りには、平均して1か月程度をかけ、いざその単元に入ったら、授業中は子供の学びを見とり、その単元中に次の単元の準備を行うというようなルーティーンになっているとのことです。