小4国語科 わたしのクラスの「生き物図かん」 全時間の板書&指導アイデア

文部科学省教科調査官の監修のもと、令和6年度からの新教材、小4国語科 わたしのクラスの「生き物図かん」(東京書籍)の全時間の板書例、発問例、想定される児童の発言、1人1台端末活用のポイント等を示した授業実践例を紹介します。

監修/文部科学省教科調査官・大塚健太郎

編集委員/熊本大学大学院教育学研究科准教授・北川雅浩

執筆/千葉県千葉市立小倉小学校・青木大和

目次

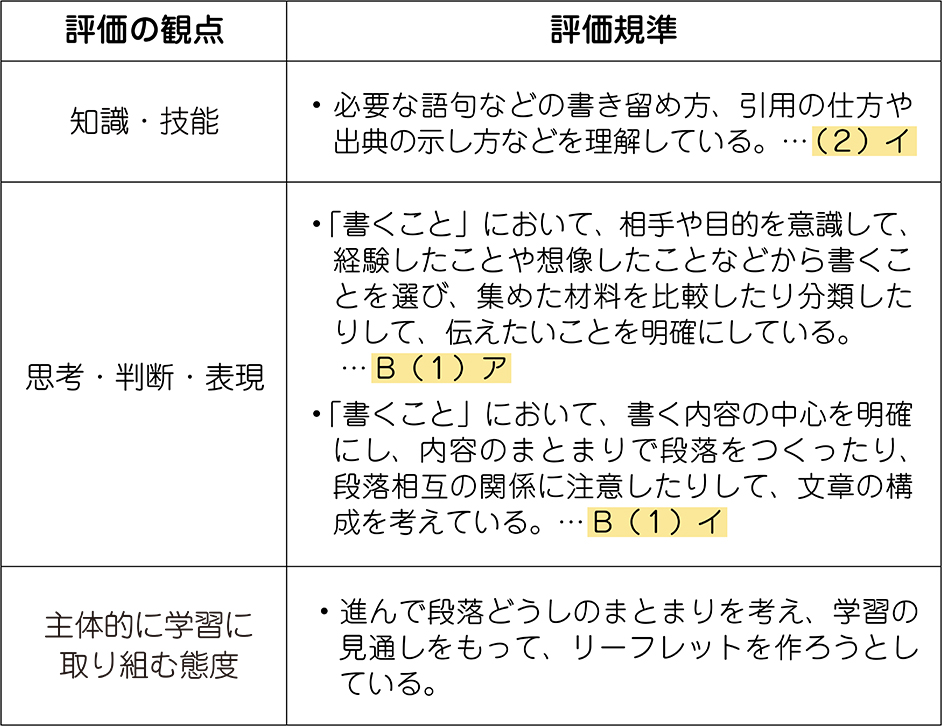

1. 単元で身に付けたい資質・能力

本単元では、自分のお気に入りの生き物について調べて分かったことをリーフレットにまとめる活動を通して、書く内容の中心を明確にし、内容のまとまりで段落をつくったり、段落相互の関係に注意したりして、文章の構成を考えられるようにしていきます。

また、必要な語句の書き留め方、引用の仕方や出典の仕方などを理解することを目指します。

2. 単元の評価規準

3. 言語活動とその特徴

本単元では、お気に入りの生き物について調べて分かったことを各自でリーフレットにまとめ、それらを集めてクラスの「生き物図かん」を作ることを言語活動として位置付けました。

まず留意しておかなければならないのは、本単元における目標は、生き物博士になることや、見栄えのよいリーフレットを作成することではありません。自分のお気に入りの生き物について調べていく営みの中で、書く内容の中心を明確にし、内容のまとまりで段落をつくったり、段落相互の関係に注意したりして、文章の構成を考えられるようにすることが本単元での目標であることを指導者が自覚しておくことが重要です。

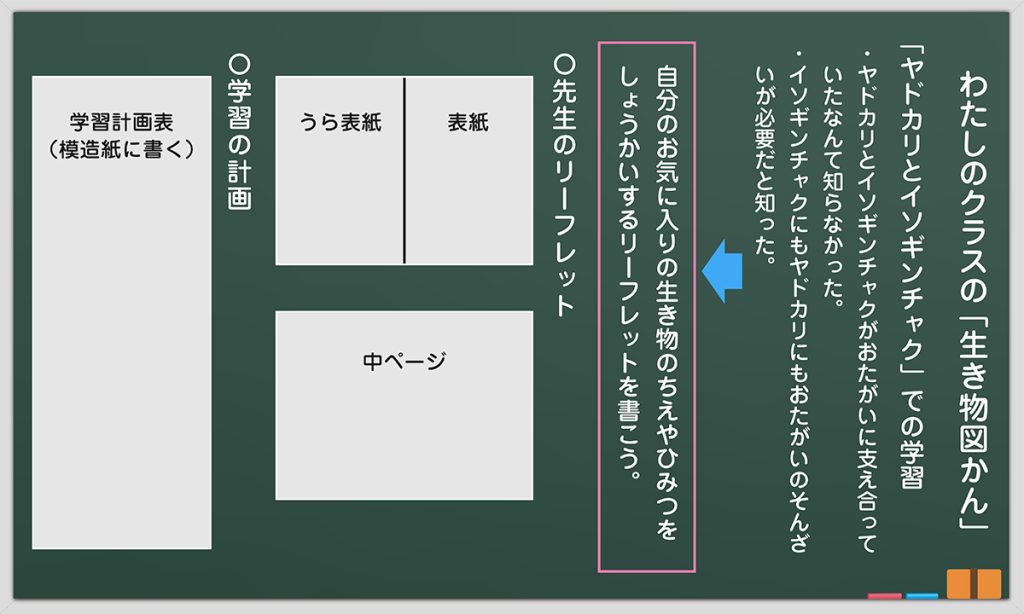

なお、リーフレットには、「表紙」「中ページ」「裏表紙」があります。読み手を意識しながら、どのページにどんな内容を書くかを考えることも構成意識を働かせる大切な学習場面となります。

とはいえ、伝えたい内容がないところでは、文章の構成を主体的に検討することはできませんから、「どの生き物を紹介するのか」「生き物のどのような知恵や秘密を紹介するのか」という題材の設定や情報の収集にも時間を十分に確保したいものです。

生き物について調べたことを発信したいという思いを高める上では、直前に学習した「ヤドカリとイソギンチャク」の学習を思い起こさせることも効果的です。

4. 指導のアイデア

(1)書く学習を通した情報活用能力の育成

本単元では、各自でお気に入りの生き物の知恵や秘密を本やインターネットを使って調べていきます。その際、「じょうほうカード」を活用し、必要な情報を取り出す方法を学びます。

また、「引用」のルールを守って記述したり、「出典」を明記したりすることにも取り組みます。令和6年度版の東京書籍の教科書は、「じょうほうのとびら」のページが設けられ、前後の単元をつなぎながら情報の扱い方を端的に学べるように作られています。今回の単元でも、直前の「じょうほうのとびら」で学習した「引用」「出典」を、実際に文章を書く活動の中で生かすことにより、確かな情報活用能力として身に付けられるようにしています。

(2)書くプロセスに友達との対話を取り入れる

書くことにおける対話は、書き上がったものを読み合う際に行われるだけではありません。むしろ、情報収集・構成・推敲などの様々な場面で、必要に応じて対話を取り入れることが有効です。

本単元では、調べたい疑問を集める際、組み立てメモを確認する際、完成前の作品を読み合う際(パワーアップタイム)に対話を取り入れています。ただし、これらのほとんどは、友達に相談してもよいし、一人で取り組んでもよいという柔軟性をもたせています。

実際には相談しなかった子も、必要とあらば相談できる仲間が横にいることで、安心して個人学習に取り組めることでしょう。

(3)自分に合った方法を選択する

上記の友達に相談するか否かの選択だけでなく、本単元では、自分に合った学び方を選べるような場面をちりばめています。

例えば、お気に入りの生き物について調べる際には、図書資料だけでなく、インターネットでも調べられるようにしています。子供たちの好みが異なるからというよりは、どちらの調べ方にもメリットとデメリットがあるからです。実際、情報の信頼性については子供たちにも意識させる指導をしています。

また、リーフレットへの記述の際には、三つのコースを設定しています。

三つのコースとは、①即本番、②下書きして清書、③ナビ付きの下書きから清書、の3択の取り組み方です。子供たちは必要感に応じて、各自でコースを判断していきます。すなわち、無用な補助輪は付けないということです。

優劣ではなく、自分に合った学びが大事だという意識を共有した学級において、こういった自己選択の機会はとても有効な手立てとなります。

5. 単元の展開(9時間扱い)

単元名:「生き物図かん」を書こう

【主な学習活動】

・第一次(1時)

① 目的を確認し、学習の見通しをもつ。

・第二次(2時、3時、4時、5時、6時、7時)

② 自分のお気に入りの生き物を決め、気になることや知りたいことを書き出す。

③④ 本やインターネット等で調べ、カードに情報を取り出す。引用の仕方や出典の示し方を確認する。

⑤ お気に入りの生き物の知恵や秘密が伝わるように、リーフレットの構成を考える。

⑥⑦ 集めた情報や、考えた構成をもとにリーフレットを記述する。

・第三次(8時、9時)

⑧ 友達と読み合い、感想を伝え合う。

⑨ 単元を振り返る。

6. 全時間の板書例・ワークシート例・端末活用例と指導アイデア

● 学習への意欲を高め、見通しをもつ

本単元では、見栄えのよいリーフレットを記述することが目的ではありません。自分のお気に入りの生き物について調べていく営みの中で、書く内容の中心を明確にし、内容のまとまりで段落をつくったり、段落相互の関係に注意したりして、文章の構成を考えられるようにすることが主たる目標です。

児童が段落や文章構成を工夫しようと思えるようにするには、まず伝えたい内容と思いをどの子ももっていることが大切です。

1時間目の導入では、本単元の「生き物のちえやひみつ」を伝えることへの意欲を高めるために、前時までに学習してきた「ヤドカリとイソギンチャク」での経験を思い起こしました。「ヤドカリとイソギンチャク」で新たな知識を得た喜びの経験が、自分たちで調べて発信することへの原動力となると考えたからです。

「ヤドカリとイソギンチャク」を初めて読んだ時、どんなことを思いましたか。

ヤドカリとイソギンチャクがお互いに支え合っていたなんて知らなかったので、驚きました。

確かに! イソギンチャクにもヤドカリにもお互いの存在が必要だっていうのが、すごいなぁと思いました。

そうでしたね。でも、こういう知恵や秘密がある生き物って、ヤドカリとイソギンチャクだけなのかな。

他の生き物にもあると思います。

いろいろな生き物の知恵や秘密を調べてみたいですね。そして、調べたことを、こんなリーフレットにして紹介し合いませんか。(教師作のリーフレットを提示する)

楽しそう! わたしはネコが好きだから、ネコの秘密を調べて伝えたいな。

みんなのものをまとめたら、図鑑になりそうだね。

この時点では、単元の言語活動への意欲を高めることが目的ですので、教師作のリーフレットの構成を確かめる必要はありません。リーフレットは、1枚の紙を折る等して冊子にした形式であることを知らせておくとよいでしょう。(教師のリーフレットは、両面が見やすいようカラーコピーするなどして2部用意しておくと便利です)

その後、単元の学習計画を立てます。第二次の6時間にしぼって計画することにしてもよいでしょう。これまでの調べ学習を想起させながら、「調べる」「組み立てを考える」「書く」の過程があることを確かめておくと、子供たちと計画を立てやすくなります。

なお、下書きをしてから用紙に清書するか、最初から用紙に書くかは、それぞれが選ぶということでよいと考えます。

リーフレットを作るには、どのように学習を進めますか。

まずは何の生き物にするかを決める必要があると思います。

知りたいことを考えてから、調べた方がいいよね。前に、問いをつくってから調べたことがあったね。

次に、調べる時間をとったらいいと思います。

図書館の図鑑が使えそうだね。端末で資料を探すのもよさそう。

調べ終わったらどうしますか。すぐにリーフレットに書けそうですか。

読む人に分かりやすく伝えられるように、組み立てを工夫したいです。

リーフレットだから、どのページに何を書くかも考える必要があるよね。

ぼくは一度下書きしてから清書したいな。

わたしは組み立て表ができていれば、直接リーフレットに書くのでもいいかな。

では、下書きをするか最初からリーフレットに書くかは、選べるように計画しておきましょうか。

イラスト/横井智美

令和6年度からの国語科新教材を使った授業アイデア、続々公開中です!