【校内研アップデート#06】常識にとらわれない!新時代の研修をつくるポイントとは

従来の固定観念を覆す新しい校内研究会「北フェス」で話題となった埼玉県公立小学校の花岡隼佑先生が、教師全員が笑顔になれる楽しい校内研のあり方を提案します。フラットな対話と自発的な参加を重視した実践的なアイデアを、若手からベテランまですべての教師向けに分かりやすく解説します。

執筆/埼玉県公立小学校教諭・花岡隼佑

目次

常識にとらわれない!新時代の研修のかたち

埼玉県の公立小学校に勤務している花岡隼佑(はなおか・しゅんすけ)です。

さて、連載最終回となった今回のテーマは、「常識にとらわれない! 新時代の研修のかたち」です。

【Before】従来のオーソドックスな研修スタイル

第4回の記事でも述べましたが、これまでの学校現場では「研修」と聞くと……

✔ 一人が前に出て話をする

✔ その他は椅子に座って話を聞く

✔ どこか堅苦しく、息を呑むような雰囲気

このような場を想像することが多かったように感じます。実りある研修が行われてきた一方で、どこかモヤモヤした気持ちをもっていた方も多いのではないでしょうか。

今回はもう少しこのモヤモヤの解像度をあげてみたいと思います。

① 一律一斉型へのモヤモヤ

全国どこの学校でも個別最適な学びへの授業転換が求められているのは、周知のとおりです。また、最近ではその最たる例として自由進度学習といった実践も頻繁に取り上げられるようになりました。

「児童の特性を尊重し、一人ひとりの成長段階に即した学びを進めていこう!」

具体的な実践への賛否はさておき、この願いに対して反対する方はそう多くはないはずです。

……でも。教員向けの研修って、いまだに一律一斉型の研修が多いような気がします。

大人の学びだって、子供と同じように一人ひとりの段階に応じた学びにしていく必要があると思いませんか?

例えば、ICTに関する研修。職員室を見渡すと、毎日様々なアプリを使いこなして授業を行っている先生もいれば、「文書作成さえできれば十分です」という先生だっています。このような実態にもかかわらず、全員が同じ内容を同じペースで学ぶってなかなか窮屈ですよね。

仮に、担任をしているクラスにこのような学力差が見られたら、どこかでレベル別の活動を取り入れたり、個別指導の時間を確保したりするのではないでしょうか。

モヤモヤポイント①「一律一斉型の研修へのモヤモヤ」です。

② 本当に学びたい研修がなかなかやってこないことへのモヤモヤ

研修とは、基本的に「この日のこの時間は、こんな研修だよ!」という指示が上から降ってきます。もちろんこういったもの全てを批判するつもりはありませんが、校内で内容が決められる研修であれば、自分が本当に学びたいことが学べる研修、自分の興味に即した研修があったっていいのではと思っています。

例えば、クラス作りに悩んでいる先生ならば、ベテランの先生がもっている秘伝のノウハウを伝授してもらう「学級経営研修」。

書写の授業に困っているのであれば、美文字のコツを教えてもらう「書写研修」。

もちろん本を読むという手もありますが、せっかくならば同じ学校で働く身近な先生から直接話を聞けた方が質問もできますし、実り多い時間になりそうですよね。

モヤモヤポイント②「本当に学びたい研修がなかなかやってこないことへのモヤモヤ」です。

③ 同期型研修へのモヤモヤ

研修と言えば、「みんなが同じ時間・同じ場所に集まって、同じ内容を学ぶ」というスタイルが“テンプレ”です。しかし、抱えている仕事量や家庭の事情、心のゆとりや知りたいことは、まさに人それぞれ。

どんな状況にある先生でも、気軽に新しい情報へとアクセスできる研修があれば……。

みんなが同じ時間に同じ場所へ集まって、同じものを学ばなければならないという常識を一度ポイっとしてみると、新しい研修の形が見つかるかもしれません。

モヤモヤポイント③「同期型研修へのモヤモヤ」です。

【After】常識にとらわれない新時代の研修のかたち!

本校で取り組んでいる2つの新たな研修についてご紹介していきます。一度、研修にまとわりついている「こうでなければならない」「こうであることが普通」という常識をポイッとして読み進めていただけますとうれしいです。

①くつろぎながら学ぶ場〜カフェ形式の“この指とまれ型”研修〜

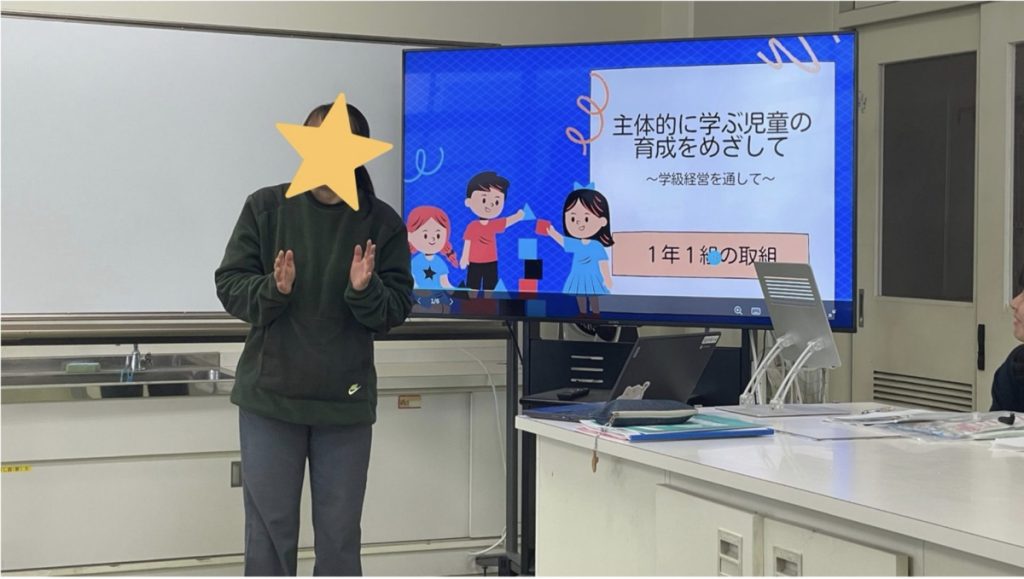

これは、今年度実際に本校で開催した研修の様子です。ひとつは、4月当初に行った「学級経営研修」。

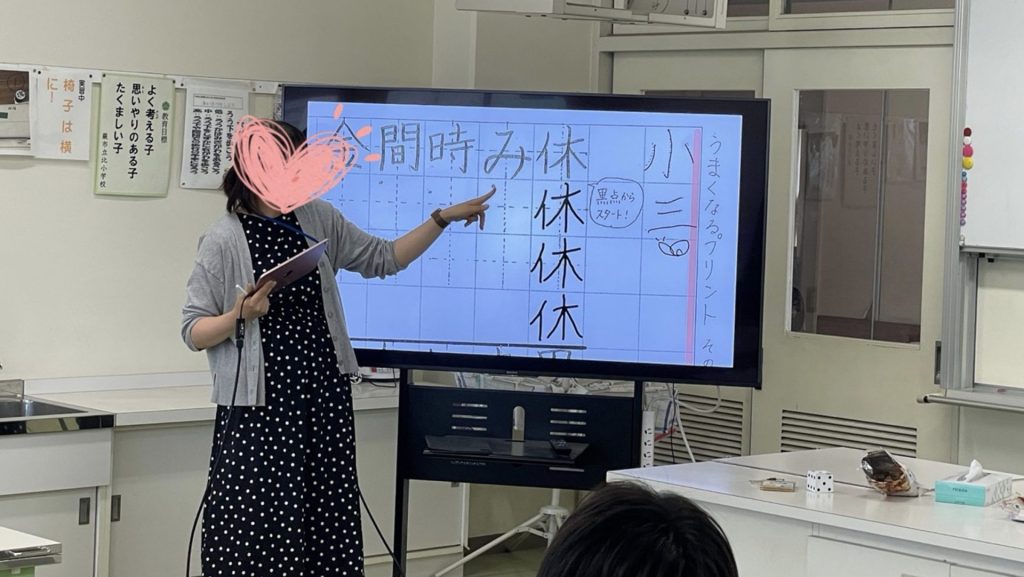

そしてもうひとつは、硬筆の時期に行った「書写研修」です。

実はこの研修、全職員が参加しているわけではありません。本校では、全員参加のいわゆる「全体研修」とは別に、希望者だけで行う“この指とまれ型”の研修を行っております。その名も、「北カフェ」。名のごとく、会場にはリラックスしたカフェミュージックが流れ、参加者はお茶とお菓子を片手に和やかな空気の中で行われます(※)。

本校では、放課後の時間に設定されている休憩時間に不定期で開催しています。日々忙しい中で仕事をしている先生たちが、少しでもくつろぎながら知りたい情報へアクセスできるように、職員の声に応じてその都度内容を決めています。

そして、最も大切にしているのは、必ず職員の中から講師を出すということです。実はこの取組、本来の目的とは別の「ウラ目的」があります。

それは、「職員の長所を知り、同僚性を高めるため」です。

子供たちもそうですが、クラスの友達に「漢字が得意」とか「運動が上手」といった自分の長所を知ってもらい、認めてもらえると、本人がとても喜びを感じます。これは大人も同じ。先生たちが持っている一人ひとりの強みをシェアし、存分に生かしてもらう場として機能させています。

バックナンバーには、「生け花教室」「お茶教室」「室内レク研修」「クリスマスリース作り」などがあります。一見、「それは何の授業に生かされるの?」というものもありますが、気にしません(笑)。なぜなら、北カフェの目的の半分は、「同僚性を高めること」だからです。

くつろぎながら学ぶことができ、なおかつやればやるだけ同僚性も高まっていくオススメの新研修です。

※カフェ形式の研修の詳細は、前回の記事『【校内研アップデート#04】BGMあり! ◯◯あり!? 笑顔あふれるワイワイ研修』をお読みください。

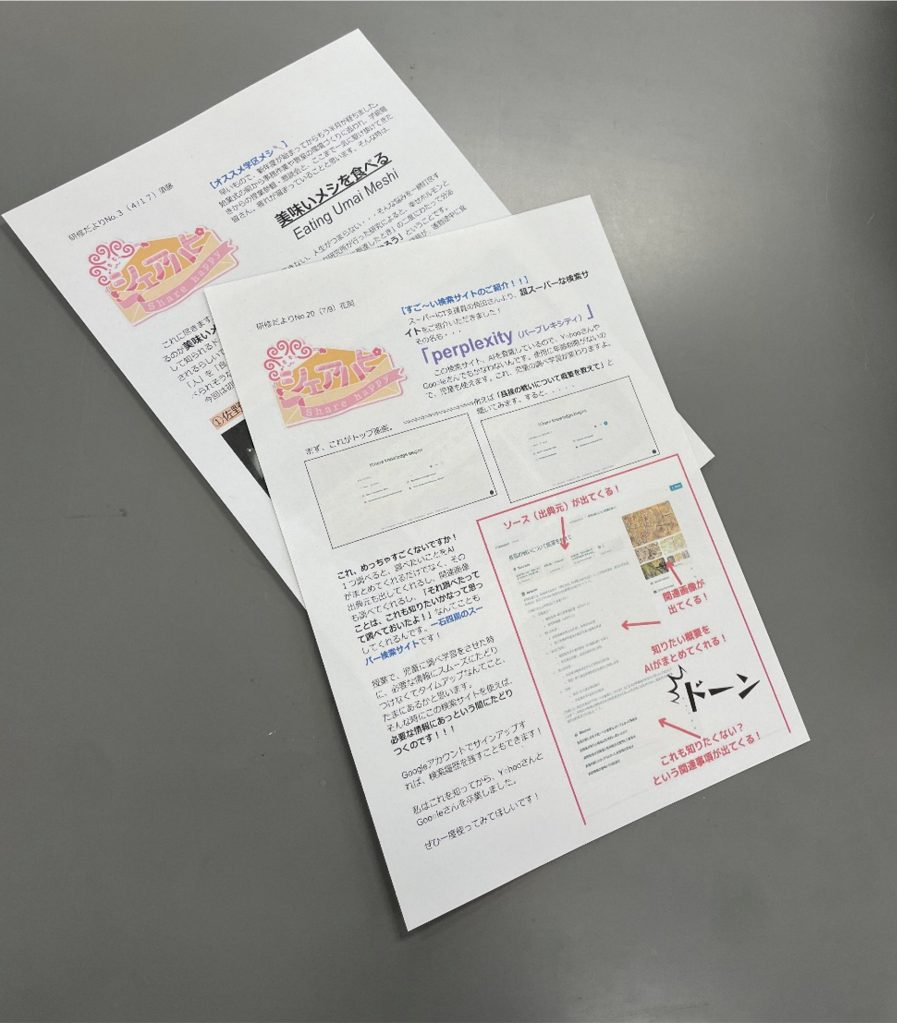

②スキマ時間にササッと情報へアクセス 〜研修だより〜

本校では、不定期で研修だより「シェアハピ」を発行しています。内容は、「時短テクニック」「オススメ本」「逆上がりのコツ」など多岐にわたります。そして、これまた「何の授業に生かされるの?」というようなテーマのものも発行されますが、これはこれで大好評です(「オススメ学区飯」「あなたの知らない土偶の世界」など)。

そもそも、この取組は「スキマ時間に耳寄り情報を素早くゲットしたい!」という願いをかなえるために始めたものです。先生方の忙しさを前提とし、スマートフォンのプッシュ通知のように好きなタイミングでササッとお得な情報へアクセスできる。そんな新しい研究の形を模索していたときに始めました。

先生の中には、全てをファイリングして大切に保管していたり、教室へ持っていって授業に直接還元したりしている方もいます。

いつ、誰が、何について書いてもOK。

文体だって気にしなくてOK。

印刷して全員の机上へ配付するだけ。

シンプルですが、続けていくと職員室に情報共有の文化が根付き、自然と風通しの良い職場につながります。

手法よりも体質を変えることが大切

これまで全6回の記事を通して、新しい研究・研修について提案してきました。

最近、SNSを見ていると「指導案いらない」「研究授業やりたくない」「協議会きらい、もっと言うと、校内研究なんてなくなればいい」といったネガティブな発信をよく目にします。きっと、従来の校内研について様々な思いを抱いており、それが耐えきれずにあふれだしてしまったのだと思います。

私たちも、初めはこれまでの校内研のあり方に一石を投じたいという思いで改革をスタートしました。本校では4年ほど続けていますが、今振り返ると、これらの改革には一定の成果を感じています。

一方で、私たちがずっと大切にしてきた思いがあります。それは、「手法を変えること」ではなく「体質を変えること」が大切だということです。

「指導案を書くこと」がいけなかったのではありません。「指導案を何回も書き直すことで、授業者の思いが消えてしまう行き過ぎた体質」がいけなかったのです。

「研究授業を行うこと」がいけなかったのではありません。「子供のために行うはずだった授業が、いつしか大人のために変わっていた体質」がいけなかったのです。

「協議会を開催すること」がいけなかったのではありません。「子供たちの学びを振り返る場ではなく、教師の授業力を査定するような息苦しい場となっていた体質」がいけなかったのです。

「校内研究」がいらないのではありません。「教員一人ひとりの願いに耳を傾けず、時間と労力を度外視し、トップダウンでビルドにビルドを重ねていた研究の体質」がいけなかったのです。

体質が変われば、これまで行われてきたことだって納得感の生まれる仕事に変わるはずです。

本校の研究キャッチフレーズは、「教師のHappyが、児童のSmileに」です。

まずは、我々教員から校内研究という場が待ち遠しいものになるように体質を改善していきましょう。そして、それは巡り巡って児童の笑顔につながります。

これまでにご紹介してきたマインドセット、具体、理念が、皆さんの学校での研究・研修に少しでもお役に立てれば幸いです。

最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。

花岡隼佑(はなおか・しゅんすけ)

埼玉県公立小学校教諭。1989年、長野県生まれ。埼玉大学大学院教育学研究科を卒業。現在は蕨市立北小学校に勤務。校内では、研究担当として新たな校内研究の形を推進するとともに、学力向上推進担当としてICTや生成AIの普及に努める。教育コミュニティ「EDUBASE」のクルー。共著に『ごく普通の公立小学校が、校内研究の常識を変えてみた』(明治図書出版)がある。

花岡隼佑先生の連載「教師みんなが笑顔になる!校内研アップデート」これまでの記事はこちら↓

●教師みんなが笑顔になる!校内研アップデート#01|校内研を体質改善する2つのポイント

●教師みんなが笑顔になる!校内研アップデート#02|校内研究を自分事に変える「グループ研究」のすすめ

●教師みんなが笑顔になる!校内研アップデート#03|まずは実践!試行錯誤から仮説を生み出す「仮説生成型」研究のすすめ

●教師みんなが笑顔になる!校内研アップデート#04|BGMあり! ◯◯あり!? 笑顔あふれるワイワイ研修

●教師みんなが笑顔になる!校内研アップデート#05|もっと気軽に! 時間と労力をかけずにできる「研究授業」のすすめ