子どもが“お気に入りの一冊”を薦める「読書推せん文コンクール」の魅力とは【PR】

ICT教育が進む中だからこそ同時に大切にしたいのが読書の習慣。子どもたちに本を読む喜びを伝え、本を手に取る機会をつくりたい――そんな想いからスタートしたのが小中学生対象の「お気に入りの一冊をあなたへ 読書推せん文コンクール」(主催:博報堂教育財団)です。参加しやすく教育上多くのメリットがあると評判を呼び、毎年参加校が増えているこのコンクールの人気の理由について、主催団体の常務理事にお話を伺いました。

提供/博報堂教育財団

あわせて読みたい:「読書推せん文コンクール」選考で重視したいポイントとは

お話を伺った人:公益財団法人 博報堂教育財団

常務理事 中馬淳さん

1985年博報堂入社。PR局、研究開発局、経営企画局、人材開発戦略局長を経て、2021年より現職。博報堂では企業内大学である「博報堂大学」の運営など、人材開発を牽引してきた。

目次

すでに多数の学校が参加! “読書推せん文コンクール”の誕生秘話

――「読書推せん文コンクール」を始めたきっかけを教えてください。

私たち博報堂教育財団は、教育を支援したいという想いで長年活動をしてきました。今、小学校教育ではICT活用が進んでいて、もちろんそれは時代に即した必要なものなのですが、それと同時に本の手触りを感じ、本というものに親しむ機会も続いてくれるといいなと、考えておりました。

子どもの読書について「読む機会が減っている」「コミュニケーション力が落ちている」というようなデータもあり、また書店も減っているような状況下ではありますが、そんな中で、子どもたちに本を手に取って楽しんでもらう機会を増やしたいとの願いが、このコンクールの開催理由となりました。

そのためにはどうしたらいいのだろうと考え、「人に自分のお気に入りの本を薦める」というコンセプトでやろうということになったのです。

――そもそも広告会社である博報堂が、なぜ教育財団を設立したのでしょうか?

1895年に創業した博報堂の最初の業務が、教育雑誌の広告の取次だったんですね。創業者の瀨木博尚は、富山県で青少年育成に熱心に取り組むなど、教育に対する強い情熱を持っていました。その影響もあり、博報堂が創業75周年を迎えたとき、教育を支える文化を引き継ぐ形で、当財団を設立したのです。

当財団の主な活動は、小中学校の教育活動を支援する「博報賞」、教育研究者や実践者への助成、学校の先生をめざす学生への奨学金給付などで、これらは永続的に続けています。また、広告会社ならではの視点を生かし、ことばや日本語に関する教育支援を重点分野の1つとして、特別支援教育や国語教育などのテーマで活動を展開してきました。

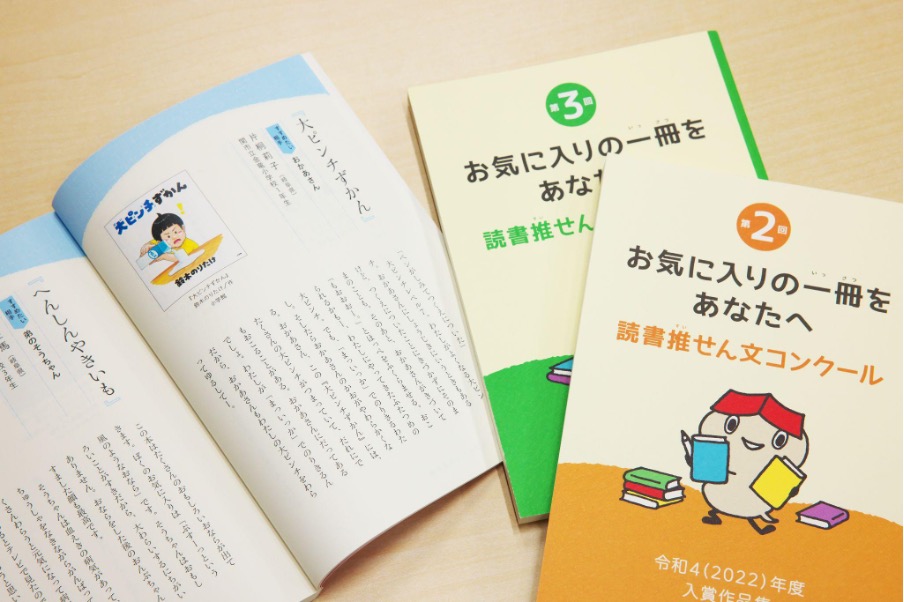

中でもこの「読書推せん文コンクール」は、2020年の財団設立50周年を機に、新たな取り組みとして始まりました。今年で5回目を迎えます。これは、子どもたちに読書の機会を提供するとともに、自分の気持ちを言葉で伝える力を育むことを目的としています。

このコンクールで、子どもたちに読書の機会を提供するとともに、自分の気持ちを言葉で伝える力を育んでいただけたらうれしいな♪

――コンクールキャラクター:もちぽん

人気の秘密は参加ハードルの低さ!「全校で参加できる」と先生からの声

――「読書推せん文コンクール」のコンセプトと、初年度から多くの応募があった要因について教えてください。

当コンクールのコンセプトは、ただ本を読むだけでなく、「誰かにこの本を薦めたいという、自分の思いを相手に伝え、それを作文にする」ということです。 しかも250~300字という、比較的短い推薦文で思いを伝えるのがコンセプトとなります。

本コンクールの目的は、この2つです。

- 1 本を読むきっかけの提供

- 2 自分の思いを言葉で伝える力の育成

実は当初1回のみの開催予定だったのですが、初年度に2万9,182人ものご応募があり、「読書推せん文」というコンセプトが面白いと評価をいただいたので、これは継続しようということになりました。コロナ禍を経て、2022年度から毎年開催しようと決めて、2024年度で4回目が終わったところです。

250〜300字という短めの作文ということで、子どもたちにとっても参加のハードルが低く、誰もが気軽に参加できるのもよかったようです。参加された学校の先生からは、「この文字数だったら、学年や、得意か不得意かに関係なく、みんなで取り組める」との声をいただいています。そのため、学校単位でのご参加も多いんです。

カテゴリーとしては、小1〜3、小4〜6、中学生と3つに分けていますが、カテゴリーに関係なく良い作品を100作品ほどを目処に入賞とさせていただいております。順位は決めておらず、みなさん同じように入賞です。

書くポイントは「どの本を」「誰に」「どういう思いで伝えるか」の三角形

――”特定の個人”である誰かに宛てて推薦文を書くという、ある意味手紙のようなコンセプトが特徴的ですね。

そこは私たちのこだわりです。「どの本を」「誰に」「どういう思いで伝えるか」というその三角形が、このコンクールの個性だと、私はお伝えしております。「どの本」というのは比較的思いつきやすいのかもしれないですけれども、「誰に」というのは結構難しいと言いますか、そこがポイントかなと思っています。

家族でも友だちでも、トランプ大統領でも大谷翔平選手でも、もちろん誰でもOKです。例えば織田信長など歴史上の人物や、過去の苦しかったときの自分や、親になった未来の自分に向けて、もしくは、自分に子どもが生まれたら自分の子どもに読ませたい、などでもいいのです。

とにかく、すすめたい相手を明確に意識していただきたいと思います。そして、その相手に手紙を書くように書いていただく。そこが一般的な読書感想文との違いとなります。ここはぜひ、先生方からのご指導にも生かしていただきたいポイントです。

選ぶ本も自由です。小説だけでなく、マンガでも、絵本でも、写真集でも、中には図鑑を選ぶ人もいます。本当に自由に選んでください。先生方からは、「この子がこんな本を選ぶなんて驚いた」という声もいただいています。どんな本を選ぶかによって、子どもたちひとりひとりの「個性」が浮かび上がってくるところも、子ども理解という点で面白いところだと思います。

2024年度(第4回)の入賞作はこちらからご覧いただけます

https://www.hakuhodofoundation.or.jp/okiniiri/winners/

いちばんの人気の秘密は、文字数の少なさと、選ぶ本の自由さ。これなら学年を問わず作文が苦手な子も参加できるね! 読書感想文とは違って、「誰かに」伝えるのがポイントだよ。――コンクールキャラクター:もちぽん

以上、今回は「読書推せん文コンクール」のコンセプトと好評の理由について、主催団体である博報堂教育財団の中馬常務理事にお話を伺いました。小学生でも全校で参加できるこのコンクールは、今年も4月から応募資料の配布が開始されるので、ご関心ある先生方はぜひご参加ご検討ください。

コンクールの詳細情報は公式サイトでご確認ください

↓↓↓

リンク先:https://www.hakuhodofoundation.or.jp/okiniiri/#top

次の記事では、実際の「読書推薦文」の作品例や、どんな作品が求められているのか、どのように選ばれるのか、といったポイントについてさらに詳しくご紹介します。ぜひあわせてお読みください。

次の記事:「読書推せん文コンクール」選考で重視したいポイントとは

取材・文/田口まさ美(Starflower inc.)