小4算数「直方体と立方体」指導アイデア《直方体の辺と辺の垂直、平行の関係や、面と辺の垂直、平行の関係を理解する》

執筆/東京都目黒区立八雲小学校教諭・菊地めぐみ

監修/文部科学省教科調査官・笠井健一、東京学芸大学玉川大学非常勤講師・長谷豊

目次

単元の展開

第1時 身の回りの箱の形に関心をもち、既習の平面図形を基に直方体や立方体、立体の意味について理解する。

▼

第2時 構成要素に着目して、直方体や立方体の特徴、性質を理解する。

▼

第3・4時 辺の長さや面のつながりなどに着目して、直方体、立方体の展開図をかき、直方体や立方体の特徴を説明する。

▼

第5時 直方体の面と面の垂直、平行の関係を理解する。

▼

第6時(本時)直方体の辺と辺の垂直、平行の関係や、面と辺の垂直、平行の関係を理解する。

▼

第7時 直方体、立方体の見取図をかく。

▼

第8時 平面上や空間にある点や位置の表し方について理解する。

▼

第9時 学習内容を確認し、数学的な見方・考え方をふり返る。

本時のねらい

直方体の辺と辺の垂直、平行の関係や面と辺の垂直、平行の関係が分かる。

評価規準

・直方体の辺同士の垂直や平行、面と辺の垂直や平行について理解している。(知識・技能)

・身の回りから面や辺の垂直や平行の関係を見付ける活動を通して、面や辺の垂直や平行の関係について生活とのつながりを考えている。(主体的に学習に取り組む態度)

本時の展開

※前時までの直方体の面と面の垂直、平行を調べた学習をふり返り、本時の課題につなげる。

昨日は面と面の関係について学習しましたね。

隣合う面が垂直、向かい合う面が平行になっていました。

長方形の辺同士の関係と似ていました。

直方体にも辺がありますね。今日は、辺と辺の関係を調べていきましょう。

直方体の辺と辺の交わり方や並び方を調べよう。

まず、辺と辺の関係を調べていきましょう。どの辺のことを言っているか、みんなが分かるようにしたいですね。昨日、面を調べたときにはどうしましたか。

昨日は、面にアのように名前をつけました。

長方形では、頂点に記号をふって辺ABなどと言っていたから、頂点に記号をつけるといいと思います。

立体になっても、頂点に記号をふって辺のことを説明すると分かりやすいですね。この図と同じように、手元の直方体の頂点の近くにシールを貼って、頂点が分かるようにしましょう。

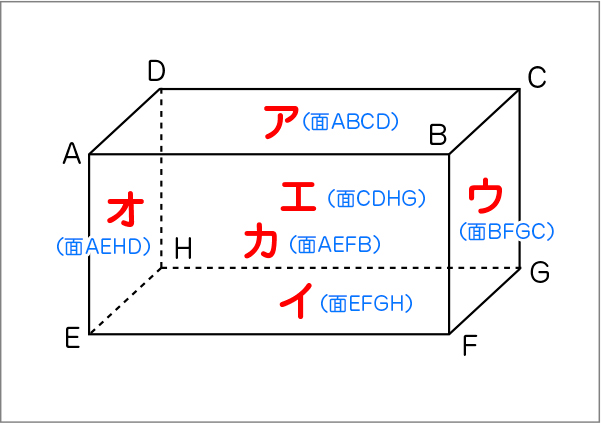

<見取り図>

図はノートに貼りましょう。図や立体を基に、辺ABと垂直に交わっている辺と平行な関係にある辺を見付けて、ノートに書きましょう。

見通し

垂直に交わる辺は、どうやって探せばよいですか。

辺と辺でできる角が直角かどうか、三角定規で調べると分かります。

平行に並んでいる辺は、どうやって探せばよいですか。

向かい合っている辺がヒントになりそうです。1つの辺に垂直な2つの辺が平行です。

それぞれ見付けたあとは、見付けるときに気を付けたことや気付いたこともノートに書きましょう。

自力解決の様子

※自力解決の様子から子供たちの状況を評価する。今、調べているのが垂直なのか平行なのか、目的を明確にして活動できるように声をかける。

A つまずいている子

・垂直に交わる辺を4つ見付けられていない。

・平行な辺を3つ見付けられていない。

B 素朴に解いている子

・垂直に交わる辺を4つ見付けることができている。

・平行な辺を3つ見付けることができている。

C ねらい通り解いている子

・垂直に交わる辺について、頂点A側に2本、頂点B側に2本あると捉えている。

・平行な辺について、「向かい合う辺である」「同じ長さになっている」など、特徴を見いだしている。

・平行な辺が4つずつ3組あることに気付いている。

学び合いの計画

・辺ABと垂直な辺について書き込む図と、辺ABと平行な辺について書き込む図を分ける。色も別の色で示すことによって、辺と辺の関係について視覚的にも整理できるようにする。

・見取図では、垂直の関係も図では直角になっていないところがあり、見取図で把握することに慣れない子供たちや位置や空間の認知が苦手な子供にとっては、把握しづらいところがある。色を分けて示したり、適宜立体に戻ったりしながら、辺と辺でできている角が直角になっていることを友達同士で説明するなどして確かめていく。

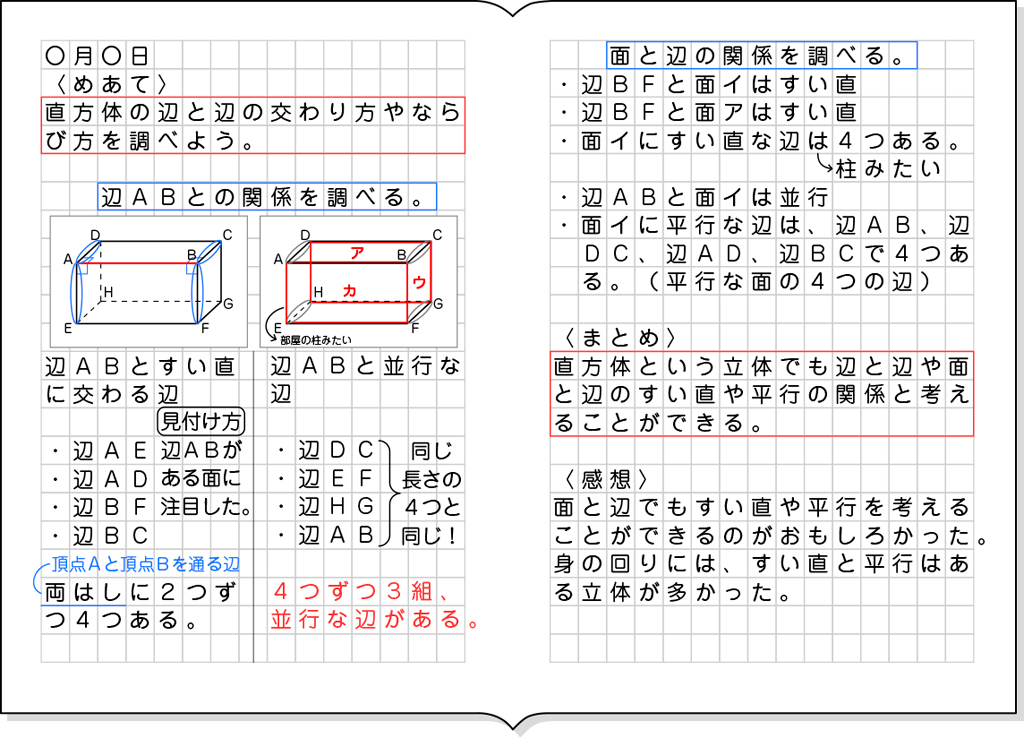

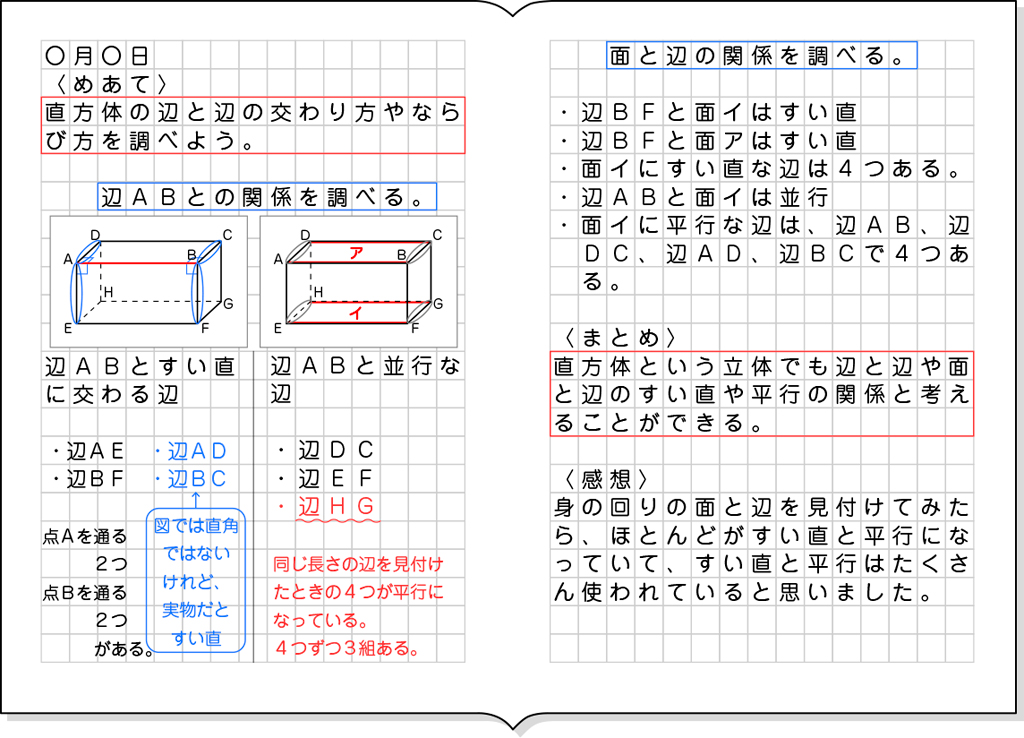

ノート例

B 素朴に解いている子

C ねらい通り解いている子

全体発表とそれぞれの考えの関連付け

辺ABと垂直な辺はどれですか。

イラスト/横井智美