小3理科「身の回りの生物(植物の成長と体のつくり)」指導アイデア

文部科学省教科調査官の監修のもと、小3理科「植物の成長と体のつくり」の板書例、教師の発問、想定される子どもの発言、1人1台端末活用のポイント等を示した授業実践例を紹介します。

執筆/福岡県北九州市立祝町小学校教諭・花田峻介

福岡県北九州市立八幡小学校主幹教諭・岡井隆太郎

監修/文部科学省教科調査官・有本淳

福岡県北九州市立大積小学校校長・古澤律子

福岡県北九州市立永犬丸西小学校教頭・黒川裕之

目次

単元目標

植物の成長の過程や体のつくりに着目して、複数の種類の植物の成長の過程や植物の体のつくりを比較しながら調べる活動を通して、それらについての理解を図り、観察、実験などに関する技能を身に付けるとともに、主に差異点や共通点を基に、問題を見いだす力や生物を愛護する態度、主体的に問題解決しようとする態度を養うことがねらいである。

評価規準

知識・技能

①植物の体は根、茎および葉からできていることを理解している。

②植物の育ち方には一定の順序があることを理解している。

③植物の育ち方について、器具や機器などを正しく扱いながら調べ、それらの過程や得られた結果をわかりやすく記録している。

思考・判断・表現

①植物の育ち方や植物の体のつくりについて、差異点や共通点を基に、問題を見いだし、表現するなどして問題解決している。

②植物の育ち方について、観察、実験などを行い、得られた結果を基に考察し、表現するなどして問題解決している。

主体的に学習に取り組む態度

①身の回りの生物についての事物・現象に進んで関わり、他者と関わりながら問題解決しようとしている。

②植物の育ち方や体のつくりについて学んだことを学習や生活に生かそうとしている。

評価計画

総時数 13時間

第1次 たねまき

1 いろいろな植物の種を見て、気づいたことを話し合う。

思考・判断・表現①

植物の育ち方や植物の体のつくりについて、差異点や共通点を基に、問題を見いだし、表現するなどして問題解決している。〈発言分析・記述分析〉

2 育てる植物を2つ決めて、種を観察する。

主体的に学習に取り組む態度①

身の回りの生物についての事物・現象に進んで関わり、他者と関わりながら問題解決しようとしている。〈行動観察・発言分析・記述分析〉

3~4 植物の育ち方を比べながら調べる。

知識・技能③

植物の育ち方について、器具や機器などを正しく扱いながら調べ、それらの過程や得られた結果をわかりやすく記録している。〈行動観察・記述分析〉

主体的に学習に取り組む態度①

身の回りの生物についての事物・現象に進んで関わり、他者と関わりながら問題解決しようとしている。〈行動観察・発言分析・記述分析〉

第2次 葉・くき・根

5~6 育ててきた植物の体のつくりを比べながら調べる。(授業の詳細)

思考・判断・表現①

植物の育ち方や植物の体のつくりについて、差異点や共通点を基に、問題を見いだし、表現するなどして問題解決している。〈発言分析・記述分析〉

知識・技能①

植物の体は根、茎および葉からできていることを理解している。〈発言分析・記述分析〉

第3次 葉がふえた頃

7 葉が増えた頃と植物の育ち方を比べながら調べる。

知識・技能③

植物の育ち方について、器具や機器などを正しく扱いながら調べ、それらの過程や得られた結果をわかりやすく記録している。〈行動観察・記述分析〉

第4次 花

8~9 花が咲いた植物の育ち方を比べながら調べる。

知識・技能③

植物の育ち方について、器具や機器などを正しく扱いながら調べ、それらの過程や得られた結果をわかりやすく記録している。〈行動観察・記述分析〉

第5次 花がさいた後

10 花が咲いた後の植物の育ち方を比べながら調べる。

知識・技能③

植物の育ち方について、器具や機器などを正しく扱いながら調べ、それらの過程や得られた結果をわかりやすく記録している。〈行動観察・記述分析〉

11~12 植物の育ち方の順序について、わかったことを発表する。

思考・判断・表現②

植物の育ち方について、観察、実験などを行い、得られた結果を基に考察し、表現するなどして問題解決している。〈発言分析・記述分析〉

13 「たしかめよう」、「学んだことを生かそう」、「ふり返ろう」を行う。

主体的に学習に取り組む態度②

植物の育ち方や体のつくりについて学んだことを学習や生活に生かそうとしている。〈行動観察・発言分析・記述分析〉

授業の詳細

第2次 葉・くき・根

5~6 育ててきた植物の体のつくりを比べながら調べる。

植物の葉が2~3枚になった頃、植物の発育を促すために間引きを行いましょう。茎が太くしっかりとしたものや、育ちの良いものを選び、株の間隔をとって間引くようにしましょう。その際、子どもから「かわいそう」などという発言が出ることもあります。教師から間引きの説明をしたり、間引いたものを別の場所へ植え替えたりするなどの配慮を行うようにしましょう。

植物の体のつくりについての差異点や共通点をもとに、問題を見いだし、表現できるとともに、植物の体は根、茎、および葉からできていることを理解できる。

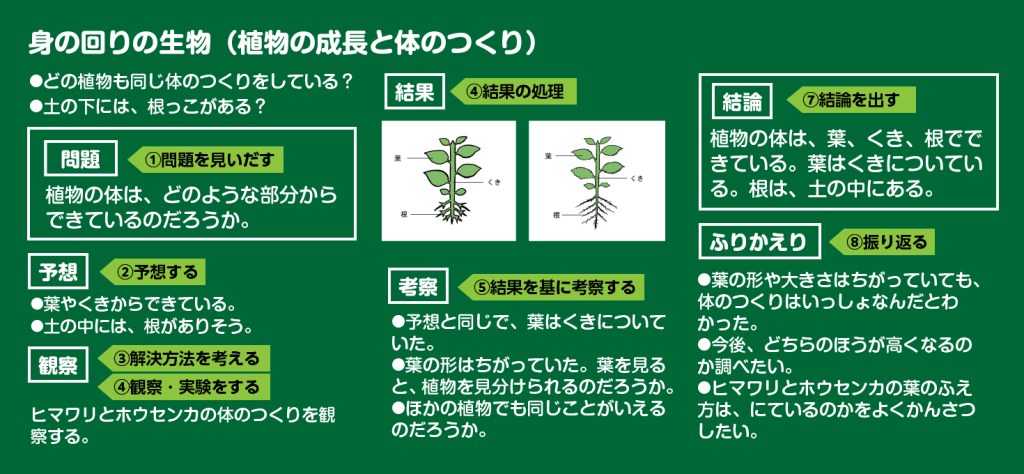

①問題を見いだす【自然事象との出合い】

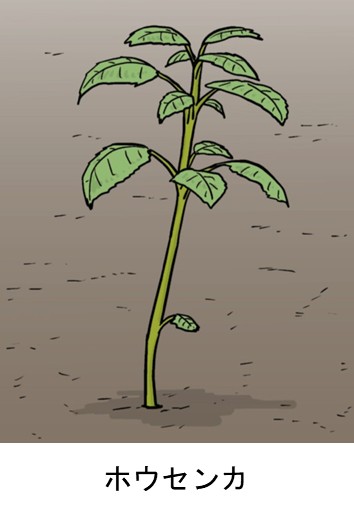

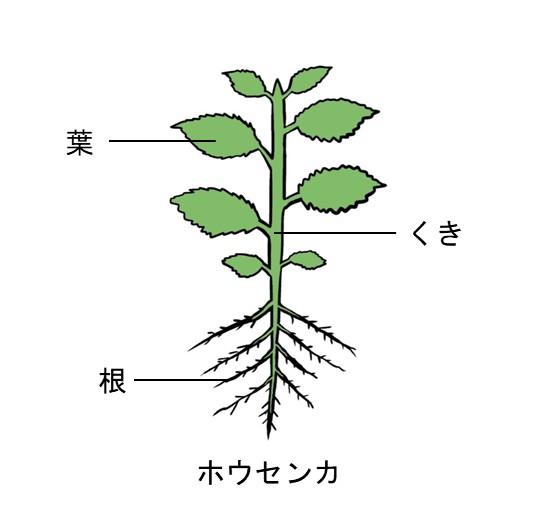

ヒマワリとホウセンカが育ってきたよ。

植物が成長する速度はそれぞれちがうため、変化に気が付いたときにはすぐに観察できるようにカードを準備しておきましょう。子どもが自由に観察できるように、観察カードはすぐ手に取れる場所に常備できるとよいでしょう。

見た目は全く同じでしょうか。土の中は?

葉や茎はどちらにでもあるね。

土の下には根があると思うよ。

調べていきたい問題をそれぞれで考え、学級で調べる問題を決めていきましょう。

植物の体は、どのような部分からできているのだろうか。

これまでの栽培経験などを基に、予想を立てられるようにしましょう。そのために、2年生までに育てた植物について、観察カードや写真、動画などの資料を使って振り返る時間を取ることで予想をたてやすくなるでしょう。

②予想する

2年生までに育てた植物のことを思い出して書けるとよいですね。

③解決方法を考える

観察する視点を確認しましょう。

①葉やほかの部分があるか。

②葉がどこについているか。

③土の中の部分はどうなっているのか。

という視点で観察できるようにします。

また、土の中の部分が観察できるように、あらかじめ牛乳パックに種をまいて育てておきましょう。取り出す際は土を水でそっと洗い流し、観察が終わったら素早く植え替え、水をたっぷり与えましょう。

問題を解決するために、植物の「何」を「どのように」観察すればよいのかを話し合います。

葉がどこについているかをよく観察してみよう。

土の中の見えない部分も観察するといいね。

④観察をする

ヒマワリとホウセンカを観察する。(安全指導)

【事前に確認した視点】

①葉やほかの部分があるか。

②葉がどこについているか。

③土の中の部分はどうなっているのか。

という視点で観察し、観察カードなどにまとめていけるようにしましょう。

また、教室で視点を確認しておいても、実物を目の前にすると子どもたちは実物から様々なことを感じ、気づきます。子どもたちが自分たちの感じるままに、じっくりと観察をする時間を取った後、改めて視点を確認するための声かけをするとよいでしょう。

ICT端末で撮影して記録として残しておくと、説明する際に活用できますが、諸感覚を使って、細かく観察するにはスケッチを中心に、撮影を合わせて行うとよいでしょう。撮影した写真は観察したときの自分の感覚を振り返ったり、観察の視点を再確認したりするなどの補助的な役割を果たします。

⑤結果の処理

ヒマワリとホウセンカを比べてみて、気づいたことをまとめましょう。

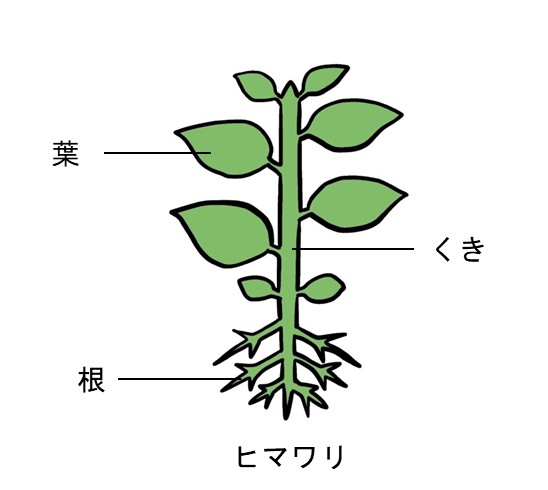

結果をまとめる際には、スケッチとともに対応する部分(葉・くき・根)を書きだすとよいでしょう。

⑥結果を基に考察する

予想と同じで、葉はくきについていたよ。

葉の形はちがっていたよ。葉を見ることで植物を見分けられるようになるのかな。

自分の予想と結果を比べたり、そこから考えられることや疑問を出し合ったりしましょう。

⑥結論を出す

植物の体は、葉、くき、根でできている。葉はくきについている。根は土の中にある。

黒板に結果をまとめる際、ホウセンカとヒマワリの体のつくりを図で表し、横に並べて視覚的に比較しやすくすることで、「どちらの植物も根、茎、根でできている」、「どちらの植物も葉が茎に付いている」という共通性に目を向けるようにしましょう。

⑦振り返る

葉の形や大きさはちがっていても、体のつくりはいっしょなのだとわかった。

この後、どちらのほうが高く育つのかな? 去年公園で見たヒマワリは…。

他の植物はどうなのかな?

他の植物はどうなのかな?

他の植物について説明することで、ヒマワリとホウセンカ以外のつる性植物などについて確認できることで深い学びにつながることや、「葉」「茎」「根」といった言葉を繰り返し使うことで、科学的な言葉を用いることができるようになります。

学習の最後に、今後の植物の育ち方について予想をします。どのように成長するか、見通しをもちながら世話することで変化に気がつくようにしましょう。また、単元全体のまとめをするときに、それぞれの植物を比較できるように、観察カードをまとめて保管しておく必要があります。クリアファイルに入れて掲示したり、厚紙に貼り蛇腹型にしてまとめたりするとよいでしょう。

安全指導

実験にあたっては、次のことを確実に指導するようにしましょう。

●虫めがねで太陽を直接見ないようにする。

●触ると刺さったり、かぶれたりする植物もいるため、注意を払って観察する。

●観察後の手洗い、消毒を徹底する。

その他のポイント

対象の細かいところに気づいたり、諸感覚を働かせて対象を見たりするという、観察の基本的な技能を養うことにも十分留意して指導しましょう。

イラスト/難波孝