【連載】令和型不登校の子どもたちに寄り添う トライアングル・アプローチ ♯6 進級のタイミングこそ、肩の力を抜いてかかわろう

近年の子どもたちと昭和型学校システムとのミスマッチを要因とした令和型不登校への対応を、三角形を組み合わせた模式図を用いて解説、提案する連載第6回。不登校・いじめ対応の第一人者が、今回も架空事例を基に具体的なアプローチについてアドバイスします。年度替わりの時期、教員がつい抱いてしまう「焦り」には注意が必要です。

執筆/千葉孝司(元・北海道公立中学校教諭)

目次

今回の相談事例

担任の先生からの「新年度から登校させたい」という相談(架空事例)です。

私は中学2年生の担任です。クラスのBさん(男子生徒)が、5月の連休明けから頭痛や腹痛といった体調不良で休み始め、三学期に入ってもまだ欠席が続いています。家庭訪問をすると、体調が良いときは本人に会って話をすることができます。「外出もせず、寝ていることが多い」と親は言っています。もうすぐ3年生になるので、このタイミングで何とか登校できるようになればと思っています。

何か良いきっかけをつくる方法はありますか。

(20代 男性O 中学校教諭)

不登校も楽ではない

欠席が続くBさんを進級のタイミングで登校させたいと願っているのですね。確かに新学期や新学年といったタイミングで、学校に復帰する生徒も少なくありません。

ただし、それは学校のタイミングと本人のタイミングが一致した場合であり、本人にかかるプレッシャーの大きさを十分に考慮する必要があります(第5回参照)。

本人のタイミングを考える際に知っておいてほしいことがあります。それは、多くの先生は誤解しているのですが、子どもにとって学校を休んでいる時間は、決して楽しい時間ではないということです。

「え、学校に行っていないんだから楽だし、好きなこともできるし、楽しいはずだ」。

そう思う人もいるでしょう。では、あなたが学校外の人にこう言われたらどう感じますか。

「学校の先生は、修学旅行で何度も観光地に行けて良いですね」。

ほとんどの先生は次のように反論するのではないでしょうか。

「プライベートなら良いけど、仕事で来ているし、子どもたちの心配もしなければならないし、苦労の方が多いんだよ」。

同じように不登校の子どもも「家にいるからいいな」と言われたら、心の中では次のように反論しているかもしれません。

「夏休みなら良いけれど、家にいても退屈だし、勉強に遅れるかもとか、みんなに置いていかれるかもとか、将来のことを考えると絶望的になる。その気持ちを分かってくれる人もいなくて、孤独でたまらない。ゲームとかで紛らわすけれど、決して心から楽しめないし、つらいことの方が多いんだよ」。

でも、子どもがこの反論を口にすることはありません。言ったら「だったら学校に行けばいいでしょ」と言われるからです。「行かない」のではなく「行けない」のだということを、なかなか大人には理解してもらえません。

さて、トライアングル・アプローチの第一歩は安心を与えるということです。それはまず、その子のあるがままを受け入れることから始まります。「行けない」ことをそのまま受け入れることです。

先生「リラックスして過ごせているかい?」

B 「3年生になる時期が近づいているので、不安で落ち着きません」

先「3年生になるということは、あなたにとってどういうことなのかな?」

B 「今のままだとダメだから、3年生になったら行かないとダメなんです」

先「今のままだとつらいから抜け出したいってこと?」

B 「自分がどんどん苦しくなってくるから」

先「今のままがダメで、3年生ではこの生活から抜け出したい。そして3年生が近付いているけど抜け出せるかどうか、不安になっているのかな?」

B 「そうです。そういうことです」

先「3年生になって行けるかどうかは、そのときにならないと分からないよね」

B 「そうですね」

先「そのことで悩んでも答えは今すぐ出ないよね。むしろ、そのことで悩んで疲れてしまったら、3年生になって行く元気がなくなるんじゃないのかな」

B 「あ、そうか」

先「今がダメだっていうところから変えてみるといいんじゃないかな」

B 「でもダメですよね」

先「デトックスって言葉を聞いたことがあるでしょ。体内にたまった老廃物とか毒素を出すっていうやつ」

B 「はい。断食とか、テレビで見ました」

先「今は、学校生活でたまってしまった心の疲れや不安、嫌なことを、自分の中から出している時間なんだよ」

B 「え」

先「小説家の夏目漱石が子どもの頃過ごした家には、蔵があったんだって。そこで一人で遊んだり読書をしたりしていたらしいよ。その体験によって想像力とか色々なものが培われて、後の作品に生きているんじゃないかって言われている」

B 「へえ」

先「だから、今学校から離れて過ごす時間は、あなたの中に大切なものを育む時間かもしれないよ」

B 「そうなんだ」

先「この数か月でいろいろ考えたことは、貴重な体験だよ。もちろん嫌なことも考えただろうけど、そういうのがありながらも日々は過ぎていく。それが人生なんだよ」

B 「そうですよね」

先「この数か月で感じたこと考えて得たこと、今度来るときに教えてね」

B 「はい」

気持ちが沈みがちな中でも、ポジティブなことを考える時間をとるように促します。このことによって、心が明るく元気な方向に向くこともあるでしょう。今の時代はコストパフォーマンスが重視され、価値のないこと、無意味なものは忌避されがちですが、休んでいる時間を意義付けてあげることは、ストレスを緩和することにもつながります。

「3年生になったら、絶対行こうね」などの言葉をかけると、プレッシャーになって動けなくなります。プレッシャーやストレスを与えない方が、意外とふらっと登校するパターンも多いのです。

上手に休むということ

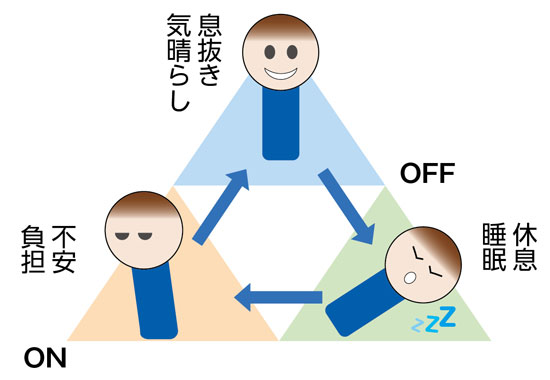

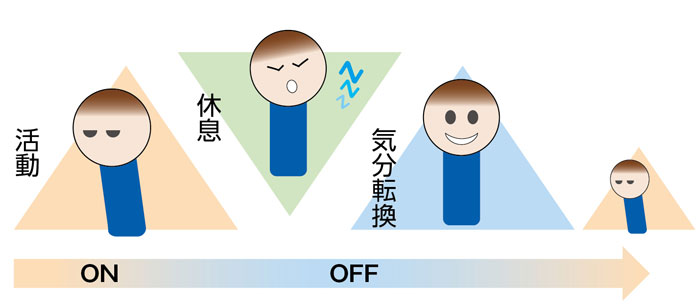

大人の1日の生活を振り返ってみましょう。たとえば8時間働いているとします。残り16時間の半分は楽しみや気分転換、半分は睡眠や休養になるのではないでしょうか。

子どもの生活にも、学校にいる時間と学校から離れる時間があります。これはスイッチで言えばオンとオフの関係です。人はしっかりオフの時間をとるからこそ、オンの時間に耐えられるのです。

1日の流れ

不登校になる子どもはオンの時間の不安や負担が大きく、その不安感や負担感がオフの時間にも食い込んでしまっています。

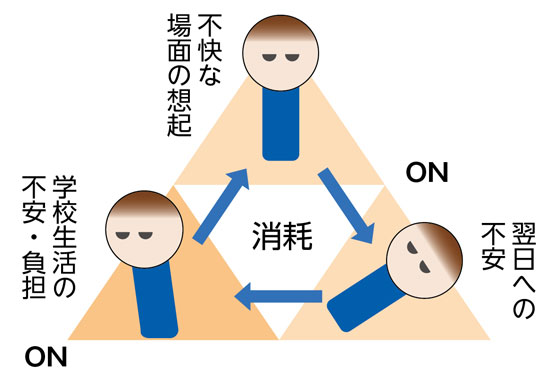

本来リラックスできるはずの家にいても、嫌な場面を思い出し、不快になります。寝るときも「明日学校に行くのが嫌だな」と暗い気持ちになります。そして重い足取りで学校に向かい、不安や負担を味わいます。この循環を繰り返すうちに、子どもは消耗していきます。

真面目な子ほど不登校になりやすいものです。

「宿題をきちんとやらなければいけない」。

「テストでは良い点数を取らなくてはならない」。

こんな気持ちで家庭でも過ごしていれば、消耗します。「家に帰ったら、まずは宿題を先にやる約束になっているでしょ」という声かけをする家庭もあるでしょうが、まさにそれが子どもを消耗させるのです。まずは帰宅してのんびりして、気が向いたときに宿題はやれば良いのです。やるのを忘れたら、学校で叱られれば良いのです。それに懲りて、「宿題はきちんとやらなければ」となるのです。

学校で叱られないようにと、保護者が「宿題をやらせよう」という姿勢で育てると、叱られることを極度に恐れるようになるかもしれません。それは完璧主義や学校不安を助長します。

学校→家庭→学校の流れ

さて、新年度、子どもが登校をしたいと考えているのならば、その前にしっかりと休息をとり、気分転換をすることが必要です。

どの位の期間の休息や気分転換が必要かというと、個人差はありますが、3か月、無理な生活で消耗していれば、その倍の6か月が休む期間の目安になるかもしれません。十分に充電できれば、登校が難しくても、フリースクールなどの違う学びの場になら行けるということもあります。

今回の事例のBさんですが、外出せず寝ていることが多いということですので、近付いている新年度からの登校は難しいかもしれません。Bさんのプレッシャーを軽減するためには、次のような働きかけが効果的かもしれません。

先生「リラックスして過ごせているかい?」

B 「3年生になったら行かないとダメだから、少し緊張しています」

先「4月から行きたいと思っているの?」

B 「はい。じゃないとずるずると休みそうで」

先「なるほどね。区切りが大切っていうわけだね」

B 「はい」

先「じゃあ、どうせなら4月なんて半端なタイミングじゃない方がいいんじゃない」

B 「?」

先「5月の連休明けから休んでいるから、ちょうど1年休んで、5月の連休明けから挑戦したらいいんじゃない? 何事も中途半端は良くないよ」

B 「(笑)」

先「もし心が楽になって連休前から行けるんじゃないかと思ったら、4月に登校の練習をすればいいんじゃないかな。それはあくまでも登校の練習だからね。いずれにせよ自分で決めていいんだよ。『気合で』とか『全力で』とか考えずに、力を抜くことが大切だよ。先生みたいに」

B 「(笑)」

このような会話であれば、登校へのプレッシャーを緩和することができます。オフからいきなりオンにしてしまうと動けなくなる子どもがいます。それは緊張で力が入り過ぎているからです。先生まで力を入れると、「失敗は許せない」という雰囲気になりプレッシャーが高まります。運動でも楽器演奏でも、余計な力を抜くと実力を発揮しやすくなります。

年度替わりの時期には、肩の力を抜いて子どもに会ってみませんか。

※この連載は、原則として月に1回の更新予定です。

<千葉孝司 プロフィール>

ちば・こうじ。1970年北海道生まれ。元・公立中学校教諭。ピンクシャツデーとかち発起人代表。いじめ防止や不登校対応に関する啓発活動に取り組み、カナダ発のいじめ防止運動ピンクシャツデーの普及にも努める。著書に「いじめと戦う!プロの対応術」(小学館)、「令和型不登校対応マップ」「WHYとHOWでよくわかる!いじめ 困ったときの指導法」「WHYとHOWでよくわかる!不登校 困ったときの対応術」(いずれも明治図書出版)等がある。

千葉孝司先生のご著書(必読の名著!)、好評発売中です。