小4体育「ベースボール型ゲーム【ゲーム】」指導アイデア

文部科学省教科調査官の監修による、小4体育科の授業案です。1人1台端末を活用した活動のアイデアも紹介します。今回は「ベースボール型ゲーム【ゲーム】」の単元を扱います。

執筆/群馬県沼田市立小学校教諭・真下一平

監修/国立教育政策研究所教育課程調査官・塩見英樹

群馬県教育委員会健康体育課学校体育係指導主事・小川勇之助

目次

単元名

みんなで打ちたい!アウトをとりたい!レッツ、ティーボール!

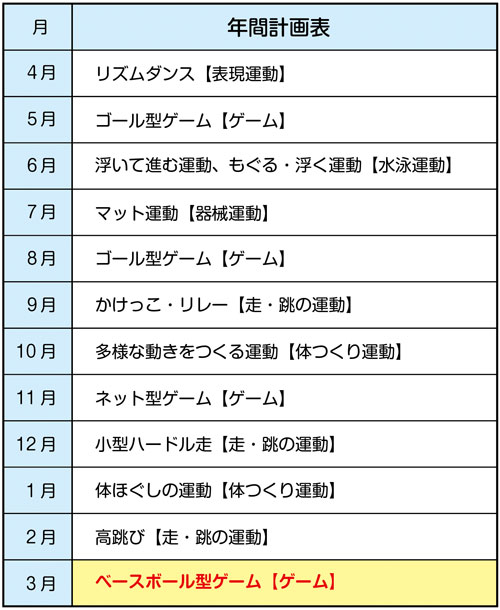

年間計画表

単元目標

●知識及び技能

ベースボール型ゲーム(ティーボール)の行い方を知るとともに、打つ、捕る、投げるなどのボール操作と得点を取ったり防いだりする動きによって、易しいゲームをすることができるようにする。

●思考力、判断力、表現力等

ベースボール型ゲーム(ティーボール)の規則を工夫したり、ゲームの型に応じた簡単な作戦を選んだりするとともに、考えたことを友達に伝えることができるようにする。

●学びに向かう力、人間性等

ベースボール型ゲーム(ティーボール)に進んで取り組み、規則を守り誰とでも仲よく運動をしたり、勝敗を受け入れたり、友達の考えを認めたり、場や用具の安全に気を付けたりすることができるようにする。

授業づくりのポイント

①運動の特性

中学年の「ベースボール型ゲーム」は、その行い方を知るとともに、ボールを蹴ったり打ったりする攻めや捕ったり投げたりする守りなどの基本的なボール操作と、ボールの飛球方向に移動したり、全力で走塁したりするなどのボールを持たないときの動きによって、攻守を交代して行う易しいゲームの楽しさや喜びに触れることができる学習です。

②学習のねらい

ティーボールでは、ボールを打つ、捕る、投げるなどのボール操作の技能を段階的に高めるとともに、捕る前に向かってくるボールの正面に入るなどのボールを持たないときの動きを理解し、それらを攻守交代しながら行う易しいゲームで実現できるようにすることがねらいとなります。

③子供の取組

ティーボールは、子供の「打ちたい!」「アウトをとりたい!」という気持ちをもってゲームに臨み、「打ちたい!」「進塁したい!」という攻めと、「アウトをとりたい!」「進塁を防ぎたい!」という守りにおける課題解決に向けて取り組むことができます。一方で、「硬いボールはこわい」「規則が分かりにくい」「バットがボールにうまく当たらない」などの思いをもつ子供がいることも想定されます。

④指導の手立て

そこで、学習活動のはじめに、扱いやすくて柔らかいボールやディスクをチーム内で投げ合ったり、手や軽いバット、ラケットなどを活用したりしながら技能の習得をめざします。タスクゲームやメインゲームでは、バットだけではなく、手やラケットも使用したり、チームでアウトゾーンを決めたりすることを認めるなどし、個人やチームの状況に応じて規則を工夫できるようにします。またチームの人数を4~5人にし、チームの目標やテーマを決めたり、一人一人の役割をもたせたりするなど、一人一人が活躍することができるようにします。

⑤指導ポイント

誰もが運動の行い方を理解し、自ら進んでティーボールに取り組むことができるように、活動内容を段階的に設定し、チームで課題を共有・解決できる場面を取り入れたり、チームの一人一人が考えたよさを生かしたりしながら進めていきます。具体的には、守りでアウトをとるための役割をふまえた作戦を選ぶことができるよう、「チームで考えよう!アウト作戦」を活用しながらチームで話し合ったり、打球方向からどこでアウトをとるかなどの考えを「アウトパターンカード」などを活用しながら友達に伝えたりする機会を設定できるようにします。さらに、『多様な「できた」カード』を互いに出し合ったり、「攻めと守りのバロメーター」を活用したりしながら、自己の学びをチェックすることができるようにします。

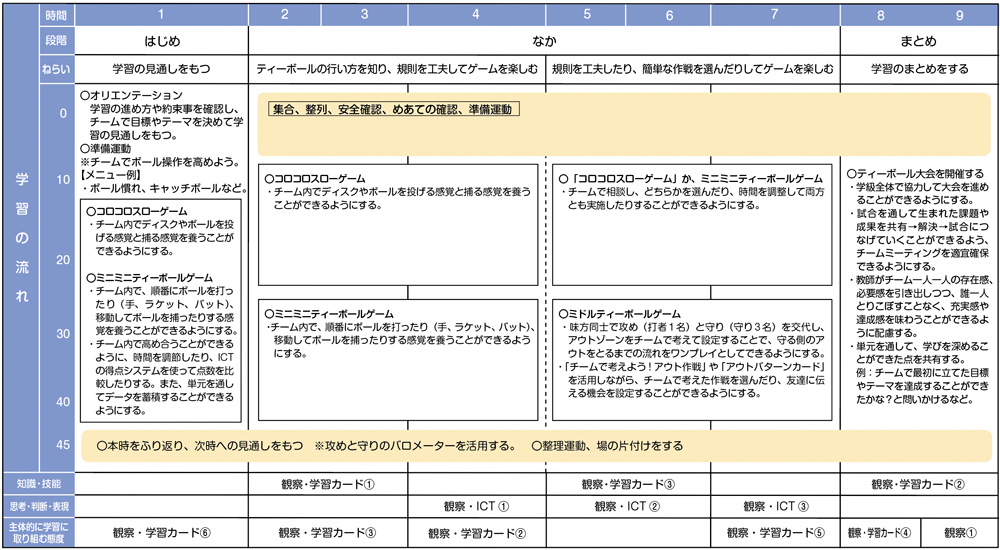

単元計画(例)

単元の評価規準

●知識・技能

①ティ-ボールの行い方について、言ったり書いたりしている。

②基本的なボール操作によって易しいゲームをすることができる。

③基本的なボールを持たないときの動きによって易しいゲームをすることができる。

●思考・判断・表現

①規則を工夫している。

②簡単な作戦を選んでいる。

③課題の解決のために考えたことを友達に伝えている。

●主体的に学習に取り組む態度

①ティーボールに進んで取り組もうとしている。

②規則を守り、誰とでも仲よくしようとしている。

③用具などの準備や片付けを、友達と一緒にしようとしている。

④ゲームの勝敗を受け入れようとしている。

⑤友達の考えを認めようとしている

⑥周囲を見て、場や用具の安全を確かめている。

イラスト/斉木のりこ