自然に親しみ、探求する心を育てよう~ タンポポのヒミツに迫る!~【モンタ先生の自然はともだち】

小学校の教育課程において、子どもたちが身の回りのさまざまな事柄に興味をもつことは、学びの基盤となる大切なキッカケですね。中でも自然事象は、大人になっていくにつれ、どんどん縁遠くなっていきますので、小学生のうちに自然と親しみ、たくさんの楽しさや面白さを体験させてあげることは、特に大切ではないでしょうか。

本連載では、小学校や大学などで豊富な指導歴をもつナチュラリストのモンタ先生が、小学生の子どもたちや教員のためになる、自然に関するおもしろい話題やエピソード、楽しい実験や観察法などを紹介してくれます。学級づくりの話題にもピッタリですよ!

【連載】モンタ先生の自然はともだち #01

執筆/森田弘文

目次

1.小さなタンポポの大きなヒミツ

日本全国津々浦々、どこにでも見られるタンポポ。

幼稚園・保育園の子だってみんな知っているタンポポ。ありふれた平凡なタンポポ。

しかし、よく目を凝らし、じっくりと丁寧に観察してみませんか。

そこには、わくわくドキドキするような、驚きや発見がたくさん詰まっていますよ。

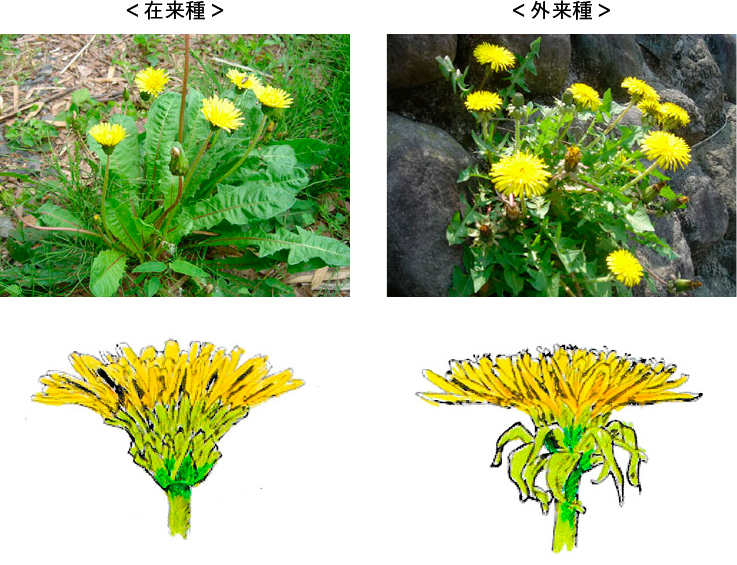

在来種と外来種、大きく分けて2種類のタンポポがあります

みなさん、野山に咲くタンポポには、在来のニホンタンポポと外来のセイヨウタンポポの2種類があるって、知ってましたか?

比べてみると、「わー全然違う!」と思われるのではないでしょうか。

左が国産の在来種、右が外来種です。

ひと目で分かる一番の違いは、花の下側にある総苞片(そうほうへん)です。左の在来タンポポは、総苞片が反り返りませんが、外来タンポポは反り返っています。

セイヨウタンポポは明治時代に初めて日本にやってきました。

最初はアメリカから北海道に上陸したと伝えられており、欧米ではタンポポを食用としていたので、野菜として輸入されたのではないかと思われます。日本に着くやいなや、あっという間にそこら中タンポポだらけになった、との驚きの声が文献に残されています。

そして、わずか100年足らず。セイヨウタンポポは環境省の「生態系被害防止外来種リスト」に指定されるほどの爆発的な繁殖力で、主に都市部や人間の開拓した場所を中心にしつつ、琉球地方や小笠原等にまで見られるようになりました。

では、なぜここまで日本の国土に、広く繁茂し続けているのでしょうか。そこには、7つの生存戦略があるからだと考えられます。

爆発的な繁殖力! セイヨウタンポポの7大生存戦略とは

1,年に何度も開花する

春しか咲かない在来タンポポに対し、外来タンポポは、一年中いつでも花を咲かせることができます。つまり、何度でも花を咲かせ種子を生産することができるという利点があります。

2,花が大きく、種も多い

セイヨウタンポポは花の数が多く※(下記コラム「タンポポは集合花」をご覧ください)、ニホンタンポポに比べて生産される種子の数も多いです。ある調査によると、それぞれ10個体の種の数を数えたところ、平均で在来が102個、外来は123個の種を持っていた、というデータがあります。

3,種子が小さく、遠くまで飛ぶ

種子の数が多いということは、一つ一つの種が小ぶりになる、ということですね。これも前述の調査のデータですが、綿毛を付けた種子が1m落下する速度を調べた結果、在来が2.51秒で、外来は3.55秒という結果になったそうです。それだけ浮遊に適しており、遠くまで種子を散布できます。

4,ほぼ一年中発芽できる

セイヨウタンポポは、種が発芽する温度の範囲も広いです。なんと4℃から30℃までの範囲で発芽が可能です。日本の大部分の地域で、ほぼ一年中発芽できますね。これに対して在来種は、16℃~20℃で発芽します。

5,早熟でも花を咲かせる

外来種の方が成長が早く、小さな個体でも開花させることができます。ある程度成長し、始めて花を開花させ受粉可能になる在来種とは大きな違いです。

6,一年中元気

外来種は、一年を通じて葉を広げている状態にあり、光合成の活動も活発で、その結果、個体そのものの成長も速くなるということです。

7,自分のクローンを作れる

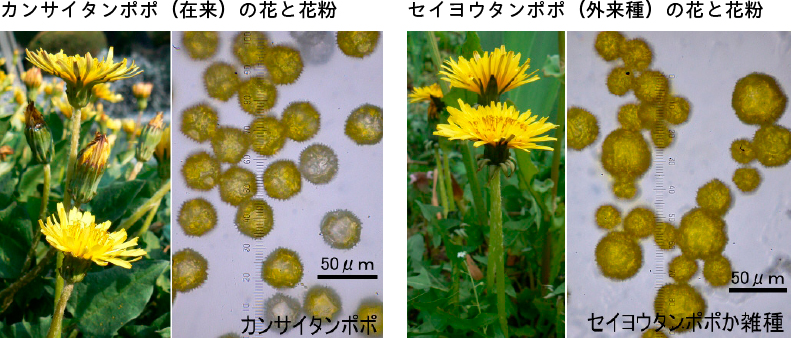

これこそがセイヨウタンポポが繁茂する一番大きな要因だと思いますが、セイヨウタンポポは単為生殖が可能です。つまり、他の株の花粉がなくても、自分だけで種を作れるのです。これに対して在来タンポポは有性生殖といって、花粉がなくては実りません。しかも、必ず別の株の花の花粉を必要としますので、昆虫の手助けが絶対に必要です。両者の花粉の写真を見れば一目瞭然。外来タンポポは3倍体※植物で、花粉は大きさも形も不揃いです。また、その花粉は、在来タンポポに比べて全体の量も少なく、全く花粉の無いものもあります。自分たちの仲間を増やすために花粉を必要としないからです。

※3倍体=染色体の数が3セットあるため、交配に必要な減数分裂ができない(あるいは極めて難しい)こと。3倍体は、2倍体と4倍体の掛け合わせで生まれます。3倍体植物は種子を作らない場合も多く、食用バナナや種無しブドウなどは人為的に作られた3倍体です。なお、人間は2倍体です。

このように、外来タンポポは様々な生存戦略で、日本全体に存在感の大きさを示していると言えるのではないでしょうか。

下の写真を見てください。何か気が付きませんか。ちっちゃいお花が集まってるね~と気付いたアナタ、大正解です。タンポポは、小さな花が100~150個くらい集まった集合花というものなんです。次に、右2つと左2つを見比べて、何か気づきませんか? そうです。右の花は全て開いているのに対し、左の2つは、花の中心部分が開いていないみたいですね。それはなぜでしょう。 それは、タンポポの花の開く期間と関係しているんですよ。ふつう、タンポポは朝に開いて夕方には閉じる、というのを2~3日くり返します。その動きはゆっくりで、1日目の花は中心の花が開かず、2日目になって中心の花まで開くというわけなんです。

2.「ハイブリッドタンポポ」の出現

上記のような戦力分析によると、なんだか外来タンポポの方が優勢であり、都市部を制圧し、追いやられた在来タンポポが郊外に都落ちしたように感じられますね。しかし、実はそうではありません。外来のタンポポは、言わば「手当たり次第」の生存戦略なので、効率がとても悪いのです。これに対して在来のタンポポは、日本の気候風土に合った「狙い撃ち」の生存戦略をとっていると言えます。

在来タンポポを郊外に追いやっているのは、人間による生育地攪乱や環境破壊が一番の理由でしょう。繁殖に2株の花と花粉を運ぶ昆虫が必要な在来のタンポポのライフスタイルは、環境の急激な変化には耐えられないのです。外来タンポポは、自然破壊された都市部で在来タンポポのピンチヒッターとして、殺風景な中にあっても、その黄金色の光輝く姿を見せてくれている、大事な存在であるとも言えるのではないでしょうか。

また最近になり、ある報告がなされています。それは、本来は在来タンポポが優占される場所に、明らかに外来種と思える個体が少しずつ増加している、ということです。

これは何かというと、外来タンポポが遺伝子レベルで在来タンポポに侵入している…つまり、ハイブリッド(雑種)が発生しているということなのです。

生殖能力を持っているごく少数の外来タンポポの花粉が、在来タンポポに受粉し雑種を作り、それがさらに雑種を作って、本来あるべき在来タンポポの遺伝子を汚染していくのです。雑種はクローンの種子を作って増えながら、さらに在来タンポポと交雑もしている、ということです。