【特別インタビュー】どの子も自ら考え協働的に学びを深める「答えのない教室」のつくり方

「子供が自ら考え、答えを導き出す」という姿は、今小学校で目指している子供像と言えます。それを実現している授業がカナダ・バンクーバー市公立高校で実践されています。実際にその授業を行っている同学校の梅木卓也先生に子供たちが話し合って考える授業の実際をうかがいました。

目次

子供たちの考える時間をもっと多くしたい

――梅木先生が現在取り組んでいらっしゃる教育実践について教えてください。

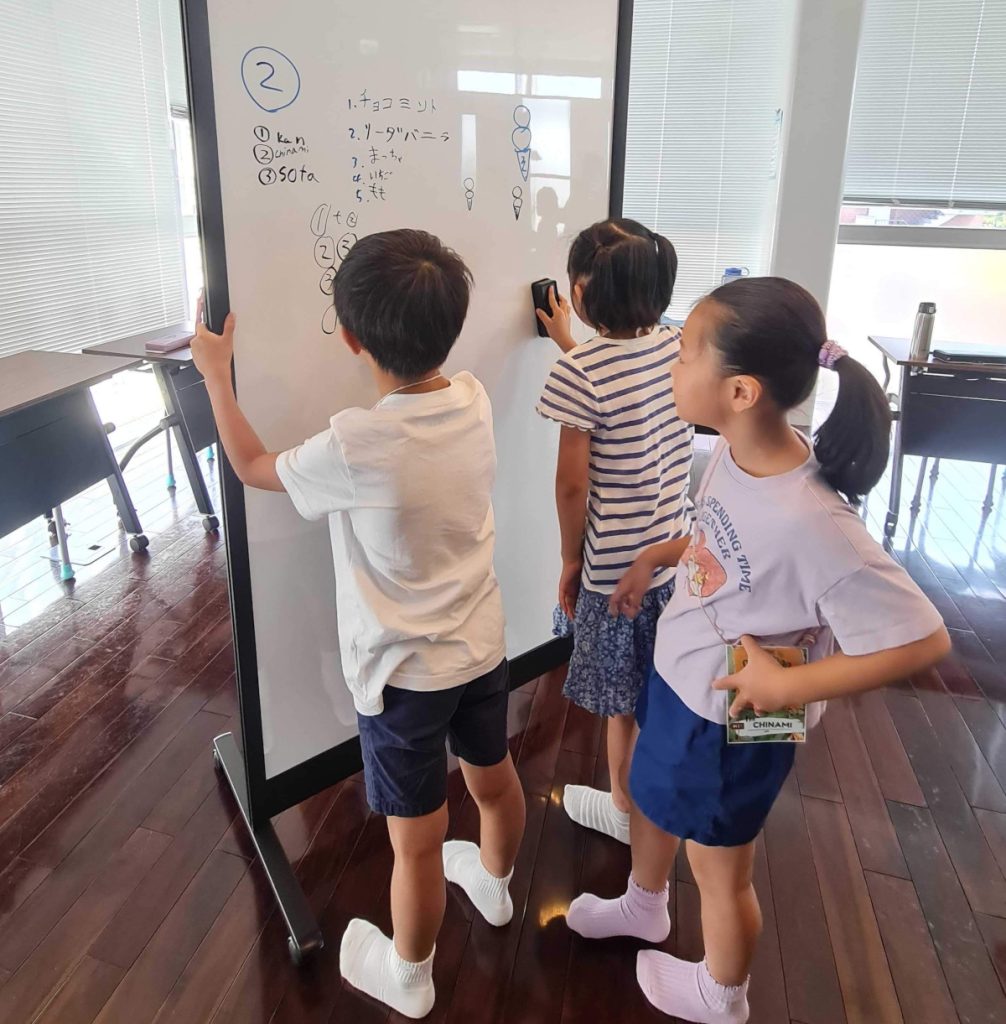

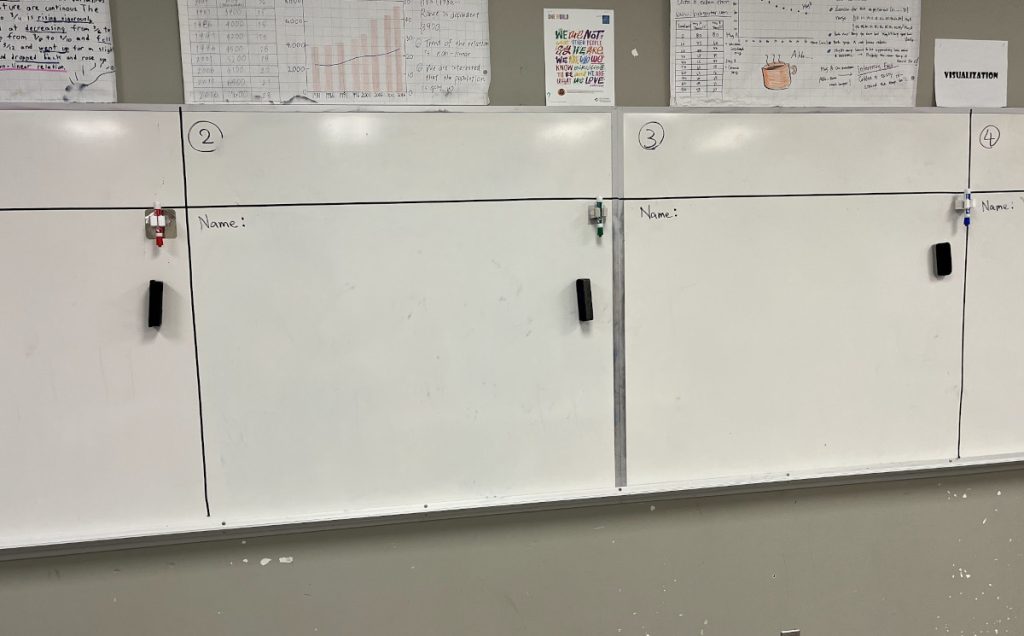

梅木 私はカナダ・バンクーバー市公立高校で数学の教諭をしています。現在、「答えのない教室(Building Thinking Classrooms)」という教授法で授業を行っています。その授業は、3人1組のグループが基本になります。各グループにはホワイトボード1枚とマーカー1本とが配付されていて、ホワイトボードに書きながら、教師が出した課題についてグループの3人で話し合いながら解いていきます。下の写真にあるようにホワイトボードは通常壁面に貼られ、子供たちは立って話し合い、協力して解く過程をホワイトボードに書いていきます。グループの3人が納得した解答が出たところで、教師に伝えます。教師は3人が全員、本当に理解したことを確かめてから、次の課題をホワイトボードの上に書くという具合です。

――「答えのない教室」を始められたきっかけを教えてください。

梅木 「答えのない教室」を構築されたサイモンフレイザー大学のリリヤドール教授の調査では、北米の小中高の学校では、算数や数学の時間に約2割の児童生徒が約2割の時間しか考えていないという報告がありました。30人の学級だと、5、6人の子供が45分の授業で約10分弱しか考えないということになります。私の授業を受ける子供たちを見ても、「これで合っていますか?」「どう解くのですか?」など、答えが合っていればよいということが常識化しているように思えました。答えまでの過程が論理的につながっているということには関心がありません。同じ系統の問題を別の聞き方に変えると、子供はフリーズしてしまって「もういい、分からない」となる状況がしばしば見られ、何かよい手だてはないものかと思っていました。

そのときに出合ったのが、カナダのサイモンフレーザー大学のピーター・リリヤドール教授が提唱している「答えのない教室」です。この教授法は14のステップで構成され、それを積み上げていくなかで子供たち自身でつながりをつくっていきます。そして自分たちが考えるような環境をつくり出すのです。

ピーター・リリヤドール教授の研究に基づいた数学教育を活性化させる14のステップは次のとおりです。

- 課題の選定:

生徒が考えることを促す「思考課題」を使用します。最初は興味を引く非カリキュラム課題から始め、徐々にカリキュラム内の課題へ移行します。 - グループ編成:

頻繁に「誰もが納得のランダムなグループ」をつくることで、思考する文化を形成し、学びの壁を取り除きます。 - 作業場所:

生徒が立って「垂直の消せる作業面(ホワイトボードなど)」で作業することで、リスクを取る姿勢や積極的な学びを生徒に促します。 - 教室の家具配置:

前面を意識した教室配置ではなく、自由な方向を向ける配置が生徒の思考を活性化します。 - 質問への対応:

生徒が考え続けるための質問にのみ答え、単なる確認や思考停止を目的とした質問は回答を避けます。 - 課題の提供方法:

口頭で課題を伝え、授業開始5分以内に課題を出すことで、思考を最大化します。 - 宿題の再構築:

宿題を「個々の理解度チェック」として位置付け、強制ではなく選択可能にすることで、目的意識を高めます。 - 自主性の育成:

生徒が仲間の知識を活用し、自分で問題解決に向かう力を育みます。 - 個別対応:

グループごとに適切な考えを促すヒントや拡張課題を与え、学びの「フロー状態(集中状態)」を維持します。 - 授業のまとめ:

生徒のホワイトボードでの作業内容を基に、学びを統合し概念的理解を深めます。 - ノートの取り方:

生徒自身が将来の忘れやすい自分のために必要な記録を取る「主体的なノート作成」を推奨します。 - 評価項目:

生徒の思考力や協働性などの能力を評価し、それらを重視する文化を育てます。 - 形成的評価:

学習者が「現状」と「次の目標」を理解し、自己学習を活性化させる評価を行います。 - 成績評価:

学習成果だけでなく、生徒の成長や思考力を反映する方法を採用します。