休暇はしっかり取れてる?勤務時間と休暇・休業の取得~シリーズ「実践教育法規」~

- 連載

- シリーズ「実践教育法規」

教育に関する法令や制度に詳しい早稲田大学教職大学院・田中博之教授監修のもと、教育にまつわる法律や制度を分かりやすく解説していく本連載。第34回は「勤務時間と休暇・休業の取得」について。労働基準法で定められている休憩を十分に取得することが難しかったり、時間外勤務が度々ある現場も多いのではないでしょうか。この状況を変えるため、近年は教員の働き方改革が促進されています。

執筆/千々布 敏弥(国立教育政策研究所総括研究官)

監修/田中 博之(早稲田大学教職大学院教授)

【連載】実践教育法規#34

目次

教員の勤務時間

教育公務員の勤務時間は、任命権者である都道府県や政令指定都市教育委員会が条例等で定めるものですが、労働基準法の適用を受けています。

労働基準法は「使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少なくとも四十五分、八時間を超える場合においては少なくとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」と規定しています。いわゆる昼休みがこれに該当しますが、教員の場合、学校給食の指導等で適切な休憩時間を確保することが困難である場合が多くなっています。昼休みの時間を含む数時間の間に45分の休憩をとるように規定している自治体や放課後に設定している自治体などがありますが、それらの時間帯にも勤務が入る可能性が高いです。

加えて、教員の場合は正規の勤務時間を超えての勤務が求められる場面が多くあります。「公立の義務教育諸学校等の教育職員を正規の勤務時間を超えて勤務させる場合等の基準を定める政令」では、次の4つを定めています。

①校外実習その他生徒の実習に関する業務

②修学旅行その他学校の行事に関する業務

③職員会議に関する業務

④非常災害の場合などやむを得ない場合に必要な業務

教員が休日に勤務することが命じられた場合は、土曜日および日曜日以外の勤務日を週休日に振り替えを行うことができるように、任命権者の条例や規則で定められています。

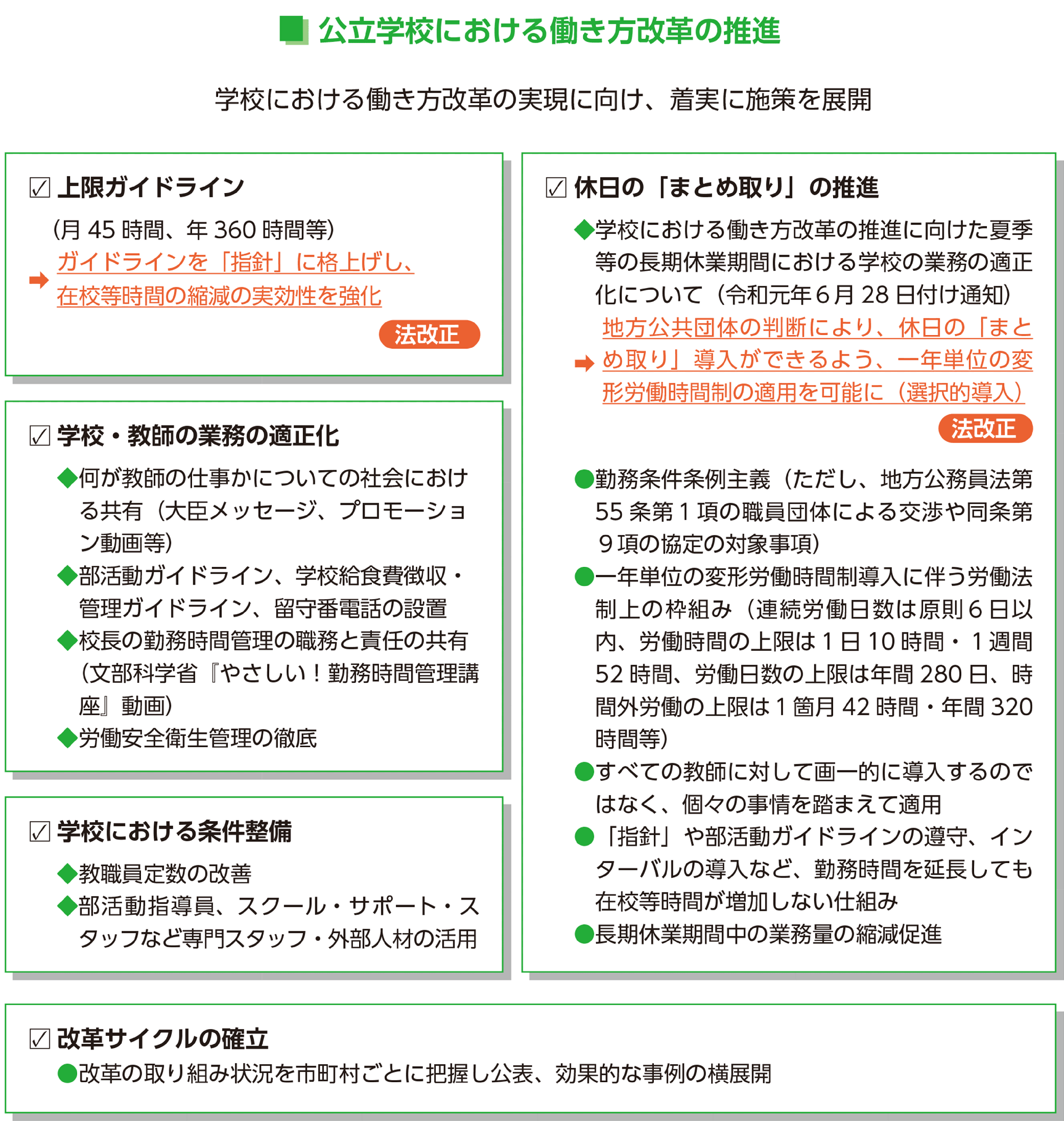

促進される働き方改革

しかし、実際にはこれら以外に多様な教員の時間外勤務が行われています。そこで、「校務として行われている業務については、時間外勤務を命じられて行うものでないとしても学校教育活動に関する業務であることに変わりはなく、こうした業務を行う時間も含めて時間を管理することが学校における働き方改革を進める上で必要不可欠」であるとし、2020年に「公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針」を示しました。指針においては、公立学校の教職員において勤務時間の上限を定め管理するなど、労働安全衛生管理体制の徹底が訴えられています。

さらに「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」が改正され、2021年から自治体の条例によって、一年単位の変形労働時間制が公立学校の教職員にも適用可能となりました。