小6特別活動「お世話になった方々へ感謝の気持ちを伝えよう」指導アイデア

前文部科学省視学官監修による、小6特別活動の指導アイデアです。2月は、<学級活動⑴「お世話になった方々へ感謝の気持ちを伝えよう」>を紹介します。

卒業まであと2か月。6年間の集大成とも言える大切な時期です。6年間の学校生活の中でたくさんの人と関わり、成長できたことを実感し、卒業を迎えたいものです。今回は、<学級活動⑴「お世話になった方々へ感謝の気持ちを伝えよう」>の実践を紹介します。

執筆/熊本県公立小学校教諭・杉本 朗

監修/前文部科学省視学官 帝京大学教育学部教授・安部恭子

尚絅大学教授・平野 修

目次

年間執筆計画

4月 学級活動⑴ 6年生スタート集会をしよう

5月 学級活動⑴ 学級の歌をつくろう

6月 学級活動⑵ ウ 情報通信端末の使い方を見直そう

7・8月 学級活動⑶ ウ 家庭学習をアップデートしよう

9月 学級活動⑵ イ 友達のよい相談相手になろう

10月 学級活動⑴ 係活動発表会をしよう

11月 学級活動⑴ 学級チャレンジ会をしよう

12月 学級活動⑴ 卒業文集をつくろう

1月 学級活動⑶ ア 中学校に向けてアップデート

2月 学級活動⑴ お世話になった方々へ感謝の気持ちを伝えよう

事前の活動

<議題の選定>

6年生の3学期の家庭科の授業では、家族や地域の一員としての関わりを考える単元が設定されています。今回の学級会の議題は、その授業を通して、これまでお世話になった様々な人に感謝の気持ちを伝えたいという子供の思いから議題案が出され、学級全員で決定した議題です。

「感謝の気持ちを伝える会をしよう」のように、集会の形で行う場合には、集会を行う日時や場所を明確にして話し合いましょう。

話合いを通して、家族や地域と自分のつながりを考えていくこととは、卒業に向けての意識を高め、自分の成長を感じ取ることにもつながっていくものと考えられます。

家庭科の学習で、小学校生活6年間でたくさんの人と関わってきたことを学んだね。

これまでの学校生活で、いろいろな人にお世話になったね。

お世話になった方々に感謝の気持ちを伝えたいな。

お世話になった方々というのは、誰がいますか?

家の人もそうだけれど、学校の先生方や地域の方々にたくさんお世話になりました。

1〜5年生も学校生活の中でたくさん支えてもらったよ!

6年間の小学校生活を支えてくれた人たちに、感謝の気持ちを伝える企画を話し合いたいな。

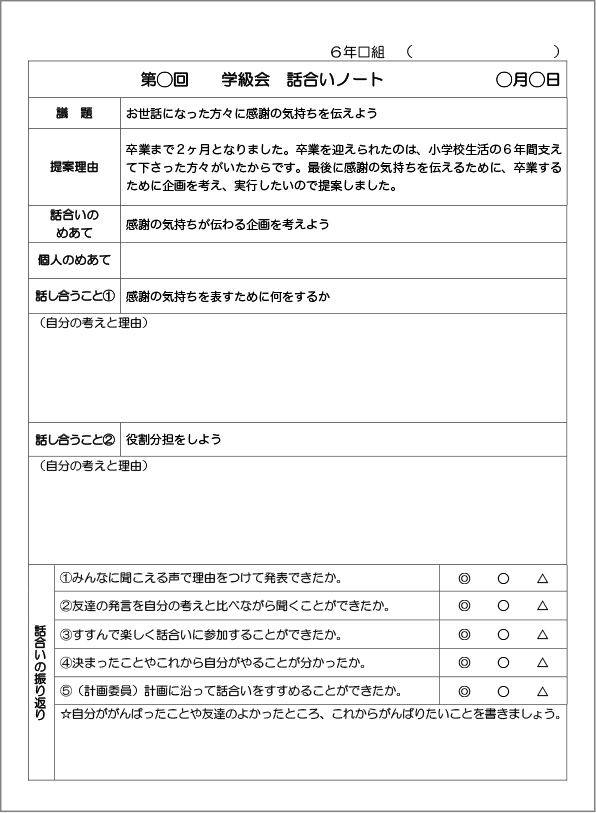

<学級会ノート>

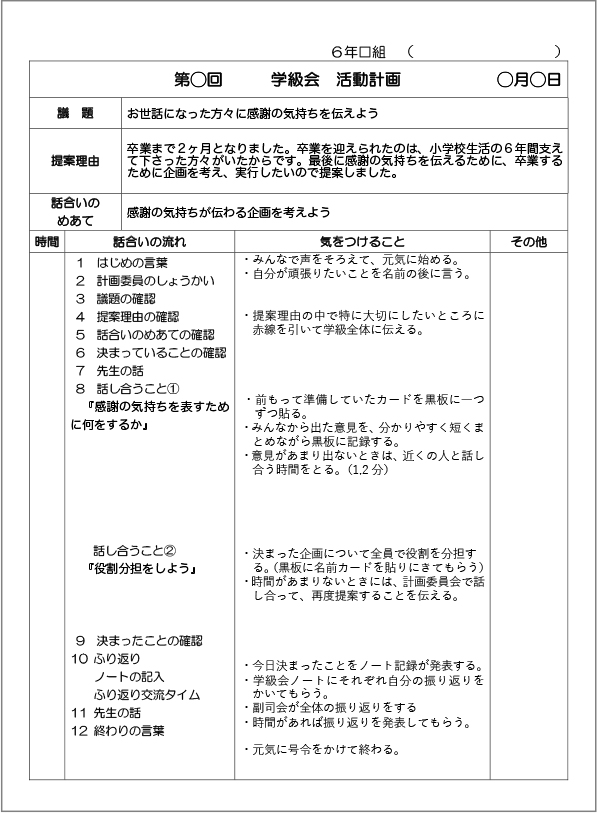

<学級会活動計画>