【連載】令和型不登校の子どもたちに寄り添う トライアングル・アプローチ♯2 不登校対応、最初にするべきことは何か?

不登校児童生徒数が増加を続ける背景には「令和の子どもたちと、昭和型の学校システムとのミスマッチ」がある――と、不登校・いじめ対応の第一人者・千葉孝司先生は言います。この連載では、そんな令和型不登校への対応を、「トライアングル・アプローチ」と名付け、三角形を組み合わせた模式図を用いて解説、提案していきます。今回は千葉実践の凄みを実感できる、理論編の第2回です。

執筆/千葉孝司(元・北海道公立中学校教諭)

目次

自己イメージの変化を生み出す

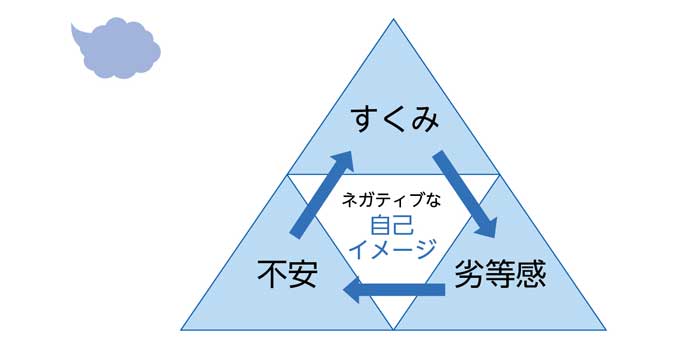

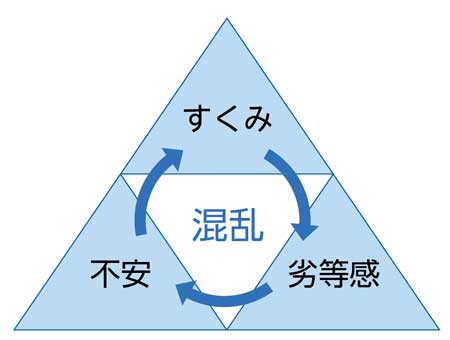

不登校の子どもの多くは

不安→すくみ→劣等感

の悪循環に陥ります。その中で自己イメージは、どんどんネガティブなものになっていきます。

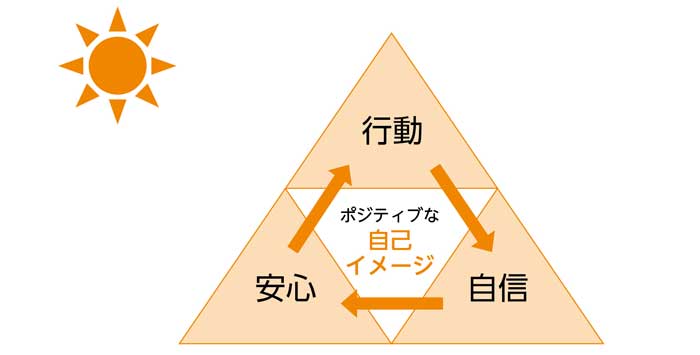

トライアングル・アプローチでは、不登校の子どもに

安心→行動→自信

の好循環を起こすことを目指します。

その結果、自己イメージをポジティブなものに変えます。

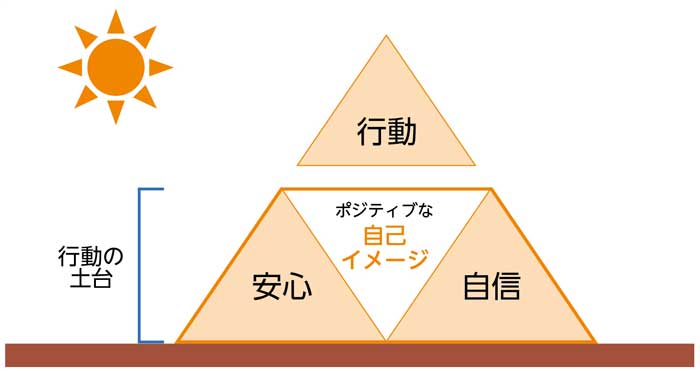

変えようとしているのは「自己イメージ」です。多くの大人は「行動」を変えようとします。しかし前向きな「行動」は、「安心」と「自信」の土台があって、はじめて成り立ちます。

行動の前には安心が必要です。下の図をごらんください。ほら穴があります。近くには「クマ注意」の看板もあります。よく見ると、爪痕らしきものも看板にはついています。

あなたは、ほら穴に入れますか?

では、「クマ注意」の看板が、「ミツバチ注意」で、全身防護服を着ていたらどうでしょうか。安全は確保されています。多くの人が入ることができるでしょう。

「自分は防護服を着ているから大丈夫だ」

これが「ポジティブな自己イメージ」です。

不登校の子どもが、教室の入り口の前に立つ気持ちを想像してみましょう。

クマ注意の看板の立ったほら穴の前にいる気持ちです。これを「クマ」ではなく「スズメバチ」に。さらに「ミツバチ」に変えてあげれば入りやすくなります。教室のイメージを、「クマがいるかもしれない場所」ではなく「ミツバチが飛び交う場所」に変えるということです。

そして、あたかも防護服を着るかのように「自分は〇〇だから大丈夫だ」という自己イメージを持てれば、教室に入りやすくなります。

多くの大人は、ほら穴の前に手を引っ張って連れて行こうとします。そして、ほら穴に、ドンッと突き飛ばして入れようとするのです。子どもは危険を察知し、ほら穴に近づかなくなってしまいます。

子どもが教室に近づくためには、安心、自信と同じくらい大人への信頼が必要になってきます。そのためには、子どもの選択を尊重するという約束をし、守ることです。

よくある例として、子どもが「1時間目だけ出よう」と大人と約束したのに、「2時間目も頑張ってみたら?」とゴールをずらされてしまうことがあります。こうなると1時間目に出られた子どもは、行ったらもっと居ろと言われると感じ、それを拒否するようになるのです。ここは大人が欲を出さずに、最初の約束を守るべきです。

不登校、最初にすべきこと

休み始めの時期に不登校の子どもの中では、何が起きているのでしょう。

不安→すくみ→劣等感

この3つが猛烈な勢いで循環し、消耗し続けるという混乱状態に陥ります。

まずは、この混乱にストップをかける必要があります。混乱しているときの子どもには次のような状態が見られます。

□昼夜逆転

□暴言・暴力

□頭痛・腹痛

□極度に何かにのめりこむ(ゲームや動画視聴など)

ここで多くの大人は次のような対応をします。

叱責「休まないで行かなきゃダメでしょ」

説得「みんなもつらいことはあるけど、行っているんだよ」

強制「とにかく行きなさい」

否定「これでいいわけないよね」

心配「今の状態を続けると、後で困ったことになるよ」

これを北風アプローチと呼ぶことにしましょう。北風アプローチを続けると、子どもの混乱状態は長引き、到達する先は、子どもの絶望です。そして北風アプローチをしてくる人間と会おうとしなくなります。

今、自分がそうしているかもと思う人は、ただちにやめて、次のような太陽アプローチに変えてください。

受容「そういうこともあるよ」

共感「家にいることにもつらさはあるよね」

尊重「自分の状態は自分が一番わかるんだから、自分で決めていいんだよ」

相談「今、困っていることにはどんなことがあるかな」

信頼「大丈夫、あなたはこの時期を乗り越えることができるよ」

こういった働きかけを重ねると、子どもは落ち着いて大人と会話をすることが出来るようになります。