小3理科「物と重さ」指導アイデア

文部科学省教科調査官の監修のもと、小3理科「物と重さ」の板書例、教師の発問、想定される子どもの発言、1人1台端末活用のポイント等を示した授業実践例を紹介します。

執筆/福岡県北九州市立香月小学校教諭・原田佐吉

福岡県北九州市立木屋瀬小学校指導教諭・大山裕之

監修/文部科学省教科調査官・有本淳

福岡県北九州市立大積小学校校長・古澤律子

福岡県北九州市立大積小学校教頭・中村英嗣

目次

単元目標

物の性質について、形や体積に注目して、重さを比較しながら、物の性質を調べる活動を通して、それらについての理解を図り、観察、実験などに関する技能を身に付けるとともに、主に差異点や共通点を基に、問題を見いだす力や主体的に問題解決しようとする態度を養うことができるようにすることがねらいである。

評価規準

知識・技能

①物は体積が同じでも重さは違うことがあることを理解している。

②物は、形が変わっても重さは変わらないことを理解している。

③物の性質について器具や機器などを正しく扱いながら調べ、それらの過程や得られた結果をわかりやすく記録している。

思考・判断・表現

①物の形や体積と重さの関係について、差異点や共通点を基に、物の性質についての問題を見いだし、表現するなどして問題解決している。

②物の形や体積と重さの関係について、観察、実験などを行い、得られた結果を基に考察し、表現するなどして問題解決している。

主体的に学習に取り組む態度

①物の性質についての事物・現象に進んで関わり、他者と関わりながら問題解決しようとしている。

②物の性質について学んだことを学習や生活に生かそうとしている。

評価計画

総時数 6時間

第1次 消しゴムやのりなど身の回りの物の重さを調べる。

1 物を両手で持って比べ、身の回りの物の重さを調べる。

思考・判断・表現①

物の形や体積と重さの関係について、差異点や共通点を基に、物の性質についての問題を見いだし、表現するなどして問題解決している。〈行動観察・記述分析〉

第2次 体積を同じにしたときの種類がちがう物の重さを調べる。

2~3 同じ体積の金属や木などを手に持ち、重さをはかり比べる。(授業の詳細)

知識・技能①

物は、体積が同じでも重さは違うことがあることを理解している。〈記述分析・発言分析〉

主体的に学習に取り組む態度①

物の性質についての事物・現象に進んで関わり、他者と関わりながら問題解決しようとしている。〈行動観察・発言分析〉

「粒子」を柱とする領域である本単元は、主として質的・実体的な視点で捉えることが特徴的な視点となっています。同じ体積で種類の違う物の重さを比べる場面などで「質的・実体的」な見方を働かせることができるように促しましょう。

【「質的」な見方】木や鉄のように構成している物質に目を向ける。

見方を働かせている姿:「材料が違うと…」「素材がちがうと…」といった子どもの発言や記述から判断。(発問例:「同じ体積なのに重さが違うのはどうしてでしょうか」)

【「実体的」な見方】 見える見えないに関わらず、そこにあるかどうかに目を向ける

見方を働かせている姿:「なくなったわけではないので…」「形が変わっただけなので…」といった子どもの発言や記述から判断。(発問例:「粘土は初めの量と変わったのでしょうか」)

※上記のような見方をしているかどうかについては、評価しません。

第3次 形を変えたときの物の重さを調べる。

4 粘土やアルミニウム箔を使って形を変えたときの重さを調べる。

知識・技能③

物の性質について器具や機器などを正しく扱いながら調べ、それらの過程や得られた結果をわかりやすく記録している。〈行動観察・記述分析〉

5 アルミニウム箔や紙などを使って、形を変えたときの重さを調べる。

知識・技能②

物は形が変わっても重さは変わらないことを理解している。〈記述分析・発言分析〉

思考・判断・表現②

物の形や体積と重さの関係について、観察、実験などを行い、得られた結果を基に考察し、表現するなどして問題解決している。〈記述分析・発言分析〉

第4次 身の回りの物の重さを調べ、単元のまとめをする。

主体的に学習に取り組む態度②

物の性質について学んだことを学習や生活に生かそうとしている。〈記述分析・発言分析〉

授業の詳細

第2次 体積を同じにしたときの物の重さを調べる。

2~3 同じ体積の金属や木などの重さをはかり比べる。

物の性質についての事物・現象に進んで関わり、他者と関わりながら問題解決しようとすることができ、体積が同じでも物により重さはちがうことを理解することができる。

前時の「物の重さを調べる」学習で、紙コップとガラスのコップ、スチール缶とアルミ缶、ピンポン球とスーパーボールなど、形や大きさが近く、重さがちがう物を扱い、体積と重さについての関心を高めておきましょう。

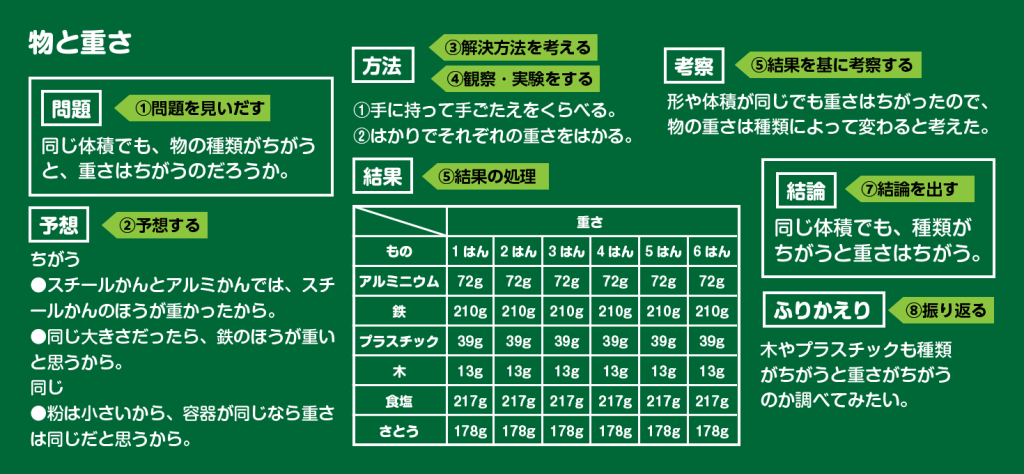

①問題を見いだす

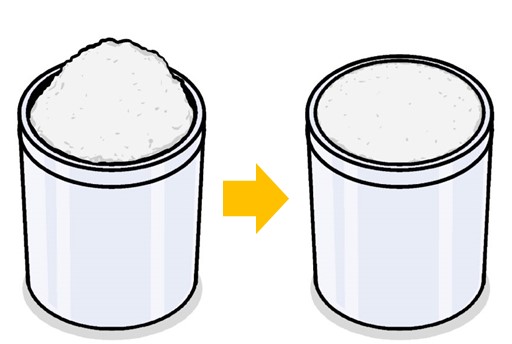

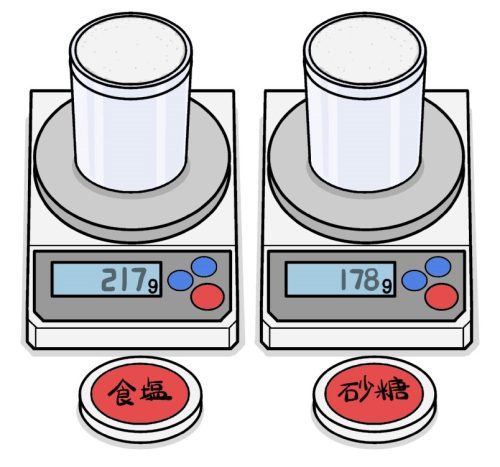

体積が同じだけでなく、形も同じ物を選びましょう。素材は、木や金属、プラスチック、ゴムなど身のまわりにある物がよいです。砂糖や食塩なども扱えます。容器に入れることで、同体積にして重さのちがいを比べることが容易です。

例:カップすり切りいっぱいなど

前時の「身の回りの物の重さを調べる」学習から、気づいたことを交流する。

前回の学習で気づいたことを振り返りましょう。

物によって重さがちがいました。

大きくても軽い物がありました。

同じ缶でも、スチール缶の方が重かったです。

物のかさ、大きさのことを「体積」といいます。では、体積が同じでも重さがちがうことがあるということでしょうか?

あると思います。

体積が同じだと重さも同じだと思うよ。意見がちがうので調べてみたいね。

同じ体積でも、物の種類がちがうと、重さはちがうのだろうか。

②予想する

これまでの経験を想起し、予想する。

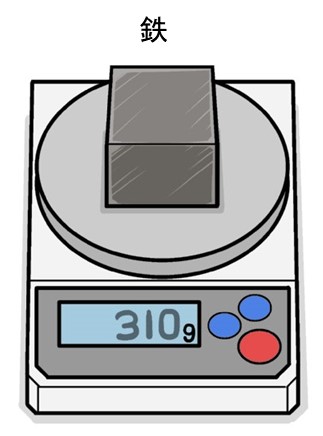

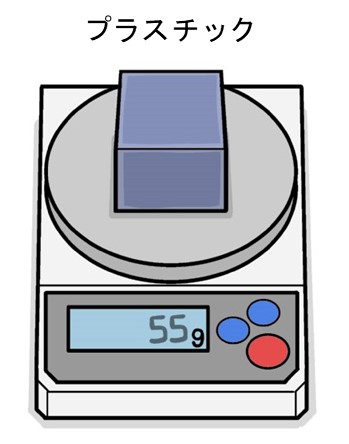

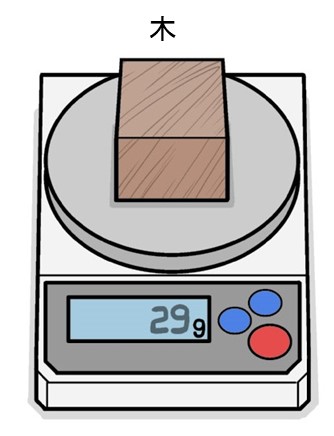

同じ体積の鉄、プラスチック、木では重さがちがうでしょうか。

缶と比べて、スチール缶が重かったのだから、物の種類によってちがいはあると思います。

私もちがいがあると思います。鉄の方が重いと思います。

この容器に入った砂糖と食塩も重さがちがうでしょうか。

どちらも粉だから、それは同じ重さだと思います。

砂糖と食塩はちがう物だから重さはちがうと思います。

③解決方法を考える

重さを確認するには、どのような方法があるでしょうか?

手で持ったり、はかりではかったりしたらいいと思います。

では、手で持ったり、はかりではかったりして重さを確かめてみましょう。

④観察をする(安全指導)

やっぱり鉄の方が重い気がする。

木とプラスチックは同じぐらいの重さに感じるよ。

食塩と砂糖は、食塩のほうが重いかも。

手応えだけだとやっぱりよくわからないな。

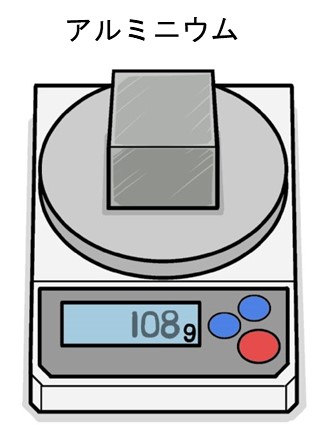

では、はかりではかってみましょう。

⑤結果の処理

実験の結果を一覧で掲示し、同じ体積でも物の種類によって重さがちがうという結果に客観性をもたせるようにしましょう。

実験の結果をICT端末に記入することで学級全体の結果を共有できるようにしましょう。また、結果を共有した後、考察できるようにすることで、「物は」と一般化しやすくなります。

⓺結果を基に考察する

どのような結果になりましたか?

やっぱり同じ体積だと、鉄が重かった。

手応えでは迷ったけれど、はかると重さがちがうことがわかった。

予想と同じで、形や体積が同じでも重さはちがったので、物の重さは物の種類によって変わるのだと思ったよ。

考察は、「~と予想していたが、~だった」と、自分の予想と結果を照らし合わせて考えることができるようにしましょう。実験の結果を黒板に一覧掲示したり、ICT端末のシートを共有したりすることで、子どもが他の班の実験結果と「比較して」考察できるようにしましょう。

⑦結論を出す

同じ体積でも、物の種類がちがうと重さがちがう。

⑧振り返る

今日実験したほかにも、ガラスや発泡スチロールでも種類がちがうと、重さがちがうのか調べてみたいな。

振り返りの視点に「問題を解決できたか」といった過去のことだけでなく、「次の問題解決で頑張ること」などの未来のことを含めておくと、次の問題解決への見直しをもつことができるようになります。

安全指導

安全に電子はかりを使うために、必ず水平な場所に置き、落としたり、物を乗せる台に体重をかけたりしないように声かけを行いましょう。

その他のポイント

●はかりを使用する際に、小数点以下の重さが表示されるはかりではかると、微妙な重さの変化が表示され、誤った概念につながることがあります。最小目盛り1gで表示されるはかりがおすすめです。もし、小数点以下が表示されるはかりしかない場合は、ビニールテープで小数点以下を隠しておくといった工夫をしましょう。

●物の形と重さの場面で、アルミニウム箔を量る場合は、アルミニウム箔は非常に軽いので少量過ぎると、はかりが正しく反応しないことがあります。事前に反応する重さを調べ、実験に使用する量を決めておくとよいでしょう。

イラスト/難波孝