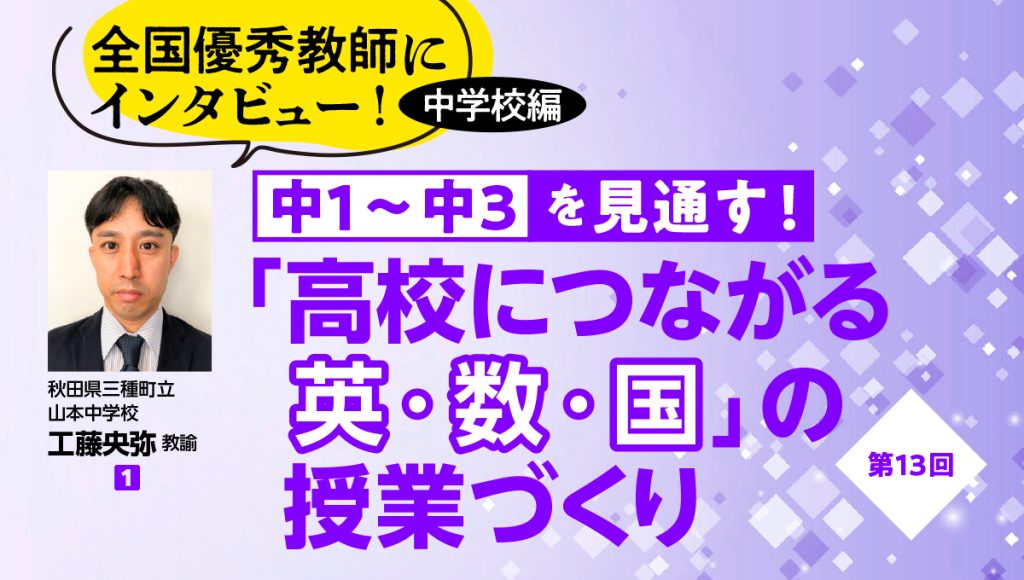

授業づくりはまず学習指導要領を読んで、どんな資質・能力を付けさせたいか考える 【全国優秀教師にインタビュー! 中学校編 中1〜中3を見通す! 「高校につながる英・数・国」の授業づくり #13】

中学校の国語と言えば、全国学力・学習状況調査の結果が長年にわたって良好な秋田県を思い浮かべる先生も少なくないのではないでしょうか。そこで今回からは、秋田県の能代山本教育研究会国語部会の研修部長を務め、同県の学力向上フォーラムで授業公開を行ったこともある、三種町立山本中学校の工藤央弥教諭に国語の授業づくりについて聞いていきます。

目次

授業を考えるときには、学習指導要領のほか、指導書や指導計画も参考に

まず、工藤教諭に自身の授業・単元づくりの考え方を象徴する授業について聞くと、中学2年の教材「盆土産」(光村図書)の3/5時の授業を紹介してくれました。

「単元・授業づくりをするときには、まず学習指導要領解説を読んで、どんな資質・能力を付けさせたいか考えることから始めます。この『盆土産』では、例えば『思考力、判断力、表現力等』では、『読むこと』の⑴イ『…登場人物の言動の意味などについて考えたりして、内容を解釈すること』となります。この資質・能力を、生徒たちのやり取り(対話)を通して育んでいくために、まず生徒たちがあれこれ考え、多様な意見の出るような大きな問いを考えました。そして、そこからさらに深い学びにつながるような『ゆさぶり』の問いかけを準備しようと考えていったのです。

『えびフライ(えんびフライ)』は、この物語のキーワードであり、キーアイテムです。指導書を見ると、『(主人公は)何で、えんびフライと言ってしまったのだろうか?』と、クライマックスの場面を取り上げて問うものが、オーソドックスな流れになっているようです。もちろん、この発問も作品を読み深める重要な問いです。ただ、この作品がもつ温かみ、おじいさんやお母さんが亡くなっており寂しさもありながら家族全体が寄り添い合って生活している状況を味わうためには、『父親はなぜお土産にえびフライを選んだのだろうか』との問いがより効果的なのではないかと考えました。

ちなみに単元や授業を考えるときには、まず学習指導要領解説を見て、どの資質・能力を育むのか考えて教材研究をするのですが、その後、指導書にも目を通して参考にします。ただ、指導書で『この教材ではこの資質・能力を育む』と書いてあっても、『別の資質・能力を育てるアプローチのほうが、生徒たちも多様に考えられるし、作品のよさを引き出せるのではないか』と考えられるときには、自分の考えたもので単元をつくるようにしています。