【校内研アップデート#03】試行錯誤から仮説を生み出す「仮説生成型」研究のすすめ

従来の固定観念を覆す新しい校内研究会「北フェス」で話題となった埼玉県公立小学校の花岡隼佑先生が、教師全員が笑顔になれる楽しい校内研のあり方を提案します。フラットな対話と自発的な参加を重視した実践的なアイデアを、若手からベテランまですべての教師向けにわかりやすく解説します。

執筆/埼玉県公立小学校教諭・花岡隼佑

目次

仮説って何のためにあるの?

埼玉県の公立小学校で勤務している花岡隼佑(はなおか・しゅんすけ)です。

さて、連載3回目となった今回のテーマは、実践から仮説を生み出す「仮説生成型」の研究です。

校内研究を行う上で、当然のように作成する仮説。「〇〇が✕✕すれば□□になり、△△になるだろう。」みたいな、あれです。

さて、そもそもどうして仮説って作るのでしょうか。

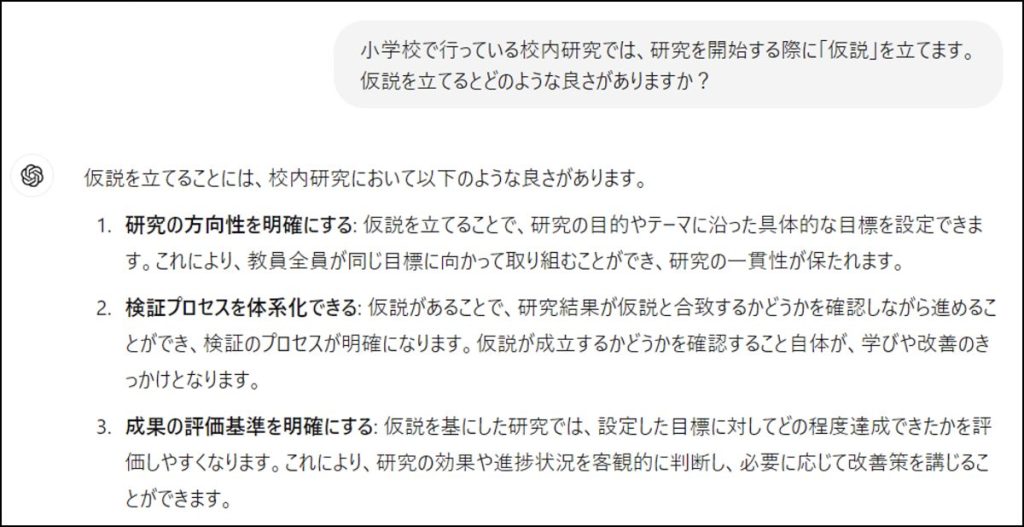

ChatGPT(チャットGPT)に聞いてみたところ、以下のような回答を得ることができました。

【ChatGPTへの質問と回答】

Q. 小学校で行っている校内研究では、研究を開始する際に「仮説」を立てます。仮説を立てるとどのような良さがありますか?

A. 仮説を立てることには、校内研究において以下のような良さがあります。

1.研究の方向性を明確にする:仮説を立てることで、研究の目的やテーマに沿った具体的な目標を設定できます。これにより、教員全員が同じ目標に向かって取り組むことができ、研究の一貫性が保たれます。

2.検証プロセスを体系化できる:仮説があることで、研究結果が仮説と合致するかどうかを確認しながら進めることができ、検証のプロセスが明確になります。仮説が成立するかどうかを確認すること自体が、学びや改善のきっかけとなります。

3.成果の評価基準を明確にする:仮説を基にした研究では、設定した目標に対してどの程度達成できたかを評価しやすくなります。これにより、研究の効果や進捗状況を客観的に判断し、必要に応じて改善策を講じることができます。

これを見ると、仮説を立てることによって「研究の見通しが立ち、成果を見取る際の指針が示される」というメリットがあることが分かります。校内研は一般的に2~3年という数年のスパンで行うため、研究の見通しをもつことも、その成果を見取りやすくすることも確かに大切なことです。

では、ここであえて視点を変えてみましょう。話の中心に据えたいのは、仮説の有無ではなく「立てるタイミング」です。

Before:決められた仮説に沿って研究をする「仮説検証型」

校内研究において、仮説は一般的に研究の立ち上げと同時期に立てられます。そこで立てた仮説の真偽を確かめていく研究方法を、「仮説検証型」と言います。いわば、あらかじめ決めた仮説に沿って研究を進めていく方法です。

この方法が広く学校現場で採用されているのは、職員の入れ替わりが激しい学校現場において「研究の見通しをクリアにする」という大きな目的があるためです。毎年研究メンバーが変わるわけですから、一本軸を通して研究を進めるためにはあらかじめ仮説を明確にしておくことが重要だと考えられてきました。そう、まさにChatGPTの言うとおりなのです。

このメリットについては、疑いの余地がありません。しかし、仮説にまつわる世にも奇妙な現象を見逃すことはできません……。

世にも奇妙な現象、その①

みなさんは「当たり前仮説」をご存じでしょうか。研究をする前から、「そりゃそうっしょ」と成果が透けて見えてしまうような仮説を指します。例を挙げてみます。

・運動の特性を味わいながら力いっぱい汗をかく体育授業を行えば、運動好きな児童が増えるだろう。

・ICTを効果的に活用した授業を行えば、個別最適な学びが実現されるとともに、児童の学びも深まるだろう。

もちろん、こうした仮説をもとに行われた研究の価値すべてを否定するつもりはありません。ですが、あらかじめ結論が見え透いた研究では、どうしても職員のモチベーションは上がりません。

世にも奇妙な現象、その②

また、全国ほとんどの校内研究が「仮説どおりの結果」となっていることについて、みなさんはどう思われるでしょうか。

本来、研究とは成功が保証されているものばかりではありません。むしろ、教育に関する成功などほんの一握りであり、本来は結論に至るまでの試行錯誤にこそ価値があるものです。

実状として、研究発表会の概要説明会では面白いように仮説どおりの研究結果になっています。全国の研究全てに一言申したいわけではありません。ですが、我々の中に「初めに立てた仮説が正しい=価値ある研究」という価値観が無意識のうちに染みついていないかどうか、慎重に見つめ直す必要がありそうです。

また、冗談だと信じたいですが、何としてでも仮説が正しかったことを証明するために、アンケートの数値を改ざんしたり、結果が出やすいように児童を導いたりしているという話もちらほら耳に入ってきます。ここまで来ると、誰のための研究なのだろう……と悲しい気持ちにすらなってきます。