10月「折り返し地点」で失敗しない学級経営完全ガイド

1年間の折り返し地点、それが10月です。学級経営に悩む先生方必見! 埼玉県公立小学校教諭の紺野悟先生が、半年経過時点での学級の振り返り方と、さらなる向上のためのポイントを詳しく解説します。朝の活動の工夫から給食システムの見直しまで、具体的な例を交えながら、学級の細部にこだわることの重要性と、そのバランスの取り方を分かりやすく伝授。新任からベテランまで、すべての先生方の学級経営スキルアップに役立つヒントが満載です。この記事を参考に、後半戦でより良い学級づくりを目指しましょう!

執筆/埼玉県公立小学校教諭・紺野悟

目次

折り返しの地点こそ、振り返りのチャンス!

10月です。学級開きから半年、1年間の折り返し地点に差し掛かったことになります。2学期制の学校はちょうど前期の終業式がありますし、3学期制の学校は2学期が始まって1か月たった頃にあたります。「折り返し」の言葉の通り、ここまで通ってきた道を改めて通るように、これまでの学級の出来事を振り返ってみる時期です。

どんな学級であろうとうまく行ったこと、いかなかったことがあります。

どんな先生でも、授業中に見切れなかった場面、様子があります。

どんな学級でもいじめのタネはあります。

普段は、忙しくて振り返る時間も気力もないことでしょう。私も実はその1人です。ですが、この折り返し時期だからこそ、よく考えてみることはとても効果の高いことです。学級の状態を見取り、解釈して、学級をより良い方向へ導いていけるからです。

振り返ることで、「見えていなかった様子」へ目がいくようになります。

振り返ることで、「目が行き届かなかったあの子」へ話しかけるようになります。

振り返ることで、「なんとなく進んでいた活動」へテコ入れをすることができます。

振り返ることで、「人間関係に気づき」いじめの早期発見につながるかもしれません。

このように、いろんなメリットがある振り返り。それが半年たった今だからこそできる、学級をさらにバージョンアップさせる出発点になります。それでは、行ってみましょう。

ある朝の活動から考えてみよう!

先日、私のクラスに転校生が来ました。そのとき、私(先生)の自己紹介を兼ねて、モジュールの時間(15分)でこのような活動を行いました。

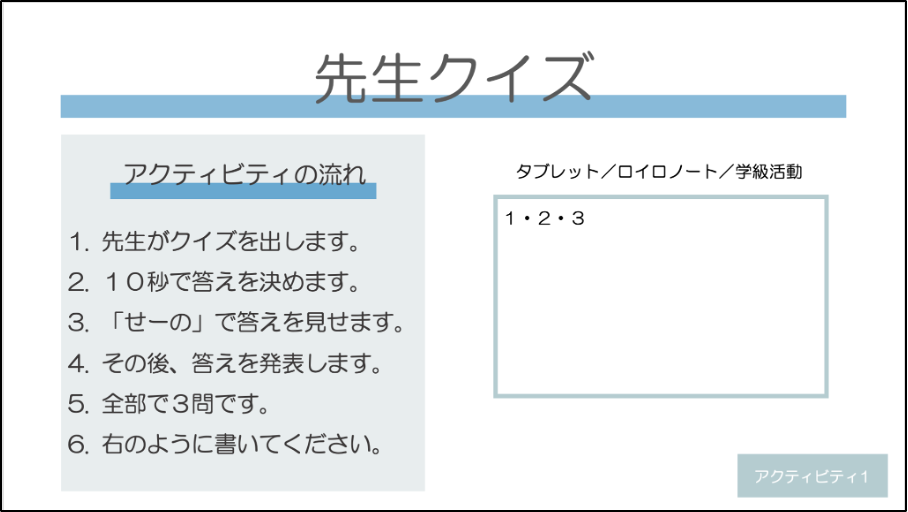

活動①先生クイズ

さて、転校生の〇〇くんが来たことですので、先生クイズを行います! 先生が今からクイズを出します。わかっても答えを言わないでください。10秒後に「せーの」でタブレットで回答を見せてください。その後、答えを発表します。

全部で3問出します。正解したら左上の1・2・3に丸をしてください。この数字は問題1、問題2、問題3と言う意味です。質問はありますか?

【クイズ1】先生はサッカーが好きです。好きなチームはどこでしょう?

【選択肢】 A:浦和レッズ B:北海道コンサドーレ札幌 C:ザスパ草津群馬 *写真で提示

【答え】 A:浦和レッズ

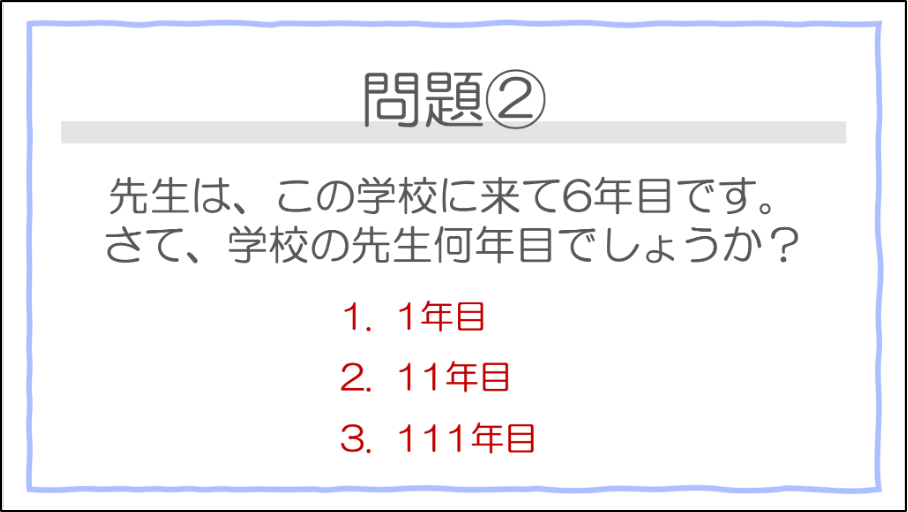

【クイズ2】先生は、この学校に来て6年目です。さて、学校の先生としては何年目でしょうか?

【選択肢】 A:1年 B:11年 C:111年

【答え】B:11年

【クイズ3】紺野先生が毎年必ず教室でやっていることがあります。それはなんでしょう?

【選択肢】 A:筋トレ B:絵を描く C:読み聞かせ *写真を提示

【答え】 C:読み聞かせ

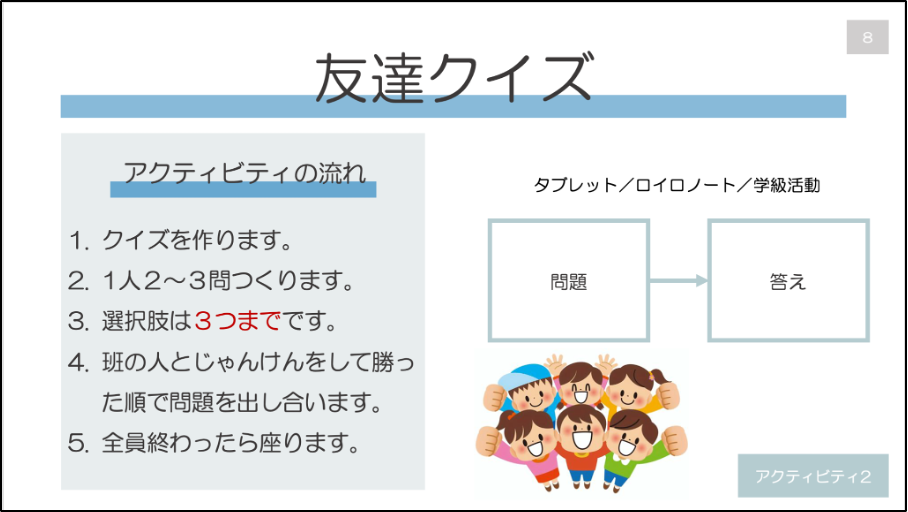

活動②友達クイズ

全問正解できましたか? 〇〇くんにも先生のことが少しわかってもらえたでしょう。次は、いま先生がクイズを出したように、みんなにクイズを出してもらいます。

ロイロノートを使って問題を2〜3問作ります。先生が出した問題を参考にしてください。質問はありませんか? それでは作成タイム3分です。スタート!

では問題を出し合います。ペアを作ります。じゃんけんをして勝った方から問題を出します。3問終わったら交代してください。先生が終わりと言ったら終わりにして席に戻ってください。それでは、始め!

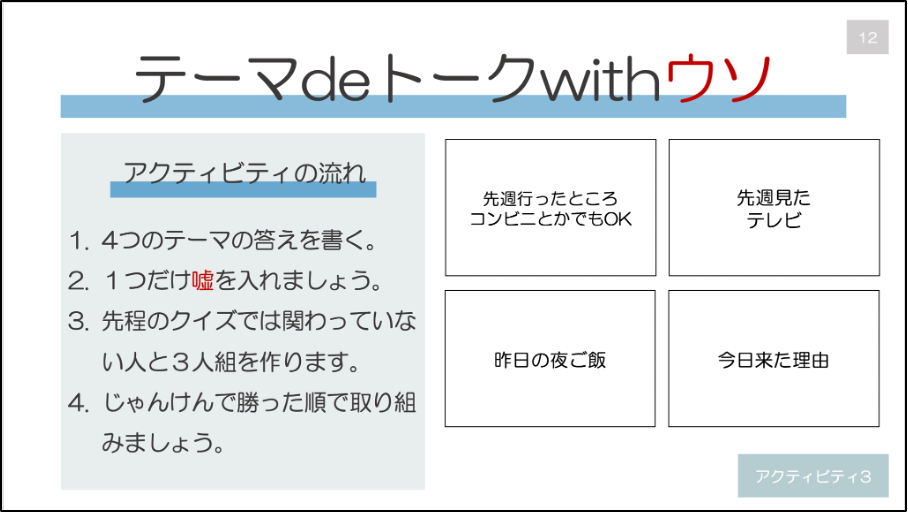

活動③テーマdeトークwithウソ

最後に「テーマdeトークwithウソ」をやります。4つのカードを出します。そのカードに、次のことを書いてください(スライド右側に提示)。ただし、1つだけウソを入れてください。やることは分かりましたか? では書き始めましょう。

班のメンバーとじゃんけんをしてください。勝った人から順番に見せましょう。最後に「どれがウソでしょう?」と言いましょう。やることは、分かりましたか? それでは始めてください。

さて、これらのスライドを見て、どんな意図を感じられたでしょうか。単なる3つのアクティビティを並べただけではありません。もちろん転校生にとって学級へ少しでも入っていけるようにするための手だてが組み込まれています。が、それ以外にも、今の学級の状態も加味されています。夏休み明けから、朝の動きが鈍いのです。腰が重いのです。連絡帳を出しに来るだけで、立つ、歩く、カゴに入れるこの作業に、間に雑談、席に戻る、遠回りするような感覚があります。そんな学級のリズムを改善したいという思いがあります。

この二つの目的を達成するために、15分の朝のモジュールの時間を使って、このような活動を行いました。それぞれどんな意図があったのか説明していきましょう。

(1)先生クイズでデモンストレーション

転校生が来ると、必ずといっていいほど自己紹介をします。まず転校生がして、続いて学級の全員がします。今回は初めに先生クイズと題して、先生の自己紹介です。ですから、盛り上がることを想定しているのではなく、「②友達クイズはこうやるんですよ」というデモンストレーションを兼ねているのです。ましてや、朝のだらっとした雰囲気です。まだ眠っているような雰囲気です。ですから、スイッチを数人押すことができれば成功です。

(2)友達クイズでリズムをつくる。

全体で全員が自己紹介をする方法を選ばなかったのは、聞いている時間が保たないからです。だらっとした雰囲気を払拭したいという目的があります。ですので、リズムを生み出せるようなペアで交流を繰り返します。

そこで、「5人と交流してください。終わったら座ってください。」と指示したとします。すると、交流にリズムが生まれません。早い人は早く終わっておしゃべり、なかなかペアを作れない子が困っている。そんな状況に知っては逆効果です。

そこで、2分ごとにタイマーを鳴らしました。タイマーがなったらペアを作り問題を出し合うことにします。これを5回程度、様子を見て繰り返します。こうすることでリズムが生まれるのではないでしょうか。

(3)テーマdeトークwithウソで、考えて楽しむ。

ダレている学級は、考えることを放棄しています。考えることこそが楽しい学びのはずなのに、考えずに「分からない」とすぐ口にします。そこで、ウソを考えるという、普段だったらよくはないことをしてみます。前の活動でリズムを作りましたが、生活班グループで行うので、身体的な動きはありません。むしろ、脳を動かすイメージです。

このようなことを想定して、朝の活動を行いました。きっと、転校生は全員の名前を覚えられなかったと思います。でもそれは、全員の前で全員が自己紹介しても同じです。1回で全員の名前を覚えるのは至難の業ですから、少しずつ覚えていけばよいと思います。大事なのは、緊張を少し解いてあげること、次に、話すきっかけを少し作ってあげることです。