国語科の「ICT活用」アップデート|生成AIで個に応じた指導を可能にする技【中野裕己の授業技術アップデート08】

『小学校国語授業アップデート』の著者で、国語科(読むこと)、対話指導、ICT活用の研究を精力的に進める中野裕己先生による新連載! 「発問」「教師の“ポジショニング”」「価値付け言葉」「問い返し」「ICT活用」「話合い活動」「授業準備」の7つの柱をテーマに、“明日から”できて“ずっと”役立つ授業の技を、多岐にわたってお届けします。

第8回目のテーマは、《多様な子供一人ひとりの「言葉の力を高める」生成AI活用》です。

執筆/新潟大学附属新潟小学校教諭・中野裕己

目次

生成AIとは?

連載第8回目となりました。新潟大学附属新潟小学校の中野裕己(なかの・ゆうき)です。

今回は、「ICT活用」アップデートとして、生成AIを取り上げたいと考えています。

あっという間に、社会に、そして教育現場にもやってきた生成AI。ここでは国語授業での活用を見据えて、「そもそも、どんなものなの?」というところから、話を始めたいと思います。

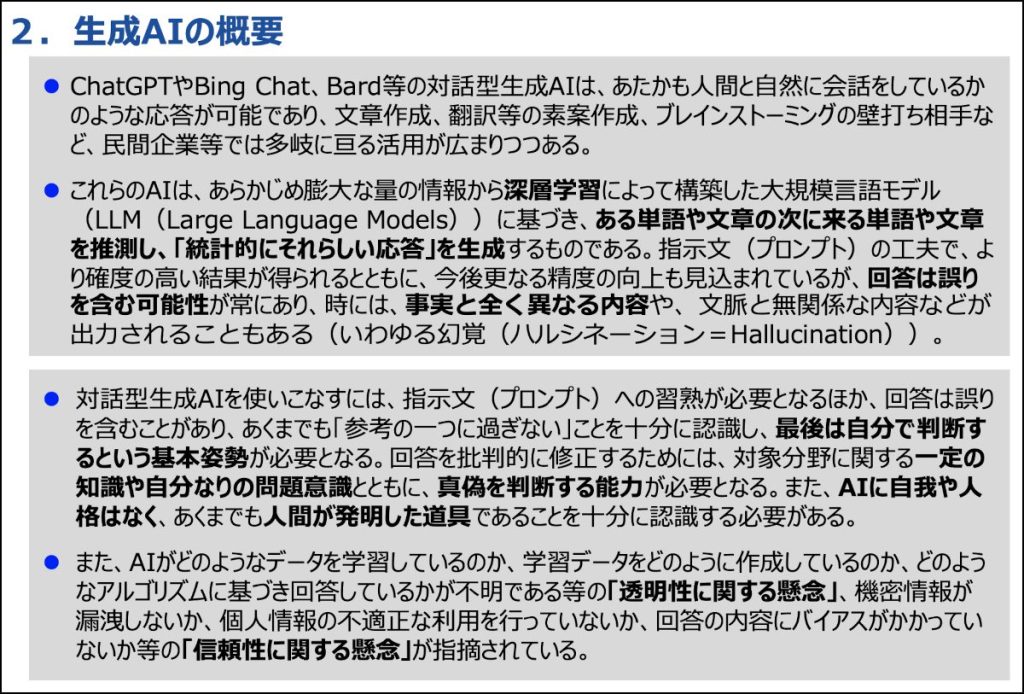

文部科学省から出ている「生成AIの利用に関する暫定的なガイドライン」には、次のように示されています。

「あたかも人間と自然に会話しているかのような応答が可能であり」「『統計的にそれらしい応答』を生成する」という点が、web検索とは異なる生成AIのメリットであると考えます。

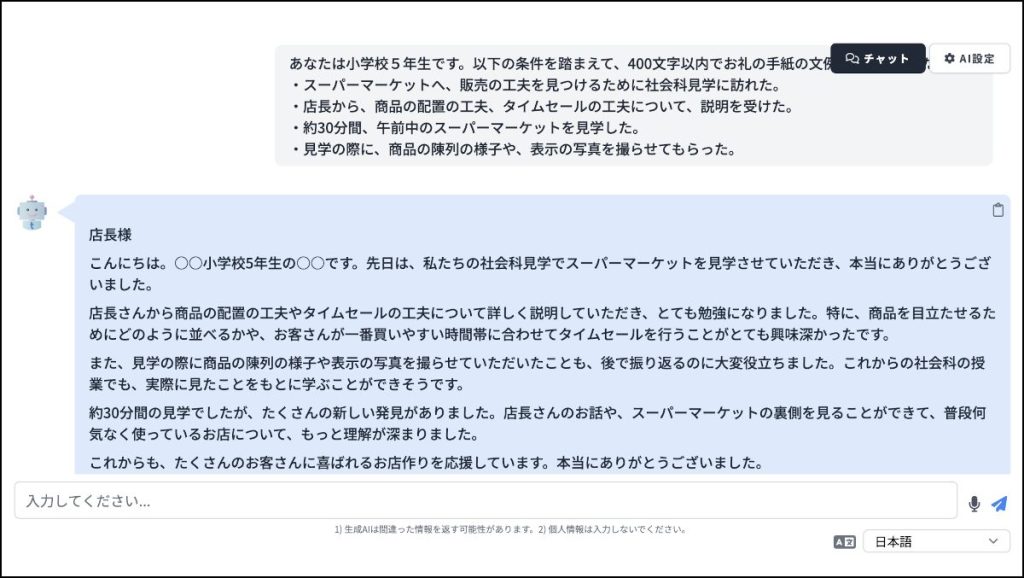

web検索は、「社会科で見学へ行ったスーパーへのお礼の手紙の書き方」など個別具体的な状況に基づく知識を検索することは、簡単ではありません(もちろん、運良くそのような情報を掲載しているHPが存在する場合もあります)。

一方で、生成AIは、指示文(プロンプト)さえ工夫すれば、会話をしているかのように、統計的にそれらしい応答をしてくれます。以下に実際の使用例を掲載します。

※同機能は、フィルタリングの設定と、教師側からのモニタリング機能を備えており、適切な環境下で子供が直接生成AIを使用することができる。

《参考》tomoLinks製品案内/学習支援サービス

一方で、これはweb検索にも言えることですが、「回答には誤りを含む可能性がある」ということを、念頭に置いて使用しなければなりません。

特に生成AIは、「『統計的にそれらしい応答』を生成する」ため、あたかも信頼できる情報かのように見えてしまいます。この点に注意が必要です。

したがって、ガイドラインにあるように、以下の心構えが必要になります。

●最後は自分で判断するという基本姿勢

⇒得た情報をそのまま使うのではなく、一度批判的に考察すること。

●対象分野に対する一定の知識や自分なりの問題意識

⇒批判的に考察するための知識や考えをもつこと。

●AIに自我や人格はないという認識

⇒人間とのやりとりではないことを理解すること。

各教科の学習指導要領を概観すると、批判的な考察や、AIの仕組み(目に見えない構造)の理解は、高学年の指導事項に関わっているように思います。したがって、生成AIの活用は、小学校高学年以降がふさわしいのではないでしょうか。(もちろん、低中学年の子供に、教師が生成AIを使って見せて、存在を認知させることには価値があると思います。)

国語科「書くこと」領域での活用例

ここからは、生成AIのメリットを生かした、すぐに取り組める活用例を提案したいと思います。なお、使用する生成AIは、先ほどもご紹介したコニカミノルタ社の「tomoLinks」内で使用できる「生成AI学習支援機能」です。

ここでは、「書くこと」領域での活用例を紹介します。以下のような単元の構想に、生成AIを活用した授業を位置付けました。

【学年】第6学年

【単元名】「大切にしたい言葉」(光村図書6年)

【指導事項】文章全体の構成や書き表し方などに着目して、文や文章を整えること。

【単元の流れ(全6時間)】

①学習経験、生活経験を振り返って、「大切にしたい言葉」を選ぶ。

②「大切にしたい言葉」に関連した経験を書き出す。

③文章構成を考えて、下書きをする。

④下書きした文章を推敲(すいこう)する。[本時・生成AIの活用]

⑤文章を清書し、友達と読み合って感想を伝え合う。

⑥単元の学習を振り返る。

「④下書きした文章を推敲する」学習で、生成AIを活用します。推敲は、書き上げた文章をよりよく修正する作業です。自分が書いた文章を、自分で見直すことは、大人でも容易ではありません。そのため、従来は他者の力を借りて、推敲させることがありました。ここに、生成AIを活用するのです。

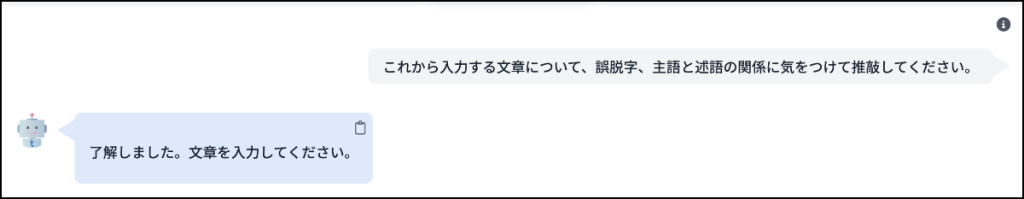

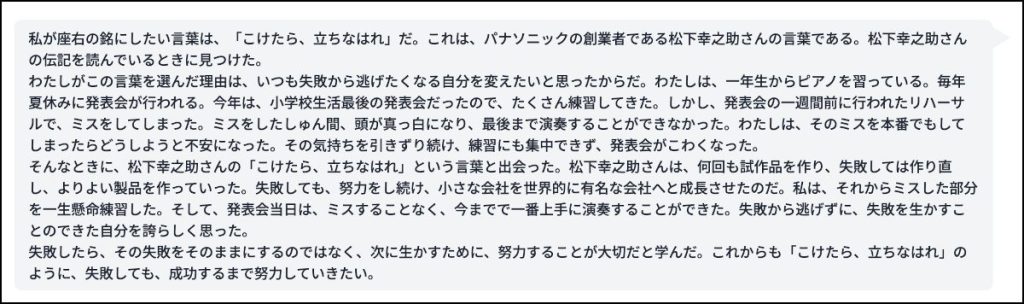

最初に、生成AIに次のような指示を与え、下書きした文章を入力します。

すると、次のような文章が返ってきました。

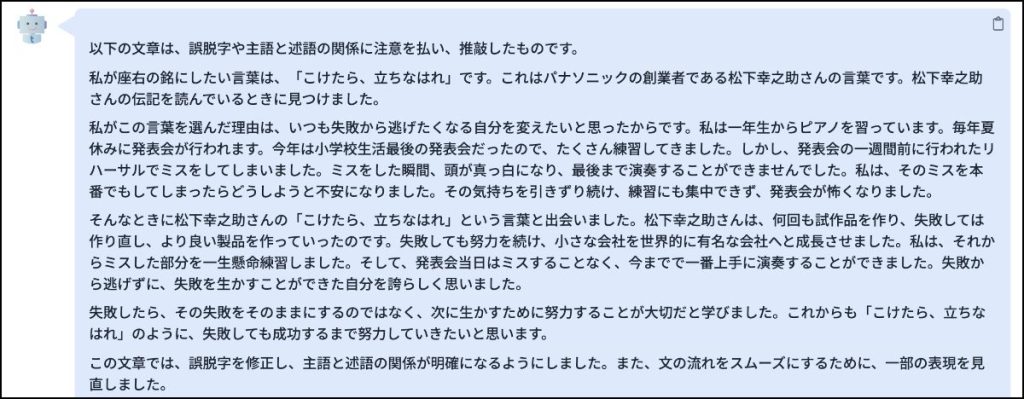

平仮名を漢字に変換する、句読点の位置を修正する、文末表現を修正するといった、推敲が行われていました。さらに、次のような指示を与えると、生成AIから異なる文章が返ってきました。

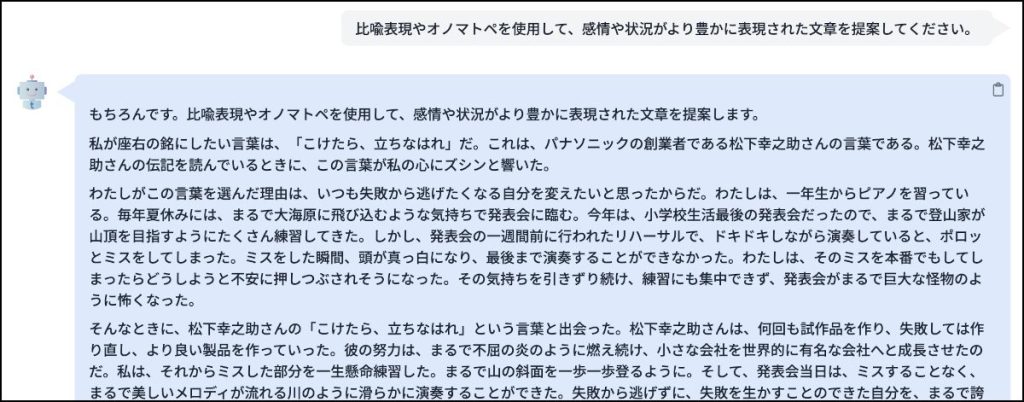

生成AIから返ってきた文章には、「私の心にズシンと響いた」「まるで〜」「ドキドキ」などといった表現が加わっていることが分かります。もちろん、この後には、どの表現を実際に取り入れるかをさらに推敲する時間を設けることが必要です。

そのために、次のような一斉指導を行います。

生成AIが提案してくれた表現の中で、気に入った表現はありましたか?

「心にズシンと響いた」は、そのときの私の気持ちにぴったりだったから、いいなと思いました。

逆に、これはちょっと…という表現はありましたか?

「まるで登山家が山頂を目指すように」という表現は、ちょっと大げさだと思いました。

分かる。大げさな言い方が私にもありました。

そもそも、「まるで〜」が多すぎて、ちょっとくどい感じがしました。

なるほど。自分の感覚にぴったり合ったものもあったけど、ちょっと言い過ぎなものもあったんだね。じゃあ、生成AIの提案を含めて、改めて自分の文章を推敲してみよう。

どの子供も生成AIの提案した文章を考察できるように、一斉授業で視点や手順を経験させるのです。そして、あくまで推敲の材料として、生成AIの提案した文章を活用できるようにします。