教室の問題行動にアプローチする認知機能強化トレーニング

小学校の先生たちが頭を抱えることの1つが、教室で見られる子たちの困っている姿です。これは、子どもの認知機能の弱さが要因の1つになっていることもあります。誰一人取り残さないためにも、認知機能強化トレーニングに取り組んではいかがでしょう。

監修/立命館大学教授・宮口幸治

目次

教室で見られる困り事の事例

教室には多様な子どもたちがいます。そのなかで、このような子どもたちを見かけませんか。

□ 授業に集中できない。

□ 黒板の文字をノートに写すことが苦手。

□ 人とのコミュニケーションがうまくいかない。

□ 図形がうまく描けない。

□ 漢字が正しく覚えられない。

□ その場に応じた行動ができない。

□ 先生や親の注意が聞けない。

□ じっと座っていられない。

□ 忘れ物が多い。

□ 算数の文章題が苦手。

□ 文の読み飛ばしがある。

□ 文章を書くことが難しい。

□ 勉強へのやる気がない。

□ 嘘をつく。

□ 自信がない。

□ 努力ができない。

□ 嫌なことから逃げる。

□ 算数などの問題で見落としが多い。

「私の学級にもそういう子がいる」という先生もいらっしゃるのではないでしょうか。これらは、教育現場で教師が頭を抱える子どもたちの様子です。と同時に、子どもたち自身が困っていることなのです。これらの様子は、次の5点+1という特徴で分類することができます。

1 認知機能の弱さ…見たり聞いたり想像したりする力が弱い。

2 感情統制の弱さ…感情をコントロールするのが苦手。すぐにキレる。

3 融通の利かなさ…何でも思いつきでやってしまう。予想外のことに弱い。

4 不適切な自己評価…自分の問題点がわからない。自信がありすぎる、なさすぎる。

5 対人スキルの乏しさ…人とのコミュニケーションが苦手。

+1 身体的不器用さ…力加減ができない。身体の使い方が不器用。

※幼少期からスポーツ等を経験し、身体機能が優れていて、不器用さが見られないケースもあるために、あえて「+1」としている。

先に挙げた例のような子どもたちは、もしかして1の認知機能の弱さに問題があるのかもしれません。

先生ができるスクリーニング検査

認知機能の評価を簡単にできる見る力、聞く力のスクリーニング検査で子どもの状況を把握しましょう。

見る力

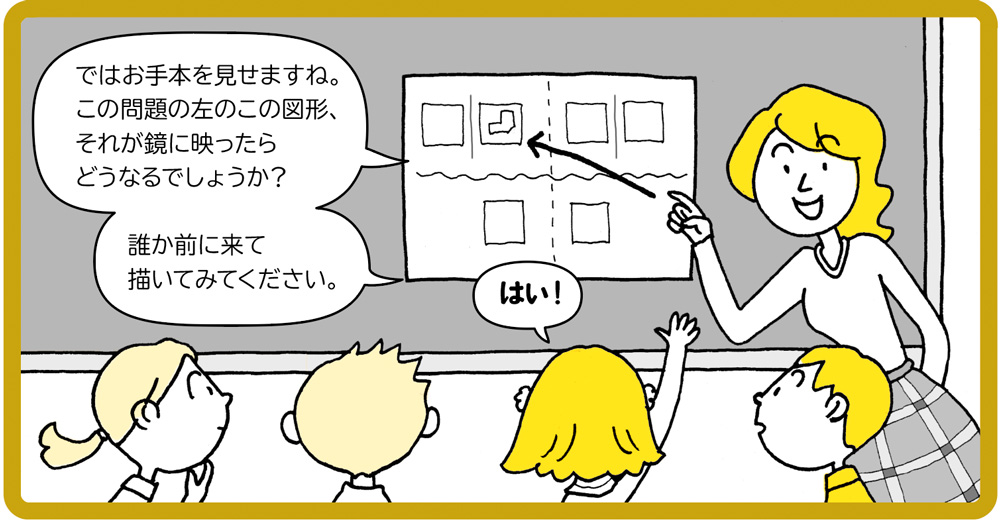

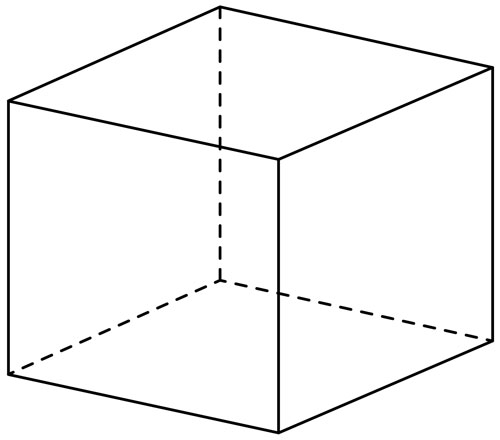

〇立体図の模写

見本に示した立方体を模写します。

8~9歳くらいまでに描けるかどうかが、認知機能の発達度合のめやすになります。

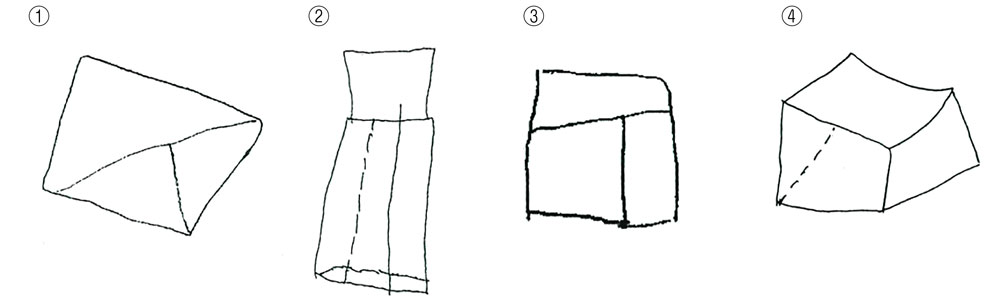

奥行きがつかめないと立体図ではなく四角形が集まっているように見え、①~③のような図を描きます。④は立体的に見えていますが、底辺がまっすぐで、側辺が下に広がっています。

聞く力

〇数の復唱

数字をランダムに1秒間隔で読み上げ、順番通りに復唱させます(例えば、3、9、6、1など)。6~7歳くらいまでに5桁、9~10歳くらいまでに6桁が復唱できるかが評価のめやすになります。また、逆から言わせる逆唱(先ほどの例では1、6、9、3)では、8~9歳で4桁が言えれば問題ないでしょう。