樺山敏郎先生の 全国花まる国語授業めぐり~子どもと登る「ラーニング・マウンテン」! ♯6 東京都葛飾区立清和小学校「文様」「こまを楽しむ」(第3学年)の授業

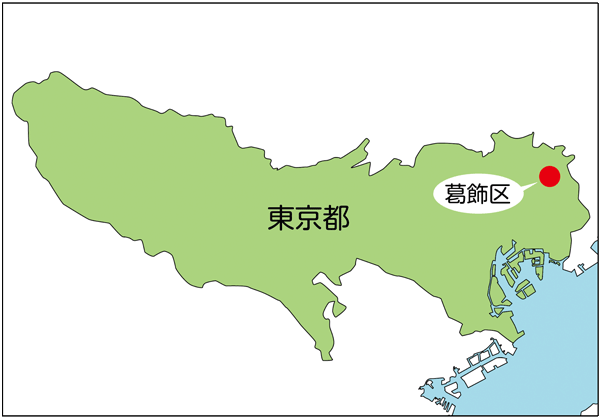

カバT(Teacher&Toshiro)こと、元・文部科学省学力調査官の樺山敏郎先生が全国の国語の研究校の授業を参観し、レポートする連載第6回。今回のカバTは、東京都葛飾区を訪れました。

執筆/樺⼭敏郎 KABAYAMA Toshiro

(⼤妻⼥⼦⼤学家政学部児童学科教授、元・⽂部科学省国⽴教育政策研究所学⼒調査官)

目次

【第6回】 東京都葛飾区立清和小学校

「文様」「こまを楽しむ」(光村図書第3学年)

授業者:植木優介教諭

訪問日:令和6(2024)年6月14日(金)

訪問の概要

葛飾区立清和小学校は、令和4・5年度葛飾区教育研究指定を受け、研究主題「ICT機器を活用した協働的な学びの実現」の解明に取り組むなど、長年にわたる研究校として区内外からその取組に注目が集まっています(下のボタンから「研究リーフレット」をご参照ください)。

令和4・5年度の研究では、国語科のみならず他教科等においても “ラーニング・マウンテン”が活用されていました。そうしたご縁もあり、小生は本年度の年間講師として同校の研究推進に関わる機会を得ました。本年度からスタートした国語科に特化した研究推進は、引き続き新たな指定校としてのミッションも託されているとのことです。

同校の研究主題は、「目的に応じて読みを深め、自分の考えを表現できる児童の育成~説明的文章の学習を通して~」です。今回は、本年度2回目の校内授業研究会でした。授業学年の第3学年2クラスで協力し合い、事前の他学級での先行実践を通した課題を踏まえた提案授業という位置付けでした。

本時は、単元(全8時間)の最後8時間目で、練習教材「文様」に別な文様の説明を加筆する学習が展開されました。

Good Practice〜授業の花まるポイント(全8時間中の第8時)

シーン1:“練習教材”から“本教材”へ、そして“練習教材”へ戻る単元構想

教科書教材は、「文様」と「こまを楽しむ」の2教材で構成されています。

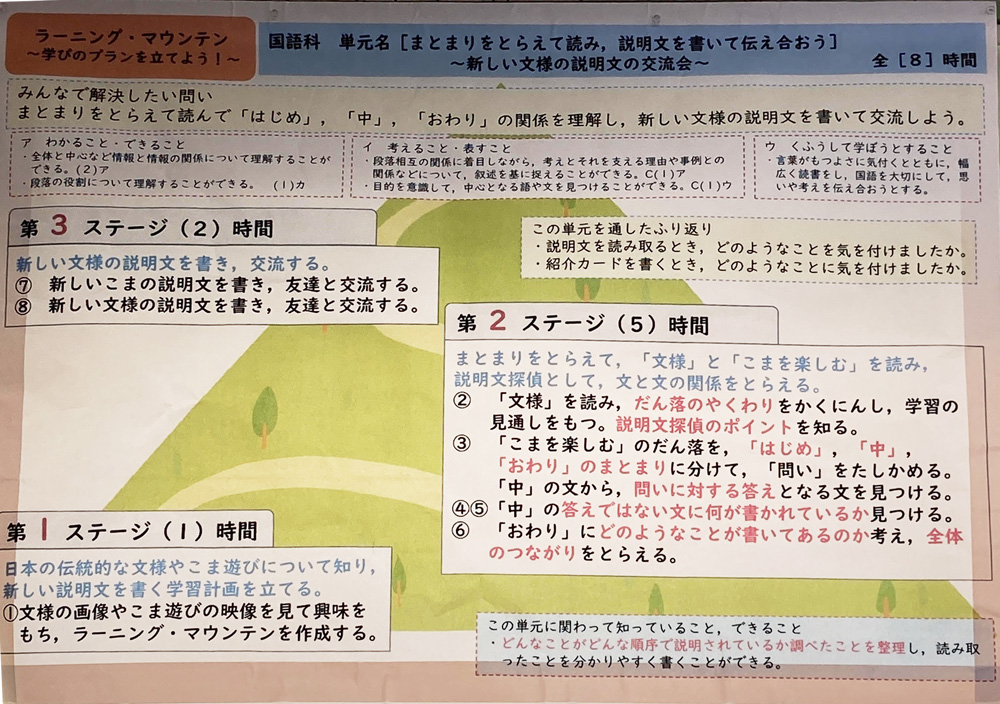

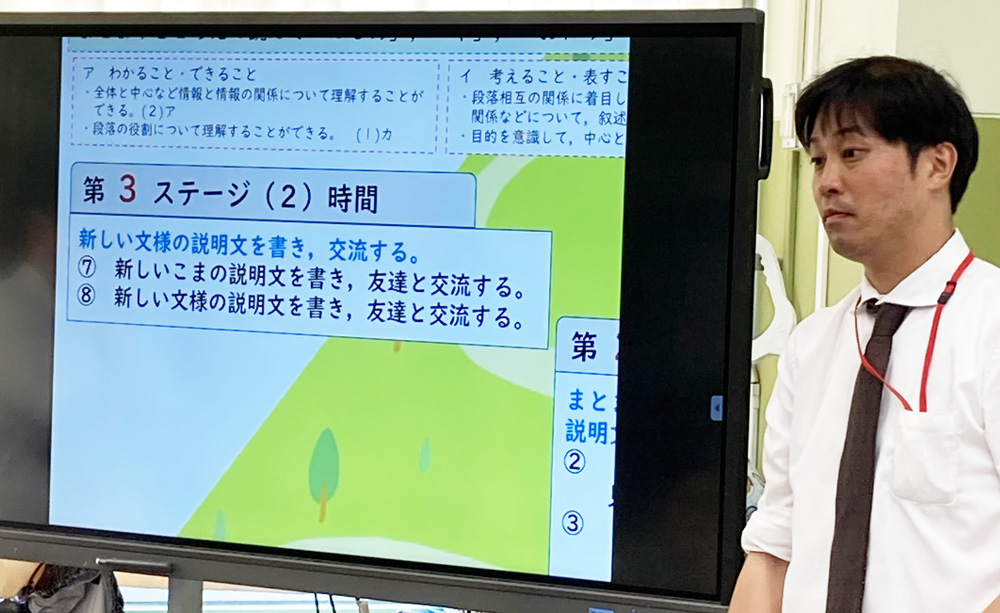

「文様」は練習教材として位置付けられ、そこで習得した知識・技能を本教材「こまを楽しむ」で活用するという構成です(全8時間)。植木先生が設定した単元名は「まとまりをとらえて読み、説明文を書いて伝え合おう~新しい文様の説明文の交流会」でした(写真1)。

写真1を見ると、ラーニング・マウンテンの第3ステージ(2時間)では、新しいこまの説明文と新しい文様の説明を書く活動が示されています。そこに向かって、第1ステージ(1時間)は、日本の伝統的な文様やこま遊びについて知ることから始まり、文様の画像やこま遊びの映像を見ながら題材への興味・関心を高めようとしています。

第2ステージ(5時間)が本単元の中心になりますが、そこでは、単元の主たる目標の実現に向かった学習活動が展開されています。学習していくキーワードとしては、「まとまり」、「段落」、「はじめ・中・おわり」、「問い」、「答え」、「文と文の関係」などです。植木先生は、練習教材「文様」において、このようなキーワードの指導を丁寧に行った上で、本教材「こまを楽しむ」で理解の深化を図ろうとしているのです。通常ならば、この流れで終わるのが一般的な単元構想ですが、第3ステージにおいて、練習教材や本教材を新たなテキストにリライトしていこうとしています。

ラーニング・マウンテンの大きな特長は、こうした単元の一連の流れを可視化、見える化することです。マウンテンの頂上には、教師が身に付けてほしい(教えるべき)内容が明記され、それを子どもと共有することができていました。こうした学びの文脈を子どもと共に創っていくことが、伴走する教師の指導力として今後一層求められていくと考えています。

シーン2:練習教材「文様」に新しい説明文を書くことの意味を理解する

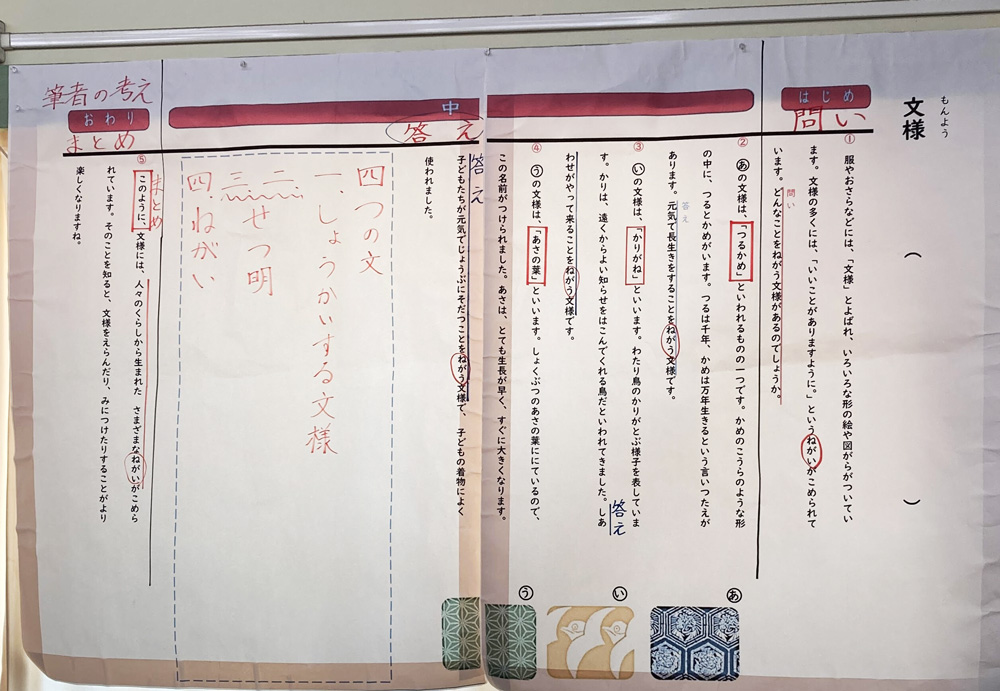

子どもが第3ステージにおいて、“新しい”こまや“新しい”文様の説明文を書くことにはどのような指導の意図があるのでしょうか。具体的な学習活動としては、子どもたちの題材に対する興味や関心を大切にしながら、教師が用意した補助教材を読み、習得した力を活用して教科書の説明文に加筆していくというものでした(写真2)。

読者の中には、「読む」単元であるのに、説明文を“書く”となると、それは「書く」単元ではないか(複合単元)と思われる方もあるでしょう。決してそうではありません。読む力を書く活動で見取っていると考えるのです。植木先生は、そのことを十分に理解し、子どもたちに対して、「自分たちで興味のある、こまや文様について調べてごらん」とは指示していませんでした。

本時では、文様の補助資料を教師が自作して与え、その内容理解を第一義として授業を展開していたのです。

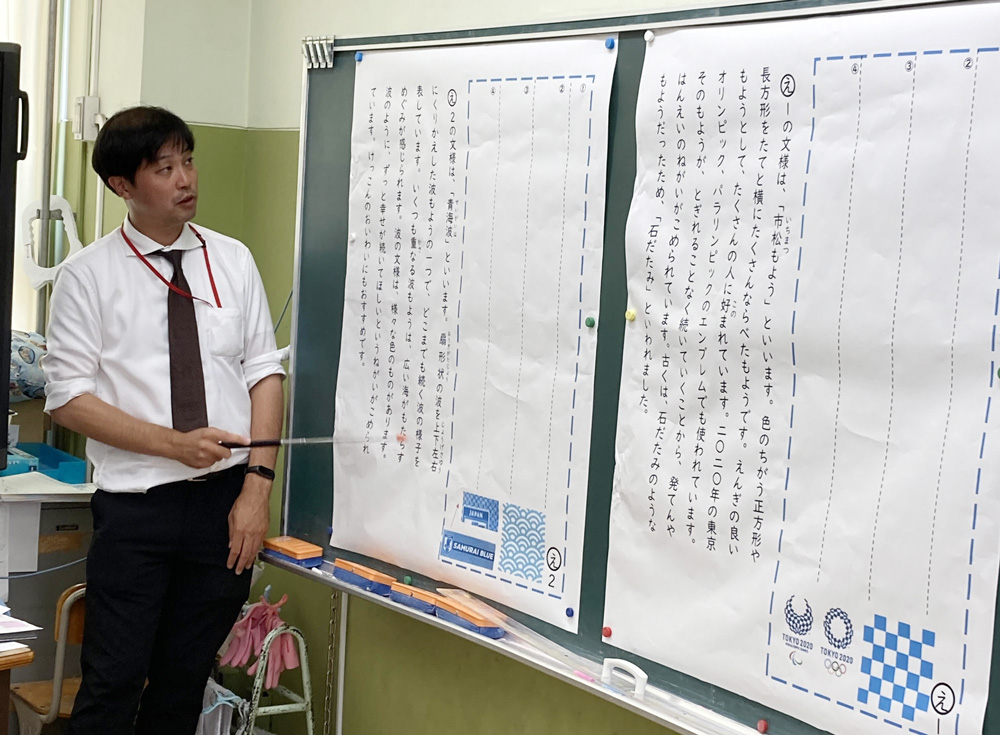

植木先生の用意した文様の資料は、「市松模様」と「青海波(せいがいは)」でした(写真3)。

植木先生は、ぞれぞれの資料の説明を6文で示しました。その6文の中から必要な文を4つ選んで説明文を構成するのです。このことは、どのような指導事項に当たるのかというと、写真1のラーニング・マウンテンの頂上付近の「イ 考えること・表すこと」の枠の最後の、「目的に応じて、中心となる語や文を見つけることができる」がそれです。

6文の中から4つの文を選ぶためには、教科書教材の説明の流れについて整理した、写真2の「紹介する文様」「説明①」「説明②」「願い」という観点や順序に即して、適切な文を見つけることが求められます。まさしくそれは、“目的”(新しい説明文を書く)に応じて、“中心となる語”(文様に込められている「願い」という重要語句)や“中心となる文”(紹介や説明と必要な文)を見つける力を高めることにつながっていました。

繰り返しになりますが、説明文を書く活動を通して、説明文を読む力を強化しているのです。本教材よりも簡素に取り扱った練習教材を再度取り上げて、その説明を加筆するという発想は素晴らしいと考えます。