安全確保につながる運動ってどうやって教えたらいいの? 【使える知恵満載! ブラッシュアップ 体育授業 #58】

学習指導要領高学年の水泳に、「安全確保につながる運動」が入ってきました。「何を指導したらいいの?」と迷った先生もいらっしゃるのではないでしょうか。私は、水中で安全を確保するためには「長く浮く」ことが大切だと考えています。つまり、低学年段階から浮くことの系統性を意識した運動に取り組むことが大切ということです。今回は、浮いて呼吸を確保できる背浮きまでのスモールステップを紹介したいと思います。

執筆/神奈川県公立小学校教諭・齋藤裕

監修/筑波大学附属小学校教諭

体育授業研鑽会代表

筑波学校体育研究会理事・平川譲

目次

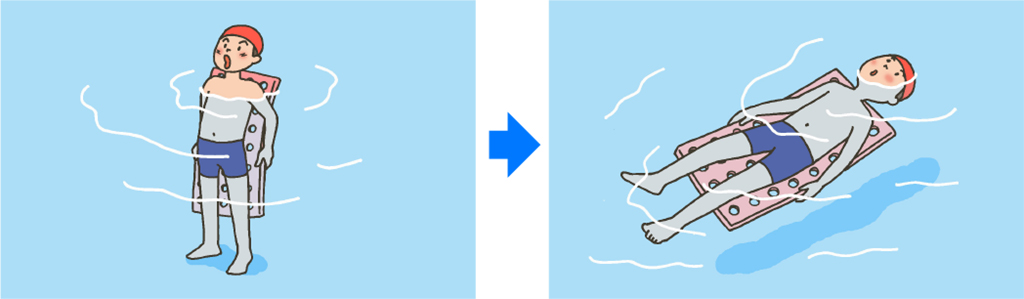

1.浮力体感マットで背浮き

水が苦手な子は、体に力が入ってしまい浮くことができません。さらに、沈むと怖くなり、足を底につけて離すこともできません。そこで、浮力体感マット※(以下、マット)という教具を活用する方法を紹介します。マットは、薄いお風呂マットのような教具です。浮力が強すぎないため、自分で浮いている感覚を体感しやすくなっています。

マットを背中に当て、大きく息を吸ってから、ゆっくりとマットに乗ります。ここで大切なのが、耳まで後頭部を沈めることです。水が苦手な子の中には、耳に水が入ることを嫌がる子がいます。マットの助けを借りて、耳に水が入っても浮き続ける体験をさせることが重要だと考えています。

※浮力体感マットは、ウチダス(株式会社内田洋行)の製品です。

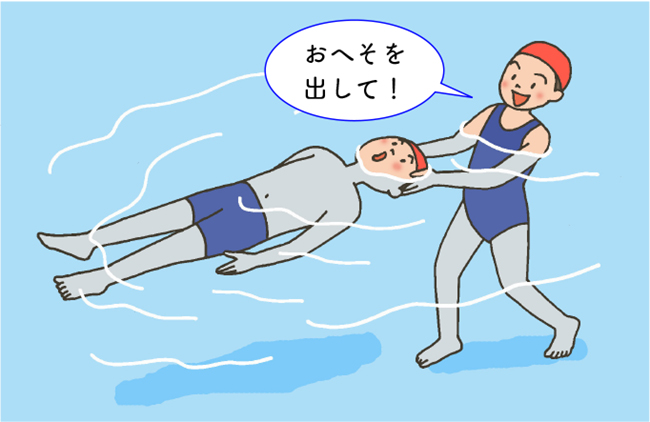

2.背浮きいかだ引き

背浮きの感覚が身についてきたら、お手伝いの友達が後頭部を持って、ゆっくり引っ張って進みます。お手伝いの子は頭を持ったまま、後ろ向きに歩いてゆっくりと引っ張りましょう。この時、一定のスピードで進むと、浮きやすくなります。浮いている子は、ただ引っ張ってもらうだけでは長く浮いていることができません。「あごを開いて耳を沈める」「体をそらせておへそを出す」という浮きやすい姿勢を保持することを目標にするとよいでしょう。

引っ張る子が見るポイントも同じです。耳が沈んでいない場合はあごを上げるよう、腰が沈んでいる場合はおへそを出すように、お手伝いの子がアドバイスします。

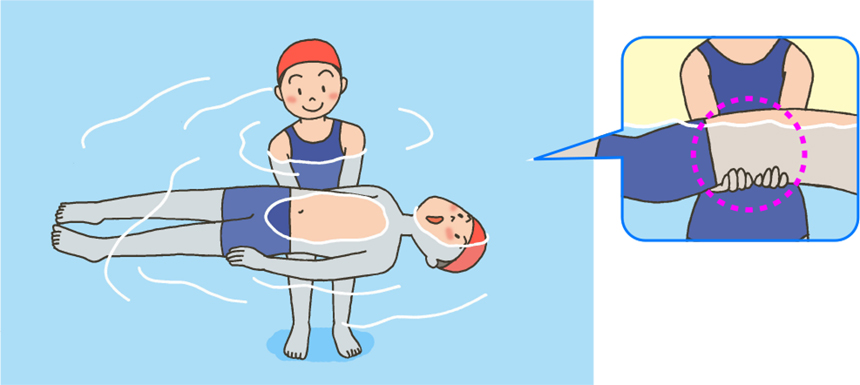

3.1人で背浮き・◯秒背浮き

浮力体感マットやいかだ引きで、背浮きの感覚が身についてきたら、1人で背浮きができるよう取り組んでいきましょう。1人で背浮きをする時も、耳まで水がつかるように頭を沈めます。大きく息を吸うことで体が浮きやすくなりますが、はじめのうちは、友達に腰のあたりを支えるお手伝いをしてもらうのもよいでしょう。

1人で浮くことに慣れてきたら、次はなるべく長い時間背浮きを維持する練習です。これまでの耳・あご・おへそのポイントに加え、手のスカーリング動作(腰の脇のあたりで、手のひらを内側→外側→内側→外側→……と繰り返し水をかく)で浮きやすくなることを学びます。ゲーム要素を取り入れて、「何秒浮いていられるかな?」と挑戦させると、多少顔に水がかかっても立ち上がらず、夢中になって取り組み続けます。

4.仰向けばた足

止まって浮くよりも浮きやすくなる「仰向けばた足」なので、「3.1人で背浮き・〇秒背浮き」と並行して教材に取り組むとよいでしょう。1人で背浮きができるようになったら、仰向けばた足に取り組みましょう。気をつけの姿勢の背浮きでばた足をします。ばた足と一緒に手もゆらゆらと動かすと、仰向けばた足がスムーズにできるようになります。プールの横を使い、端から端まで進むことを目指しましょう。進行方向が見えないので、お手伝いの子を横に立たせ、他の子や壁に頭がぶつからないよう気をつけましょう。

ここまでステップを進めてくると、背浮きの感覚はかなり高まってきています。呼吸可能な背浮きで移動できるようになると、自分の身を守れる可能性が高まります。高学年になってから数時間で取り組むのではなく、低学年段階から少しずつ取り組むことで、着衣泳など特別なことをしなくても安全確保につながる運動の指導が可能になると考えます。

【参考文献】

平川譲、清水由、眞榮里耕太、齋藤直人(2016)『水泳指導のコツと授業アイデア』ナツメ社

イラスト/佐藤雅枝

※連載「ブラッシュアップ体育授業」について、メッセージを募集しております。記事に関するご感想やご質問、テーマとして取り上げてほしいことなどがありましたら、下の赤いボタンよりお寄せください(アンケートフォームに移ります)。

執筆

齋藤 裕

神奈川県公立小学校 教諭

1978年東京都豊島区生まれ。子どもたちが「夢中になって体を動かそうとする体育学習」、体育を指導することを苦手と感じている教師が「これならできそうと思える体育学習」を目指して日々研鑽中。

監修

平川譲

筑波大学附属小学校 教諭

体育授業研鑽会 代表

筑波学校体育研究会 理事

1966年千葉県南房総市生まれ。楽しく力がつく、簡単・手軽な体育授業を研究。日本中の教師が簡単・手軽で成果が上がる授業を実践して、日本中の子どもが基礎的な運動技能を獲得して運動好きになるように研究を継続中。『体育授業に大切な3つの力』(東洋館出版社)等、著書多数。