失敗しない「学級懇談会」完全ガイド

「懇談会で大切なことは?」「事前準備は?」「内容は?」——教師の不安を一挙に解決! 話しやすい座席と場づくり、話す内容と順番、多くの内容を時間内に伝えるコツ、保護者の喜ぶトピック、よりよい懇談会にする4つのアイテム、注意点など、今すぐ準備に取りかかれるステップを具体例を交えて解説します。保護者との信頼関係を築いて共に子供の成長を後押しし、懇談会をよりよい学級経営につなげましょう!(ダウンロードして使えるワークシート付き)

執筆/埼玉県公立小学校教諭・紺野悟

目次

懇談会って何をする時間?

前回は授業参観について取り上げました。通例、授業参観の後に行われるのが「懇談会」です。授業参観は、保護者に授業を見ていただきます。では懇談会は保護者と何をする時間でしょうか?

もちろん飲み会とは違います。お茶会とも異なります。多少の伝達事項はありますが、林間学校などの保護者説明会ともちょっと違う位置付けです。そもそも「懇談」とは、ある一定のテーマのもとに親しく話し合うことです。その意味に照らし合わせると、懇談会とは、教師と保護者、または保護者同士が、子供たちの成長をテーマに意見交換をする場の総称、であると言えます。

では具体的に何をするのか。どう行うとよいのか、考えていきましょう。

懇談会、事前に考えておきたいこと

①座席をどうするか?

懇談会を始める前に、どのような座席配列で行うかを考えましょう。私の周りの先生方の様子を見ると、懇談会では以下の3つのパターンの座席があるようです。それぞれ一長一短がありますので、ご自身の状況に合わせて選択してください。

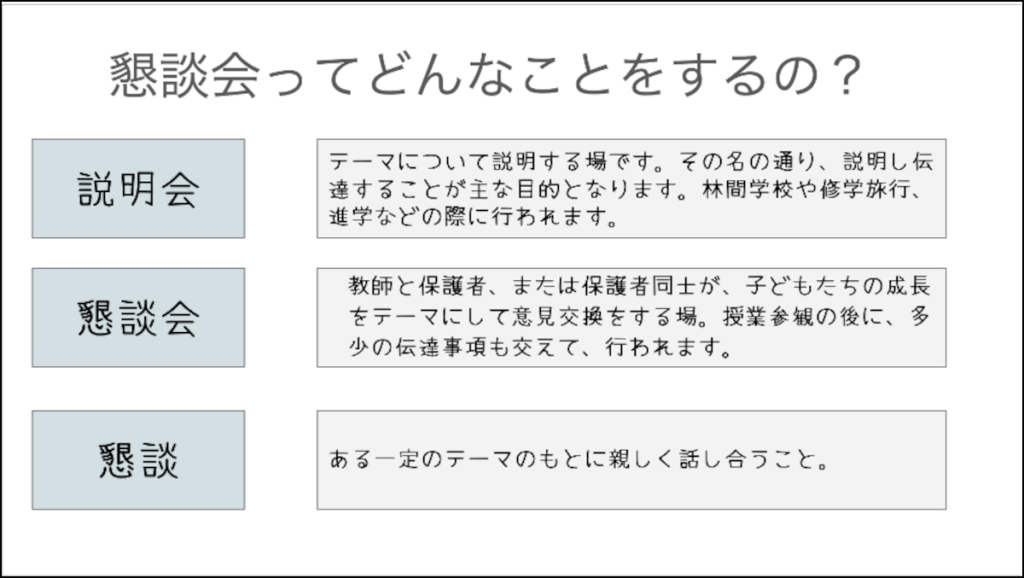

《ロの字型》

懇談会と言えばロの字の型を選ぶ方が多いようです。私が出会ってきた先輩方の多くもロの字で行っていました。私が子供の頃、母親を廊下で待っていた懇談会もこの形でした。同僚の先生いわく「全員の顔を全員が見ることができ、先生が進行役となって全員で話す場であるという雰囲気を醸成してくれる」というのが最大の良さのようです。

ロの字型の座席は、座りながら話したり、順番に話したりする場に適しています。教師も保護者も話す際に全体が目に入るので、みんなで行っている雰囲気があり安心感があります。また出席者からひとり一言いただく場合、スクール型で前に出て話すのはハードルが高すぎますが、ロの字型であればハードルが下がります。

この配置にする場合は、子供たちに協力してもらって、帰る前に場づくりをしてもらう手間が必要です。もちろん、翌日の朝には子供たちと机を元通りにする必要もあります。この手間さえ乗り越えられれば、懇談会に相応しい配置であると言えます。

しかし、私は過去に「ひとり一言があるなら懇談会に出たくない」と保護者に言われたことがあります。全ての意見を聞き入れるわけにはいきませんが、知らない人が多くいる場でいきなり発言を求められることは、大人でも緊張することは理解できます。全体の場で話すのが嫌だからといって参加していただけないのは、直接お会いする機会を失うことになります。そのことには十分に配慮しましょう。

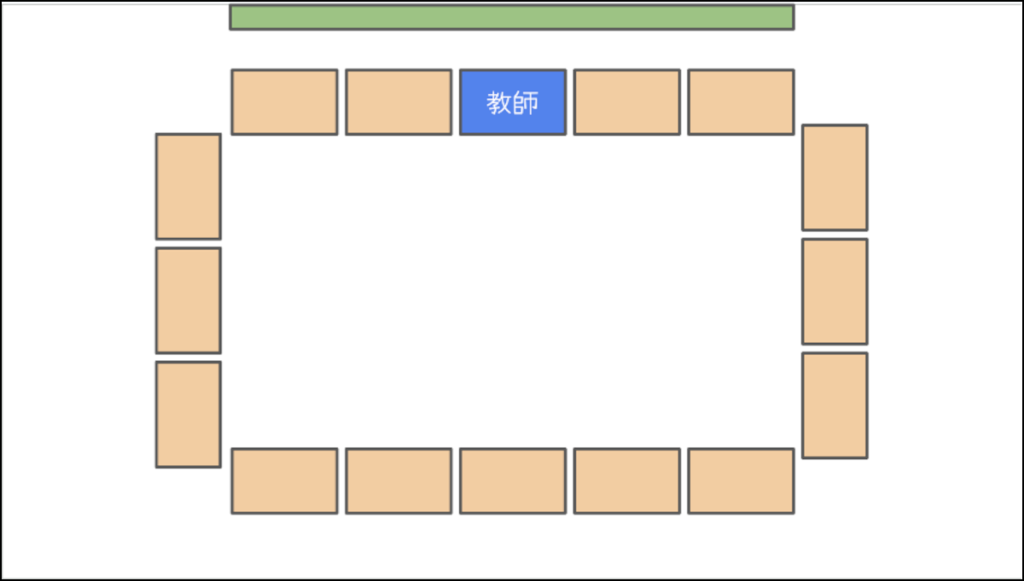

《アイランド型》

いわゆる、班の配列です。ロの字型と同じように場をつくる手間が多少かかりますが、普段から給食で行っている形式だと思いますので、比較的容易に行うことができます。

アイランド型は、グループでワークショップや対話を行う場合に有効です。全体の場での対話ではないので、話しやすく、場が和らぎやすい傾向にあります。事務連絡をしつつ、グループで懇談を行いたい場合に有効です。

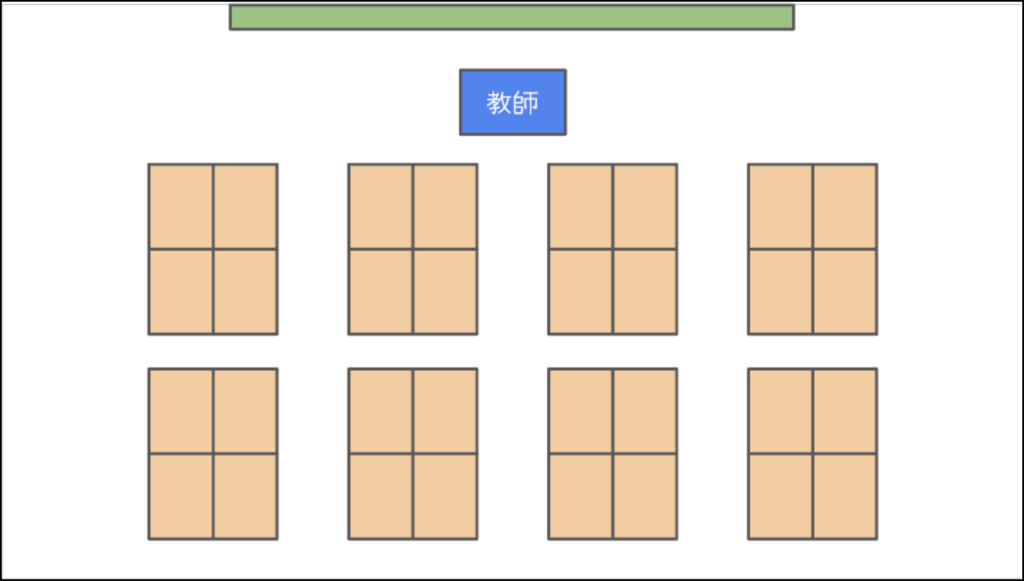

《スクール型》

保護者の方が教師(モニター)の方を向いて座ります。伝達事項が多い場合はこちらの形式をとります。確実にモニターが見やすくなるので、伝達には適した方法です。

対話を取り入れることも可能ですが、学級のように日々繰り返し行っているわけではないので、隣同士で行うのが精いっぱいです。短時間の対話だけで進めていく場合はこの形式でも可能です。

とくに学年全体で懇談会を行う場合は、教室の大きさの関係上、この形式しかできない場合もあります。ただし、どうしても伝達中心になってしまうため、保護者同士の対話は少なくなります。また、教師の方を常に向いているため、教師側の緊張が高まるかもしれません。

②どの順番で話を進めるのか?

懇談会では、学校から伝えなくてはならないことがあったり、PTA役員からの伝達事項や、次の行事に向けた準備のお願いがあったりすることもあります。保護者の方へ直接伝えることができる貴重な機会ですから、連絡事項を落としてはいけません。事前に学年主任、管理職に確認しておきましょう。

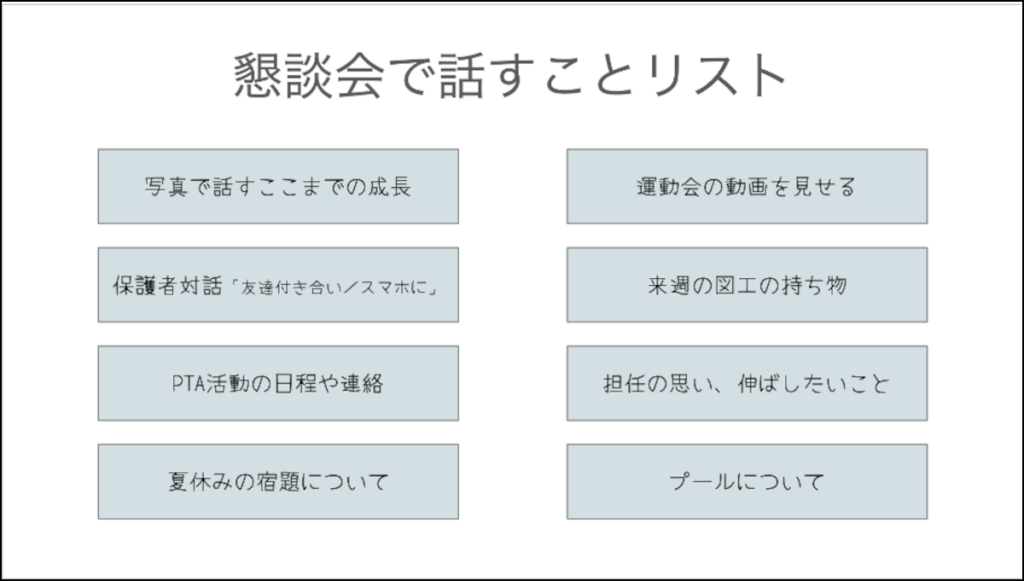

連絡すべき事を確認したら、次に大まかにプログラムを組みます。どの順番で行うのが良いかは状況によって異なりますが、たとえば今回は2回目の夏休み前、最後の懇談会だとすると、次にあげる内容が想定されます。さあ、あなたの学級で行うなら、どの順番で行いますか?

●写真で話すここまでの成長

写真で出来事を語ることで、保護者の方が普段は見ることができない教室の様子を垣間見ることができます。保護者からは好評です。

●保護者対話「友達付き合い/スマートフォン等」

担任としては、夏休み前に、スマートフォンを介したトラブルへの危機感をもってもらいたいものです。なぜなら、夏休みは担任の指導場面がないので、問題が肥大化して新学期を迎えることになるからです。高学年になればとくに話しておきたい話題でしょう。

●PTA活動の日程や連絡

前出の通り、必要な連絡事項を行います。

●夏休みの宿題について

絵を何枚とか、自主学習に力を入れて欲しいとか、保護者と一緒になって育てていくためにも意図を共有するのは大切なことです。

●運動会の動画を見せる

運動会までのストーリーやエピソードを見ていただくことで、成長を感じてもらえる機会になります。

●来週の図工の持ち物

図工では、特別な持ち物をお願いすることが多くあります。普段なら通信や連絡帳で済ませることもできますが、せっかくの機会を生かしてこの場で連絡することができます。

●担任の思い、伸ばしたいこと

4月の懇談会で伝えたでしょうし、学級通信で伝えてきていると思いますが、今一度、自身の指導方針を伝えておきたいものです。理解していただくと、学校での指導に家でもよりよい方向へ導いてくださることがあります。

●プールについて

プールが始まる時期ですから、持ち物の確認が必要です。学校によってプールカードの運用方法、システムが異なります。どの学校でも命に関わる授業であるため、厳格なルールが敷かれていると思います。

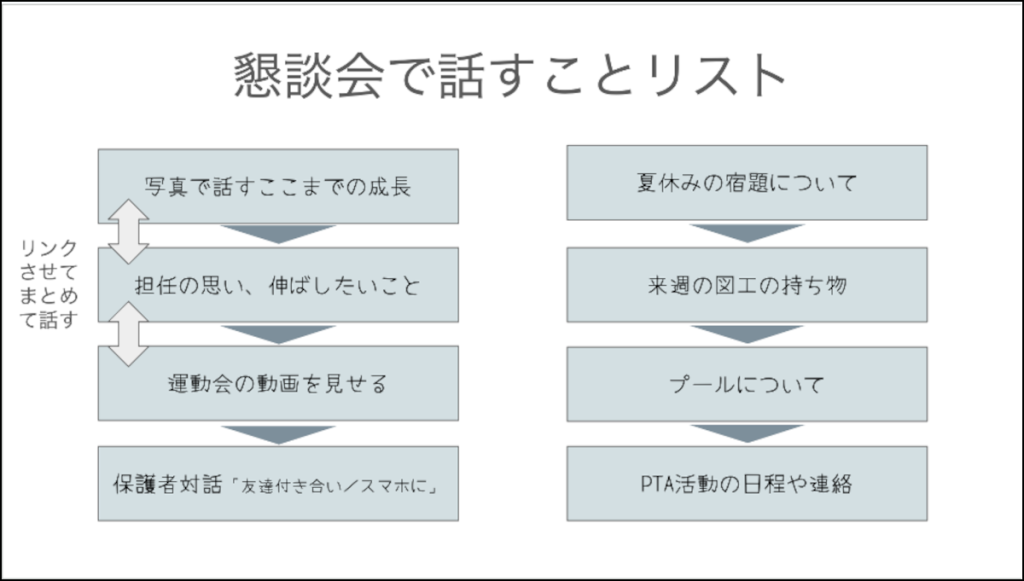

これらを順序だてて時間内に懇談会を行います。2回目の懇談会ですから、「教師の思い」として育てたい姿を伝えたいものです。先生の指導の意図が伝わると、理解してもらえることも増えていきます。

この場合、項目が多いので「教師の思い」と「ここまでの成長」をリンクさせながら話すようにします。また運動会の様子を動画で見せるならば、それもまとめて話せるように準備をします。これで1つのまとまりにするのです。こうすることで、流れを簡略化できます。内容も簡略化することで伝えたいことを簡潔に伝えられるようにします。

そして次に、保護者対話を中心の活動に位置付けて、今の様子からどんな友達付き合いをしてほしいとか、困っていることなどを話し合います。最後に事務連絡をまとめて行います。

1 写真と動画を見せる⇒「教師の思い」と「ここまでの成長」をリンクさせて話す

2 保護者対話を中心の活動に位置付ける

3 事務連絡は最後にまとめて行う

懇談会をよりよくする4つのアイテム

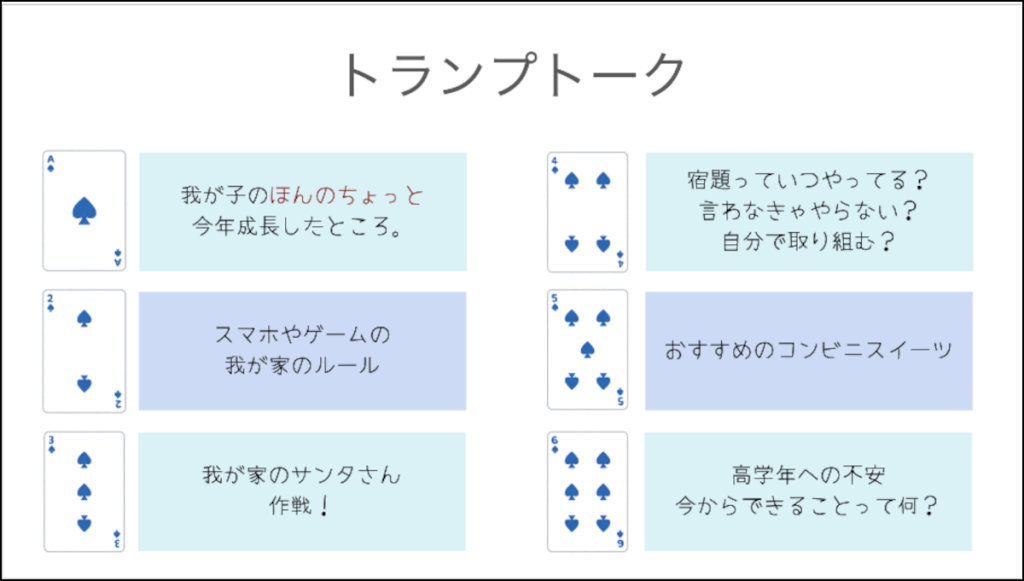

①トランプ

トランプがあれば、休み時間にカードゲームとして遊べるだけではなく、席順や順番を決める際に役に立ちます。懇談会では「サイコロトーク」のようにトランプを引いて、引いた数字のテーマに沿って話すというように、対話のタネになります。

教室にサイコロはないかもしれませんが、トランプなら教室に置いてあるかと思います。話題は下の図のように決めます。5番にあるように、全く関係ない話題を1つ忍ばせておくことがポイントです。グループでの対話を活性化してくれます。

②子供たちの詩や絵

子供の作品を話題に取り上げることはとても有意義です。とくに詩は日常的に書きやすく、変化が見やすいものです。私の学級では毎月詩を書いていますが、4月から書きためた詩を見ながら保護者の方にコメントをお願いしたり、言葉表現の成長を成長ポイントに取り上げたりして、帰りに着目して見学してもらえるようにします。

詩をおすすめするのは、絵よりかさばらず、日常的に書いていることが要因です。ですから皆さんの学級で日常的に俳句を書いていたり、絵を描いていたり、はたまた動画を撮っていたりするならば、同じように取り上げることができます。

③日記

日々子供たちが書いている日記も話題にしてみましょう。「こんなこと書いていたんだ」と驚いたり、学校での出来事に一喜一憂する子供たちの姿が垣間見えたりして、とても温かい雰囲気になります。

その日の日記へのコメントは、「天の声」として保護者に書いてもらうのもよいでしょう。次の日に教室で「これは先生じゃない、誰のコメントだ!?」と話題になること間違いなしです。

④子供の事前アンケート

懇談会でおもむろにクイズを出します。例えば、次のスライドのようなクイズです。

答え合わせとして、子供たちが事前に回答した用紙を保護者に渡します。よく家で学校の話をしてくれる子の保護者は結構当たりますが、「最近あまり話してくれないのよね」という場合は、「え、そうなの?」と意外な答えがあるかもしれません。「実はこれが思春期の始まりなんです!」という話をしていくきっかけになります。これは私が高学年を担任した際に行っているネタです。

もちろん様々な家庭がありますから、質問事項には配慮が必要です。

懇談会で保護者に話してもらう時に気をつけること

①ひとり一言はしんどいかも

職員会議で、「では、運動会の反省をひとり一言ずつお願いします」と言われて話しやすいでしょうか? ましてや後半になればなるほど前の人と話がかぶってきてしまうので、「どうしよう!」と思って焦ってしまうのではないでしょうか。

きっと懇談会でも同じような気持ちの保護者がいることを頭の片隅に置いておきましょう。もちろん、全員に喋っていただき、思っていることを聞くことができれば有意義かもしれませんが、喋りたくない人もいることをわかった上で行うことが大切です。それが、お願いする際の言葉のニュアンス、雰囲気、場づくりにも生かされるはずだからです。

②喋りたくなる話題なら喋ります

当たり前ですが、人は喋りたい話題なら喋るものです。前述したトランプトークでも取り上げた「各家庭でゲームについてはどんなルールなの?」ということは、多くの保護者が思っています。

よく子供たちが「◯◯くん家は6時までだよ」とか、「◯◯君だってスマホ買ってもらったんだから買ってよ」とか、人の家と比べてせがまれることが多いので、「実際どうなの?」と思っている方が多いのです。こうした話題がヒットすれば、「そうそう気になってた!」と前のめりで話してくれます。

大事なのは、そうした保護者が話したくなる話題をチョイスすることです。過去に行ったテーマをいくつか挙げておきます。

・子供の好き嫌い

・嫌いな食べ物の食べさせ方教えて!

・1日ゲーム何分がベスト?

・スマートフォンはいつからがいい?

・スマートフォンを持たせる良さと怖さ

・今の子供たちの流行

・SNSってどんなもの?

・宿題にどれくらい声かけていますか?

・うちの子の今年のちょっとした成長

・おすすめの冷凍食品

・今年のサンタは来る?

・サンタクロースっていくつまでくるもの?

・時短料理を短く紹介!

③子供の愚痴は悲しくなります

とは言え、いくら保護者が話したくなる話題でも、子供への愚痴が多くなってしまってはよくありません。建設的に話し合える内容でないと、どうしても悲しくなります。

もちろん子供の良いところだけ取り上げて、全部褒めなくてはいけないわけではありません。課題点を取り上げてはいけないわけでもありません。もちろん教師も、話す際には気をつけるべきです。子供への愚痴になってはいけません。というより、愚痴と捉えられてはいけないのです。言葉を丁寧に、かつ慎重に選んで話していきましょう。

伝達事項は1スライド1つ

伝達事項は箇条書きで示せばわかりやすいと思いがちですが、スライドで提示する場合は、1スライドにつき1つの内容にしましょう。そのほうが伝わりやすいです。以下のスライドが例です。

【スライド12〜14】

このように、1スライドに1つ取り上げることで、伝わりやすさは全く違ってきます。大したことないように思いますが、上手に伝えることができるスキルは、授業でも懇談会でも大切です。

終わりに

以上、今回は懇談会に絞って話をすすめてきました。懇談会は、教師と保護者、または保護者同士が、子供たちの成長をテーマにして意見交換をする場です。ある程度硬くなる会議とは異なり、打ち解けた雰囲気でありつつ、丁寧さ、配慮も必要です。

今回は懇談会に際して参考になるであろう手立てをいくつか出してみましたので、それぞれが目指す懇談会に合わせてカスタマイズして使ってください。

今回ご紹介したパワーポイントのテンプレートとワークシートを共有します。

ダウンロードしてお使いください!

↓↓↓

執筆者:紺野悟(こんの・さとる)

埼玉の教育サークル clover 代表。イベントを数多く企画・運営し、価値ある教育情報を広めている。共著『全単元・全時間の流れが一目でわかる!社会科 6 年 365 日の板書型指導案』(明治図書出版)他多数。

大好評! 紺野悟先生の『完全シリーズ』はこちらからご覧ください。

●失敗しない新学年スタート「1日目」の完全シナリオ《1時間目》

●失敗しない新学年スタート「1日目」の完全シナリオ《2時間目》

●失敗しない新学年スタート「1日目」の完全シナリオ《3時間目》

●先生のための失敗しない「1回目の授業参観」完全ガイド

●先生のための失敗しない「学級懇談会」完全ガイド

●山場の「魔の6月」を乗り越える!学級メンテナンスの手立て完全ガイド