学級活動(1) 話合い活動(学級会)の指導ポイント〜合意形成の作法を身につける

新学習指導要領の内容が先行実施されている特別活動は、「人間関係形成」「社会参画」「自己実現」の三つの視点で、集団や社会の形成者としての見方・考え方を働かせることを目標としています。

学級活動(1)では、学級生活における課題や問題点を「自分事」としてとらえ、みんなで話し合ったり考えたりすることで、子供たちに「自分たちの力で、学級をよりよいものへと変えることができる」という「見方・考え方」(=自治的能力)を育てることを目指します。集団に対する意識が芽生え始めてきたら、学級活動(1)における話合い活動(学級会)のステップアップを目指した指導について考えていきます。

執筆/神戸松蔭女子学院大学教授・秋山麗子

目次

1 学級活動(1)の活動過程

学級活動には、

(1)学級や学校における生活づくりへの参画

(2)日常の生活や学習への適応と自己の成長及び健康安全

(3)一人一人のキャリア形成と自己実現

の三つの内容が示されています。この記事では、そのうちの(1)の内容における話合い活動について述べていきます。

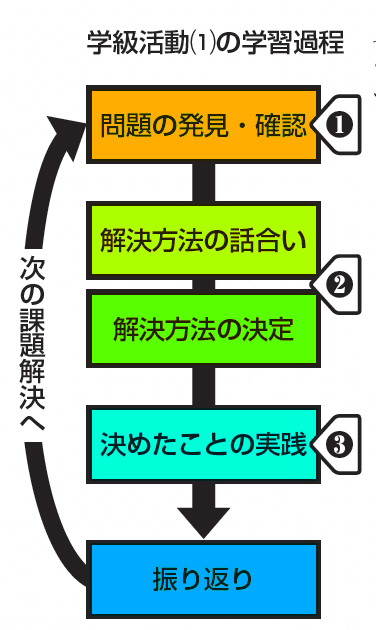

学級活動(1)の活動は、①「何が、どのように困るのか」をきちんとみんなに伝え、学級全体に「こうしたらよいのではないか」と提案し、②みんなで相談し、解決に向けたよりよい方法について合意を形成し、③解決に向けてみんなで実践する、という流れで進めます。

この流れのうち、②の話合い活動を、一般的に「学級会」と呼んでいます。活発な意見交換が行われる充実した学級会を実現するためには、①~③の活動の流れに沿って、意図的に指導することが大切です。

2 学級会の事前の活動 ~学級会の前にしておくこと~

(1)学級集団の状況を振り返ろう

学級会に取り組む前に、まず学級の状況について、次のような視点で振り返りましょう

ア.学級目標を決めていますか?

イ.子供たちは、掃除当番や給食当番、係の活動等に進んで取り組んでいますか?

ウ.子供たちは、先生や友達の話をしっかり聞くことができていますか?

エ.子供たちは、授業中、自分の意見や考えを述べることができていますか?

ア、イについては、集団づくりの基本です。「こんな学級にしたい」という目標をみんなで共有し、目標達成のための活動として、当番や係の活動に主体的に取り組めるような学級づくりを、日ごろから進めることが大切です。

ウ、エは、学級が、子供たちにとって安心して学習や生活に取り組める場所であるかどうかのポイントです。自分も他人も大事にできる人間関係を構築できる学級であることが、よりよい学級の条件です。

(2)問題や課題に気付く「しかけ」をつくる

学級の問題や課題に気付き、声を上げることができるような学級の環境づくりはできていますか? この時期になると、自分の身の回りの問題や課題に気付き、「なんとかしたい」と考える子供が増えてきます。そのような声を汲み取り議題にあげるための環境づくりが大切です。

担任は、学級に「相談ポスト」を設置して、学級生活の中で気になったことや困っていることをそのポストに入れてみんなで相談するように仕向けるとよいでしょう。それまでは、担任の先生に相談していた子供たちも、困ったことを手紙にして相談ポストに入れることで、学級みんなが一緒に考えてくれることを体験します。

学級生活での自分の気付きを学級全体の課題として相談するということを体験的に学べるようにすることで、逆に、学級の問題を「自分事」として考える子に育ちます。

(3)計画委員会を組織する

自立心が育ってきたこの時期、学級会を開くに当たって計画委員会を組織しましょう。計画委員会とは、話合いに向けた準備や司会、記録等を担当するグループです。学級会ごとに輪番制にして学級全員が一度は経験することが望まれます。低学年であれば、教師の支援や指導の下で、自分たちで学級会を運営する経験を進めることが大切になります。ただし子供たちが慣れるまでは、計画委員会の司会進行は担任の先生がするとよいでしょう。

【計画委員会の主な準備や仕事】

・提案された問題や課題の整理、次の学級会の議題の選定(決定は学級全員で)

・決定した議題の提案理由を具体化

・「話し合うこと」と話合いのめあてを決める

・司会、記録等の分担と気を付けることの確認

・「決まっていること」の確認

学級会までに、計画委員会から学級全員に議題について知らせます。一人ひとりが学級会ノートなどに自分の考えを書いておくなど、議題に対する問題意識をしっかりもつようにすることが、学級会の話合いを充実させる重要な手立てです。先生からではなく、計画委員会からのお知らせとすることが、子供たちの主体性を育てるポイントです。