「学習者用デジタル教科書」の現状と課題~どうしたら活用していけるのか~(前編)

令和6年度より、全国全ての小学5年生から中学3年生に、英語の学習者用デジタル教科書が導入されます。一部の小中学校では、「算数・数学」でも導入される予定です。いよいよ本格導入が見えてきた学習者用デジタル教科書。しかしこの先には活用へ向けての課題も横たわっています。

本記事では、教科書会社の担当者や学習者用デジタル教科書を活用している先生方への取材から浮かび上がった現状と課題をもとに、元教科書編集者/元教育ソフト開発者としての筆者の視点から、活用に向けた考察と提言を3回に分けてお届けします。今回はその第1回です。

取材・文/村岡明

目次

デジタル教科書は「指導者用」からスタートした

「デジタル教科書」と聞けば、一般的には子供たちが使う教科書のデジタル版といったイメージが想起されるでしょう。けれども、2000年代に日本で最初に提供された「デジタル教科書」は指導者用でした。児童生徒向けの端末数は限られていましたし、その多くがPC教室にあったことから、学習者向けより指導者向けの方が実用的だったからだと思われます。

とはいえ、当時の指導者用デジタル教科書は、評判がいまひとつでした。インターフェースが分かりにくい、動作も貧弱、ほぼPDFと同じではないか、と評価される製品もありました。

それでも今では機能やコンテンツが充実し、すっかり学校現場に定着しているようです。筆者が取材した先生方も、教科書出版社の担当者も、そう声を揃えていました。実際、令和6年度版からは、教師用指導書にデジタル版を標準で同梱する会社が増えています。もはや「授業で必須のツール」と言ってよい時代になったのかもしれません。

指導者用デジタル教科書が普及したわけ

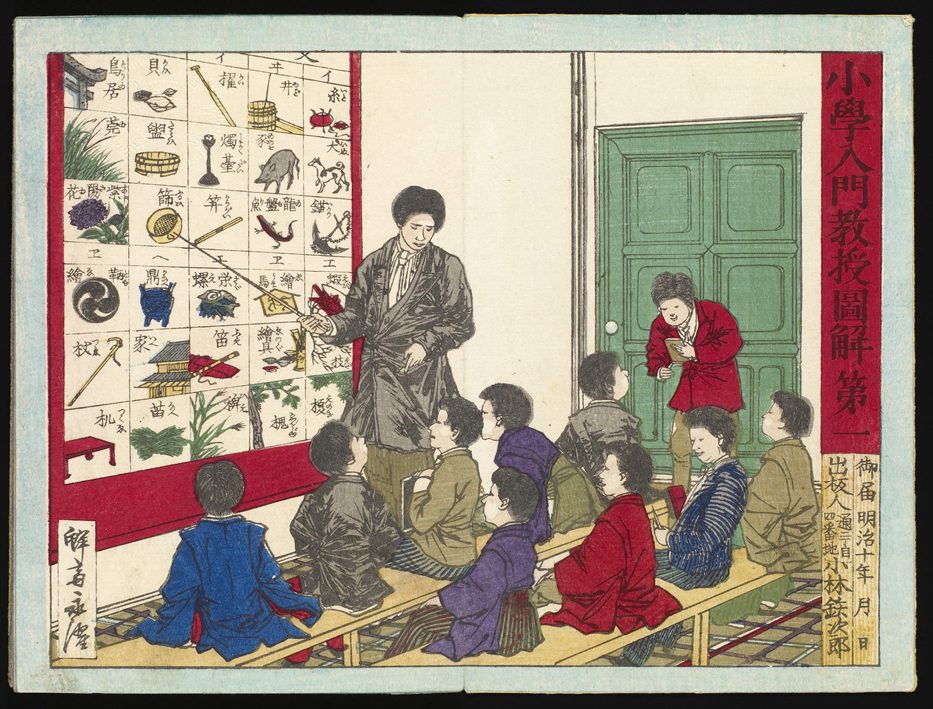

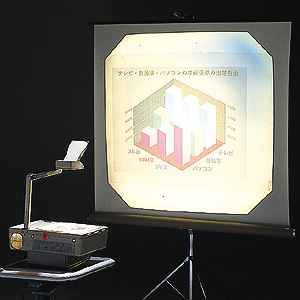

指導者用デジタル教科書が学校現場でこれほど使われるようになった理由は、これまで行われてきた授業のやり方に沿った製品だった、ということに尽きます。そもそも掛け図など「大きな図を見せる授業」というスタイルは、明治時代にも行われていましたし、昭和時代にはOHP(Over Head Projector)が大流行しました。

指導者用デジタル教科書は、様々な機能があるにせよ、「大きな図を見せる授業」という部分で、多くの先生方がその利用をイメージしやすかったのです。いわゆる一斉指導向けのシステムでした。先生方への端末整備が進むにつれて指導者用デジタル教科書が普及し、大いに利用されるようになったのは必然であったと言えるでしょう。