考えを広げて整理できる「メモ」のとり方とは【ノート指導12】

- 連載

- ノート指導早わかり

上手にメモをとるコツをつかめれば、いろいろなシーンで役立てることができます。今回は、「メモ」を使った学習のアイデアについて解説します。

執筆/北岡隆行

目次

メモをとるときは観点をしぼって

観点をしぼったうえで、大事な言葉を抜き出す

「メモをとりなさい」と言ったことがあると思いますが、メモをとる内容と方法について、指導したことがありますか。

「ありの行列」(光村3年上)の2時間目のことです。教科書に書いてある課題を書かせました。

だれが、どのようにして、その考えを見つけたのでしょう。

課題を読み、答えをノートに書かせました。あてられた子のほとんどが、

「ウィルソンという学者がありのことを観察していて、それで答えがわかりました。」

と書きました。

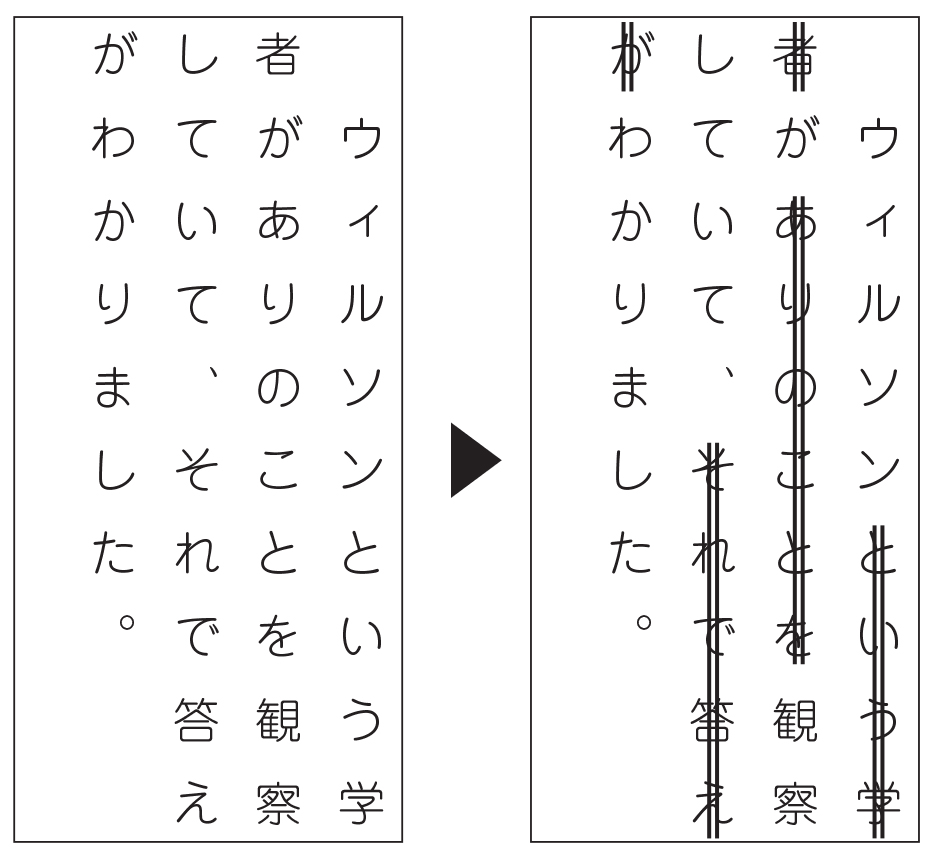

ここがメモ指導のポイントと考え、これをそのまま板書して、あらためて問いかけました。

・「だれが」

・「どのように」

・「もっと短くしてごらん。どのように。」

・「もっと短く。どのように。」

と板書をチョークの二重線で消しながら短くしました。

メモをとるときに大切なことは、○○を考えるうえで大事な言葉はどれか? 観点をしぼることです。問いに対応した部分だけを抜き出させることがポイントなのです。