そもそも「学校」って何だろう? 学校教育法での「学校」の定義とは ~シリーズ「実践教育法規」~

- 連載

- シリーズ「実践教育法規」

『規範意識』という言葉があります。それは単に法律や制度に則って行動する、というだけでなく、法律を支える道徳的原理に基づいて行動する、ということです。国の法のもとで運営されている学校機関に勤めるすべての先生にとって、規範意識は教育活動の下支えとなる大切な素養です。管理職の職務遂行時はもちろん、昇進試験で問われる大切な知識でもあります。

本連載は、教育に関する法令や制度に詳しい早稲田大学教職大学院・田中博之教授監修のもと、そんな「教育法規」をわかりやすく解説していきます。第1回はズバリ、「学校」について。ふだん何気なく使っている「学校」という言葉が法規のうえでどのように規定されているか、きちんと説明できますか?

執筆/阿内 春生(横浜市立大学国際教養学部准教授)

監修/田中 博之(早稲田大学教職大学院教授)

【連載】実践教育法規#1

目次

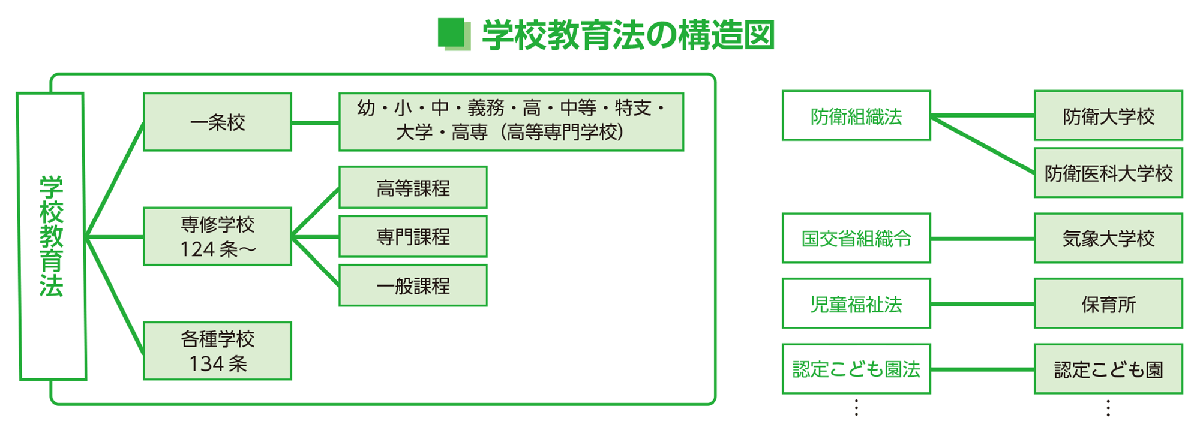

「学校教育法」の構造

日本における学校は、「学校教育法」に定める学校、それ以外の学校に大別でき、中でも学校教育法第1条に掲げる学校(一条校)は多くの人にとって身近な存在です。一条校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学および高等専門学校の9種です。

このうち、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程、特別支援学校の小学部・中学部が義務教育諸学校に含まれ、公立学校であれば、例えば「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(義務教育標準法)」などの適用を受けます。 また、学校教育法上は短期大学、大学院、専門職大学、専門職短期大学は一条校である大学の一形態であり、第9章大学(第83条~)にその根拠をもちます。なお、学校教育法の中でも一条校以外の学校も存在し、専修学校(第124条~)、各種学校(第134条)などがあります。

学校教育法は、第二次世界大戦後の1947年に制定されました。戦後教育改革の中で、従来の早い段階で進学する学校が分岐する複線型学校教育が見直され、比較的多数が共通した上位学校に進学する6・3・3制の単線型学校教育が確立しました。新制大学も1949年から開設されており、旧制大学だけでなく、旧制高校、旧制高等専門学校、医学専門学校、師範学校などが新制大学に移行しました。

その後、高等専門学校(1962年)、中等教育学校(1999年)、義務教育学校(2016年)が一条校として順次制度化されていきました。なお、特別支援学校は従来の盲学校・聾学校・養護学校をまとめた学校種別で、2007年に制度化されたものですが、従来の盲学校・聾学校・養護学校も当然、特別支援学校の制度化以前から一条校と位置づけられていました。