教育実習体験者座談会・前編「自分はこの仕事を楽しめるという気づきがあった」【みん教×EDUPEDIAコラボ】

これは、先生のための教育事典「EDUPEDIA」(運営:NPO法人ROJE)と共同で企画した、教育実習体験者座談会のレポートです。座談会は、事前に両サイトで受け付けた読者の皆様からの質問をもとに、テーマを設定して進行しました。学生たちは、「就職先としてどう思いましたか?」「学校側への要望はありますか?」など、答えづらい質問にも、真摯に答えてくれました。教育実習を控えた学生の皆さんはもちろん、教育実習生を受け入れる学校も必見の内容です。ぜひお読みください!

山口翔太(仮名) 東京学芸大学4年生。2024年4月から東京都の中学・高等学校の社会科教員として勤務予定。教育実習は、小学4年生担任と、高校の地理を担当した。

鈴木拓海(仮名) 信州大学教育学部3年生 教育系の企業に就職希望。現在就職活動中。教育実習は、小学校6年生担任と、中学校の社会を担当した。

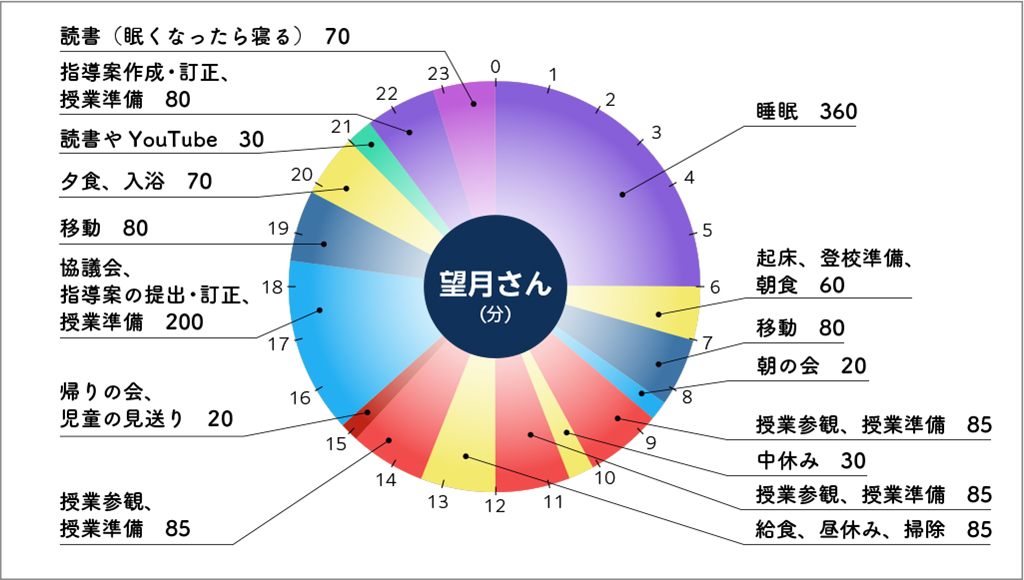

望月優香(仮名) 東京学芸大学3年生 公務員試験の勉強中。公務員あるいは民間企業に就職後、セカンドキャリアとして教員の道も視野に入れている。教育実習は、小学5年生を担任した。

目次

「想定外」への対応は教育実習でしか体験できない

──実際、学校の現場に行って、どんなことを学ぶことができましたか?

山口 実習を通して、その授業を準備することだったり、実際に授業をすること、さらによりよい授業に改善したりする作業が、自分はすごく楽しめるんだなという気付きがありました。そこに気付けたのが一番大きかったと思います。

授業の準備はけっして楽ではありません。いろいろな資料に当たって、その授業をやっとの思いでつくるわけですが、実際に授業をしてみると、想定していたものとはまるで違う子供の反応がある。でも、そんな想定外の反応も含めて、「おもしろい」と、思っている自分に気付けたのがよかったですね。

たとえば、高校での教育実習のとき、私は、2つのクラスで地理の授業をもっていたのですが、同じ内容の授業でも生徒の反応がまるで違うんです。ある時、私は地軸について間違えた表現で生徒たちに教えてしまったのですが、Aのクラスではそのまま流されてしまったんです。ところが、Bのクラスでは「こういう表現が正しいのではないですか?」と、すぐにある生徒が指摘しました。すると別の生徒が「先生の表現も、こういう理由があってのことなのではないか」などと議論が始まって……。同じ指導案で授業をしても、クラスによって展開が変わってくるということを学びました。

鈴木 それはおもしろい体験をされましたね! 私が学んだのは、授業中にどういう支援をすると子供が学びやすい環境になるのかというところです。教育実習に行く前は、どちらかというと、事前準備がもっとも大切だと考えていました。たとえば、社会の授業では、どういう資料を準備して、どういうふうに提示してといったところが。もちろんそれらも大切なのですが、実際、教育実習に行ってみると、机間指導中の声かけとか、使用するツールでどういうふうに表示するのかなど、当日の支援が非常に重要だと気付きました。机の間を歩いているときに、「これいいね。どういうふうに考えたの?」というようにその場で声をかけることで、子供がみるみる自信をもてるようになっていくのを目の当たりにしました。

望月 私も山口さんや鈴木さんと同様、授業づくりのところにすごく学びを感じました。教育実習へ行く前は、実際の子供を想定せずに指導案をつくることしかできませんでしたが、実習においては、「〇〇さんはどういう発言してくれるかな?」などと、クラスの子供たちの想定回答も意識して授業準備ができるということが大きな学びでした。

──困ったことや課題だと思ったことは何ですか?

鈴木 子供の発言が思うように出てこなかったことです。小学6年生の算数で、拡大図と縮図の書き方を学ぶという授業で、自分の授業計画では3通りの書き方を確認する展開にするつもりが、授業時間内に、子供の発言が思うように出てこなくて……。今思えば、計画どおりに進めることで精一杯で、子供たちをほめようという意識が抜けていたなと。自分の意識のもち方1つで授業内容も変わってしまうのだと思いました。

望月 私もそうですね。私が担当した小学5年生のクラスでは、算数では活発に意見が出るのに、国語に関しては、想定していたよりもよい反応が出づらく、授業が停滞してとても困ったことがありました。1回目の授業でそうなってしまったので、2回目以降では、「この発問だったら子供たちが答えてくれるかな?」と考えて、授業を修正していきました。でも、その修正が授業づくりの醍醐味だとも感じました。

子供との交流は他の職業にはない喜び

──教育実習を通して、うれしかったことは?

山口 子供たちと打ち解けられたことですね。小学校での実習の際は、休み時間のたびにサッカーなどに駆り出されていました。その時間の中で、子供一人一人の性格や人間関係が垣間見え児童理解が深められて、よかったと思っています。

それから、これはボーナスのような出来事だったのですが……ちょうど実習期間中に自分の誕生日が重なっていまして。私から子供たちに誕生日を伝えたわけではありませんでしたが、ほかの実習生が知らせてくれていたようで、手紙を書いてくれた子供がいたんです。手紙には「授業が楽しいです」と書いてあって……その時は実習で疲労のピークがきていたのですが、一気に吹き飛んだことを覚えています。

鈴木 それは報われますね! 私も一番うれしかったのは、子供たちから寄せ書きをもらったことです。私の教育実習は、先に中学校に行って、その後、小学校に行くという順番だったのですが、中学校のときは子供たちとあまり打ち解け切れなかったと感じていました。年齢的な要因もあるとは思うのですが。ですから小学校では、子供たちと打ち解けられるように、子供のことを知ったり、自分のことを知ってもらったりする時間を作ろうと思って、やっていました。そうしたら、意図せずに最終日、子供たちから寄せ書きでいろいろなメッセージをもらって、実習に行ってよかったと感じました。

望月 やはり、子供からの反応はうれしいですね。私も、毎回のように、授業の後で子供たちがかけ寄ってきて、「楽しかったよ」って言ってくれて、授業づくりをしてよかったな、と思いました。私の実習中には、運動会もあって、クラスの子供たちががんばって準備していたのを見ていたので、競技で優勝したときにはすごくうれしかったですね。