自分の考えをつくる! 箇条書きの効用【ノート指導9】

- 連載

- ノート指導早わかり

関連タグ

情報を書き出して整理するとどんな効果が生まれるでしょう。ノート指導について解説するシリーズの第9回は、「箇条書き」の効用についてのお話です。

執筆/北岡隆行

目次

数を限定して目標と意欲をもたせる

「書きなさい」と言うより、「10個書きなさい」と言うほうが有効です。「10」と数を限定することは、子どもに目標をもたせることになり、意欲的にさせます。ですが、書いたあとの指示がないと、意欲は急に落ちてしまいます。

そこで、こう言ってみてください。

「10個書けた子は、2つ目、3つ目の10個に挑戦しなさい。」

10個書くということは、あくまでも子どもにもたせる目標で、教師のねらいではありません。

教師のねらいは、たくさん書かせることから、整理したり、束ねたり、関係づけたりして子どもの考えをはっきりさせ、「考え」をつくらせることです。

そのねらいを達成するのに必要な数は、最低3個です。

そこで「3個書きなさい。」と言うと、1個しか書かない子がでてきます。これでは困ります。

しかし、「10個書きなさい。」と言うと、子どもたちはがんばって3個以上書きます。だから、「10個」なのです。

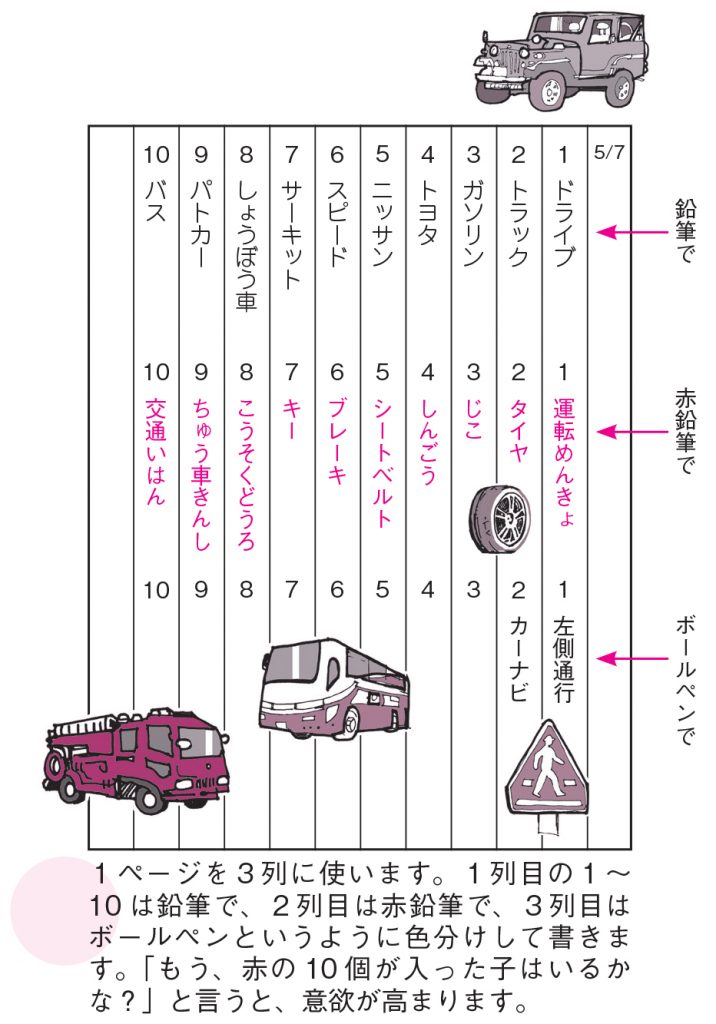

たとえば、「車という言葉で思いつくことを10個書きなさい。」と言うと、まず10個書いて、できたら、もっと書こうとします。書ける子どもにとっても、有効なのです。

「選ぶ」作業は、たくさんあるほうが、よりよいもの、より価値のあるものが生まれるからです。