行動を重視し、地域や企業と協力して学校全体でSDGsに取り組む 【連続企画 「持続可能な学校」「持続可能な教育」をどう実現するか? #08】

国際的な産業都市でありながら、多摩川や多摩丘陵などの自然にも恵まれた神奈川県川崎市。その川崎市にある平間小学校では、学校を挙げてSDGsに取り組み、政府による「ジャパンSDGsアワード」をはじめ、数々の賞を受賞している。校長の佐川昌広氏に、取組の経緯や具体的な内容について伺った。

神奈川県川崎市立平間小学校

学校教育目標は、「平間小の子がどこにいても楽しく生き生きとすごすため、自立と共生をめざし平間プライドを育み、未来を創る」。年に1度、町ぐるみで実施する「平間SDGsフェス」は今年で5回目。写真は佐川昌広校長。

この記事は、連続企画「『持続可能な学校」『持続可能な教育』をどう実現するか?」の8回目です。記事一覧はこちら

目次

コロナ禍による臨時休校のときの宿題が始まり

6年前に同校に赴任した佐川昌広校長。SDGsの取組について、「その前から環境教育やエネルギー教育を行っていたのですが、私自身、学生時代に野宿しながら徒歩で日本を縦断するなど自然体験的なことに関心があり、ESD(持続可能な開発のための教育)に取り組もうと思ったのがきっかけです」と話す。

本格的に始めたのは新型コロナウイルスの感染が拡大した頃。学校が臨時休校となったとき、「SDGsについて調べて、家でできるSDGsをお家の人と一緒に考えよう」という校長からの宿題を児童全員に出した。

「それで子どもたちは一斉にSDGsを知るようになったのです」

学校再開後、「子どもたちに宿題で考えたことを付箋に書いて、校長室前の掲示板に貼ってもらう。そんなところからスタートしました」と佐川校長。

現在は、《①学ぶだけでなく行動することが大切(SDGsアクション)》、《②学校全体で取り組むことが大切(ホールスクールアプローチ)》、《③多くの人と協力することが大切(マルチステークホルダー)》という3つの柱を掲げ、授業だけでなく、委員会活動や児童会活動など、学校生活の様々な場面でSDGsに取り組んでいる。

行動することを大切にしたのは、「環境教育やエネルギー教育で、自然を大事にするという心は育っている。けれど、それで地球がよくなっているわけでもない。そこで、もうちょっと踏み込んだことをやらなければいけない。SDGsはやっぱり行動することが大事だ」との考えにもとづいてのことだという。

学年ごとに具体的なテーマに取り組み、経済と環境を結ぶ活動も行う

授業では、低学年の生活科、中・高学年の総合的な学習の時間でSDGsの取組を展開。昨年度の例では、1、2年生は自分たちで育てた野菜の食べ残しから肥料を作る。また、自分たちの町のいいところを探して、みんなに紹介するなどの活動をしている。

3年生は竹をテーマにしており、和竿を作って近くの多摩川でハゼ釣りをしたり、竹あかりを作ったりしながら、竹が環境にとって素晴らしい素材であることを学習。4年生は多摩川の水害の学習からはじめて防災について学び、防災や避難所での暮らし方などを町の人に伝える活動をしている。

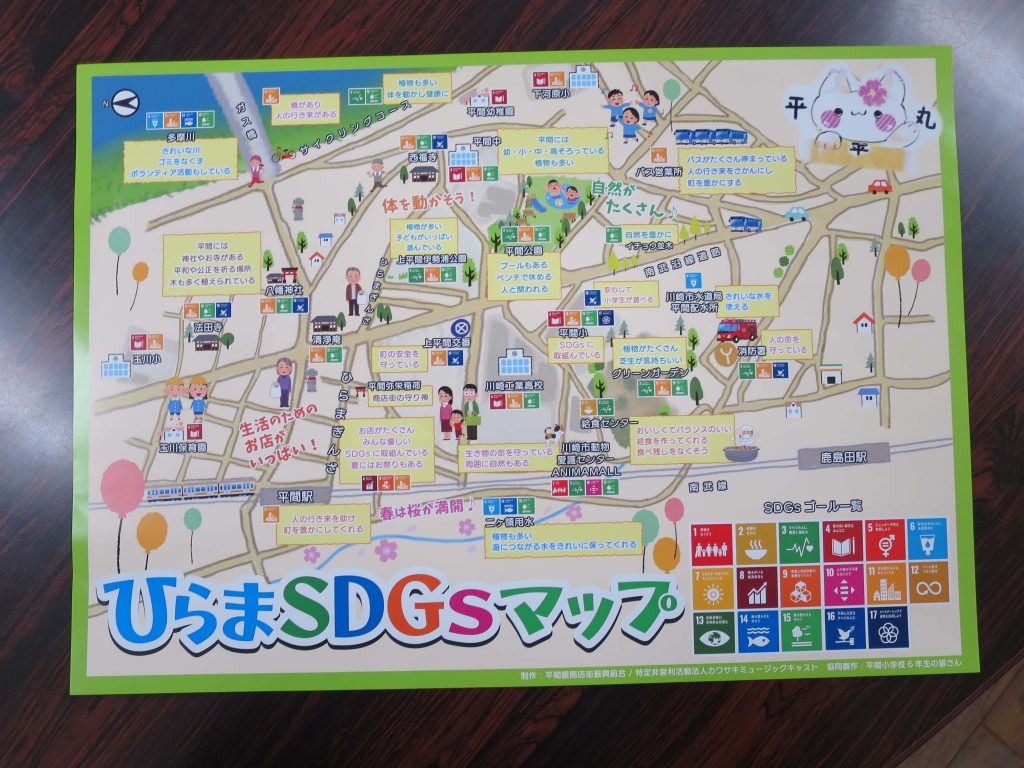

5年生は、多摩川の流域を探検。川に生息する生き物など、身近な自然観察を通して、脱炭素や気候変動などについて調べ、自分たちに何ができるかを考える活動を展開。6年生は、地元の商店街を盛り上げるため、CMや横断幕を制作した年や、町のSDGsマップを作った年もあり、昨年度は町のSDGsの歌をプロのミュージシャンと作って、ミュージックビデオを制作。それをいろいろなところで流してもらうという活動を行った。

3年生以上では企業と連携した取組も行っている。例えば3年生の子どもたちの発案で、子どもたちが表紙を描いた竹紙のノートを制作。これを大人に売り、その収益を里山を守る団体に寄付している。また6年生は、横断幕の端材を利用して障害者施設で作られたポシェットやポーチにデザインをほどこし、地元商店街のイベントで販売した。

「その売上げが障害者施設に届くようにして、SDGsのいちばんの理想である経済と社会と環境の調和という取組を地域でやっています」