「ソーシャルスキル」を確認する評定法って?【ソーシャルスキル早わかり11】

ソーシャルスキル学習とは、対人関係をスムーズにするための知識と具体的な技術=「人づきあいのコツ」を知るためのトレーニングです。今回は、学習後、どの程度スキルが身についたのかをはかる評定法を紹介します。

執筆/荒木秀一

目次

ソーシャルスキル学習とは?

ソーシャルスキルとは、対人関係をスムーズにするための知識と具体的な技術=「人づきあいのコツ」です。

かつては家庭や地域社会での集団の遊びなどの中で自然と身についたソーシャルスキルですが、現代では少子化や地域の教育力の低下といったさまざまな要因によって身につけることが難しくなりました。そこで近年では、集団生活を基本とする学校での学級単位のソーシャルスキル教育の重要性が強調されています。

ソーシャルスキル学習は、「インストラクション」「モデリング」「リハーサル」「フィードバック」「定着化」の5段階で展開されます。詳しくは下記のリンクからご確認ください。

ソーシャルスキル早わかり(1)基礎知識その1

ソーシャルスキル早わかり(2)基礎知識その2

ソーシャルスキル学習をする前、または学習後に、子どもたちにソーシャルスキルがどの程度身についているのか確認しておく必要があります。

ソーシャルスキルをはかる方法はいろいろありますが、ここでは、「教師による評定」と「子どもの自己評定」を紹介します。

教師による評定法

教師が子どものソーシャルスキルを総合的に判断するものです。小学校の教師は、学級担任制のため、子どもたちが登校してくる朝から帰りまで、子どもたちと常にいっしょにいます。ですから、担任の教師こそがクラスの子どもたち一人ひとりの実態をもっとも理解していると言っていいでしょう。

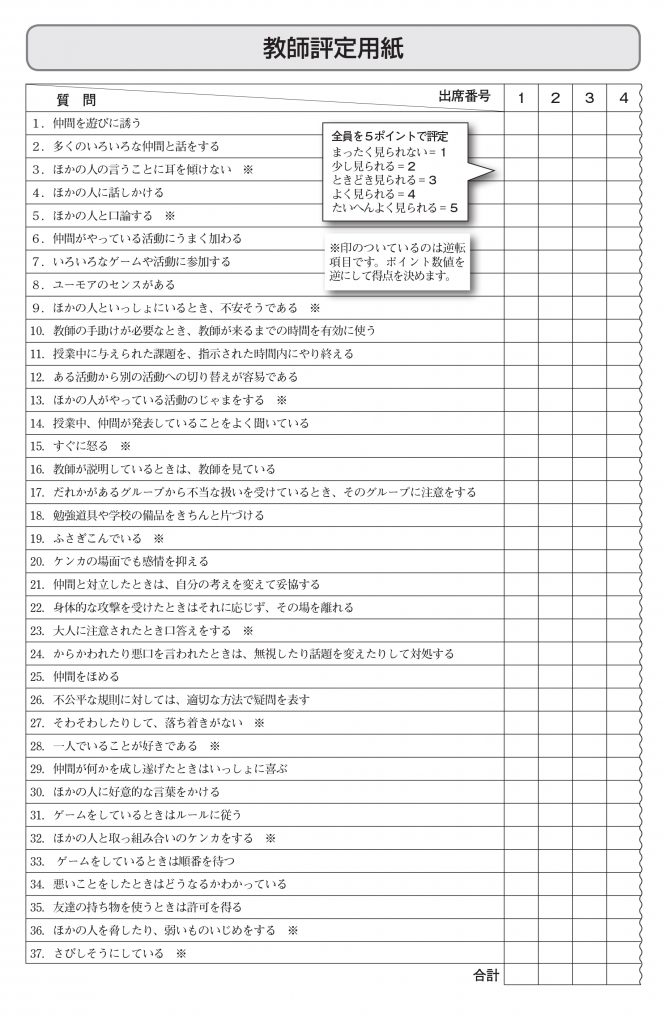

ターゲットスキルの選定や個人の実態把握には、「教師評定用紙」を使うといいでしょう。

- 仲間を遊びに誘う

- 多くのいろいろな仲間と話をする

- ほかの人の言うことに耳を傾けない ※

- ほかの人に話しかける

- ほかの人と口論する ※

- 仲間がやっている活動にうまく加わる

- いろいろなゲームや活動に参加する

- ユーモアのセンスがある

- ほかの人といっしょにいるとき、不安そうである ※

- 教師の手助けが必要なとき、教師が来るまでの時間を有効に使う

- 授業中に与えられた課題を、指示された時間内にやり終える

- ある活動から別の活動への切り替えが容易である

- ほかの人がやっている活動のじゃまをする ※

- 授業中、仲間が発表していることをよく聞いている

- すぐに怒る ※

- 教師が説明しているときは、教師を見ている

- だれかがあるグループから不当な扱いを受けているとき、そのグループに注意をする

- 勉強道具や学校の備品をきちんと片づける

- ふさぎこんでいる ※

- ケンカの場面でも感情を抑える

- 仲間と対立したときは、自分の考えを変えて妥協する

- 身体的な攻撃を受けたときはそれに応じず、その場を離れる

- 大人に注意されたとき口答えをする ※

- からかわれたり悪口を言われたときは、無視したり話題を変えたりして対処する

- 仲間をほめる

- 不公平な規則に対しては、適切な方法で疑問を表す

- そわそわしたりして、落ち着きがない ※

- 一人でいることが好きである ※

- 仲間が何かを成し遂げたときはいっしょに喜ぶ

- ほかの人に好意的な言葉をかける

- ゲームをしているときはルールに従う

- ほかの人と取っ組み合いのケンカをする ※

- ゲームをしているときは順番を待つ

- 悪いことをしたときはどうなるかわかっている

- 友達の持ち物を使うときは許可を得る

- ほかの人を脅したり、弱いものいじめをする ※

- さびしそうにしている ※

【全員を5ポイントで評定】

まったく見られない= 1

少し見られる= 2

ときどき見られる= 3

よく見られる= 4

たいへんよく見られる= 5

※印のついているのは逆転項目です。ポイント数値を逆にして得点を決めます。