保護者への「ソーシャルスキル学習」協力のお願いの仕方【ソーシャルスキル早わかり10】

対人関係をスムーズにするための知識と具体的な技術=「人づきあいのコツ」を学ぶソーシャルスキル学習。定着させるには、学校でのトレーニングだけでなく、家庭の協力が不可欠です。ここでは、協力のお願い文書の例を示しました。

執筆/荒木秀一

目次

ソーシャルスキル学習とは?

ソーシャルスキルとは、対人関係をスムーズにするための知識と具体的な技術=「人づきあいのコツ」です。

かつては家庭や地域社会での集団の遊びなどの中で自然と身についたソーシャルスキルですが、現代では少子化や地域の教育力の低下といったさまざまな要因によって身につけることが難しくなりました。そこで近年では、集団生活を基本とする学校での学級単位のソーシャルスキル教育の重要性が強調されています。

ソーシャルスキル学習は、「インストラクション」「モデリング」「リハーサル」「フィードバック」「定着化」の5段階で展開されます。詳しくは下記のリンクからご確認ください。

ソーシャルスキル早わかり(1)基礎知識その1

ソーシャルスキル早わかり(2)基礎知識その2

保護者と連携してスキルの定着を

ソーシャルスキルの定着は、家庭の協力なくしては実現しません。

学習したソーシャルスキルのねらいや内容をできるだけ具体的に保護者に知らせ、スキルの定着に向けて協力していただくようにすることが求められます。

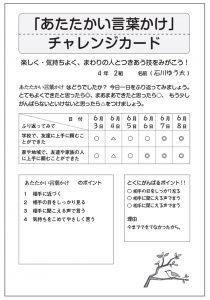

そこで、ソーシャルスキル学習について、協力のお願いを文書にして保護者に配付しておくことをおすすめします。文書の例を示しましたので参考にしてください。また、学習後は子どもたちがチャレンジカードを家庭に持ち帰ります。それに対する協力のお願いは学級通信などでしておきましょう。

◉チャレンジカードへの協力のお願い文例

お配りしたチャレンジカードに毎日お子さんといっしょに記入してください。

対象となるスキルについて、どのくらいできたのか、お子さんから直接聞いてみることと、ご家庭での観察した結果を記入してください。(とてもよくできているは◎、だいたいできているは○、もう少し努力が必要なものは△)

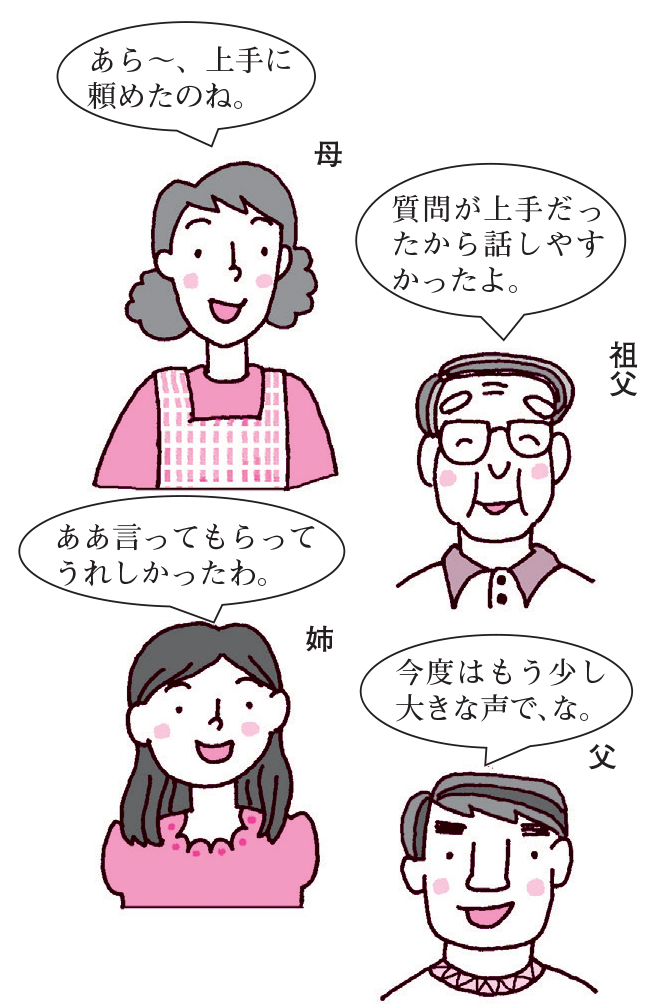

「ほめる」ことがスキルアップにつながります。お子さんが学習したスキルを使っても、評価されなければ、やる気やがんばろうとする気持ちは起きません。子どもにとっては、お母さんやおうちの人からのほめ言葉がどんなことより大きな励みになるのです。大げさにどんどんほめてあげてください。また、直す方がよい場合も、頭ごなしに叱るのではなく、「こうした方がもっといいよ。」といった言い方で指導していただけると効果があると思います。

チャレンジカードにスキルのポイントが記載されています。どんなポイントを学習したのかを見てください。

ただし、これは絶対にこうしなければならないというものではありません。子どもがほかのやり方をしていたとしても、それはそれでいいのです。学習したことはあくまでも基本で、応用は自由です。