対人関係能力が高まるソーシャルスキル学習の方法とは【ソーシャルスキル早わかり2】

かつては家庭や地域社会との関係の中で自然と身についた対人関係能力。現代では少子化や地域の教育力の低下といったさまざまな要因によって、身につけることが難しくなっています。 近年学校教育で注目されているソーシャルスキル教育では、「人づきあいのコツ」を学びます。 ここでは、学習内容の掲示のしかたや1時間の授業の組み立て方などを解説します。

執筆/荒木秀一

目次

授業の指導上のポイント

学習内容の提示のしかた

子どもたちにやる気を出させ、やってみようと思わせるには、学習内容の提示のしかたが重要です。教科の学習では、めあてや問題提示にあてはまる部分です。クラスの実態をアンケートや観察記録でしっかり把握し、子どもたち自身に何とかしないといけないと思わせなくてはなりません。ソーシャルスキル学習は活動のおもしろさが注目されがちですが、内容やねらいを子どもたちにつかませることこそが大切です。そして、そのために重要なことは次の三つです。

◉ 関心があるもの

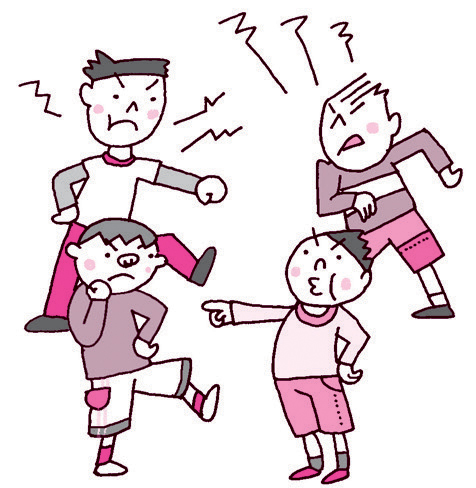

子どもが今自分たちにとってこれが必要だと思うスキルを、クラスの実態に応じて選びます。たとえば、「言葉づかいが悪い」とか「話を聞いていない」などです。

◉ 生活の場面に即したもの

日常生活に即した場面を提示することが大切です。クラスの生活の中の問題(休み時間の過ごし方、昼休みのトラブルなど)は、解決への意欲が増すはずです。

◉ 目や耳をとおして理解できるものを

プロジェクタや電子黒板を使ってグラフを提示したり、少人数による実際の問題場面のロールプレイなど、目や耳をとおして把握できる提示が効果的です。

スキルのポイントについて

スキル学習には、いくつかのポイントがあります。たとえば、次の項目は「上手な聞き方のスキル」のポイントです。このとおりの言葉で提示する必要はありません。子どもたちが発表した言葉でいいでしょう。また、発達段階や学級の実態に応じて変える必要もあるでしょう。

スキルのポイント

○やっていることをやめる

○体を相手に向ける

○相手の目を見る

○うなずきながら聞く

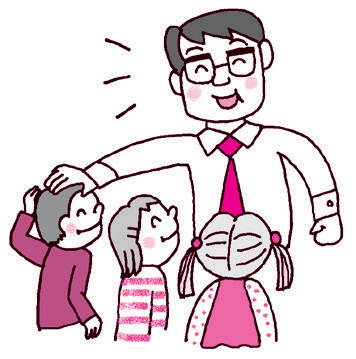

称賛(評価)する場を多くつくる

スキルを定着させるには、ロールプレイやリハーサルで行ったことを適切にほめることが重要です。教師がほめるのはもちろん、授業協力者がほめたり、友達同士でほめ合うのも効果的です。そうすることで、「できそうだな」という自信を育てることになり、さらには生活場面での実践意欲を高めることになります。

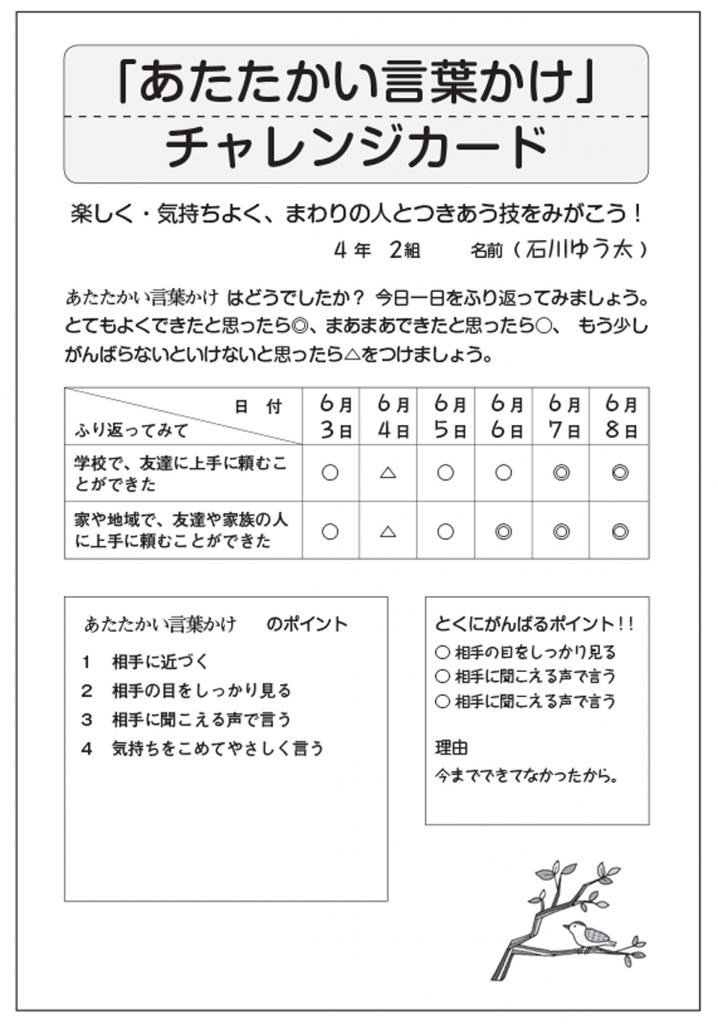

定着させるためには

授業で学んだソーシャルスキルは、チャレンジカードを活用して実践していくことが定着のための重要なポイントになります。自分で取り組むスキルを決めて、できたかどうかをチャレンジカードに記録するように子どもたちに伝えます。できたスキルには教師がシールを貼ってあげたりすると、その後も意欲的に取り組むでしょう。

朝の時間や業間のショートスキル学習は、学習したことをふり返るいい機会になります。また、「通信」を利用して家庭と連携できれば、定着がより進むでしょう。さらに、教室内にスキルのポイントを掲示しておくと、ふり返るときに役立ちます。

個別の指導について

学級全体で行うソーシャルスキル学習だけでは、実際の場面で実行できない子どももいます。その場合は、スキルを実行する場面を昼休みの遊びなどで設定し、教師がその子を特別にほめるといいでしょう。また、スキル能力の高い子どもをサポートにつけて、その子がスキルを実行できたらサポートする子どもにすかさずほめてもらっても効果があります。

これらを継続して行うと、さらに高い効果が得られるでしょう。

1時間の授業の組み立て方

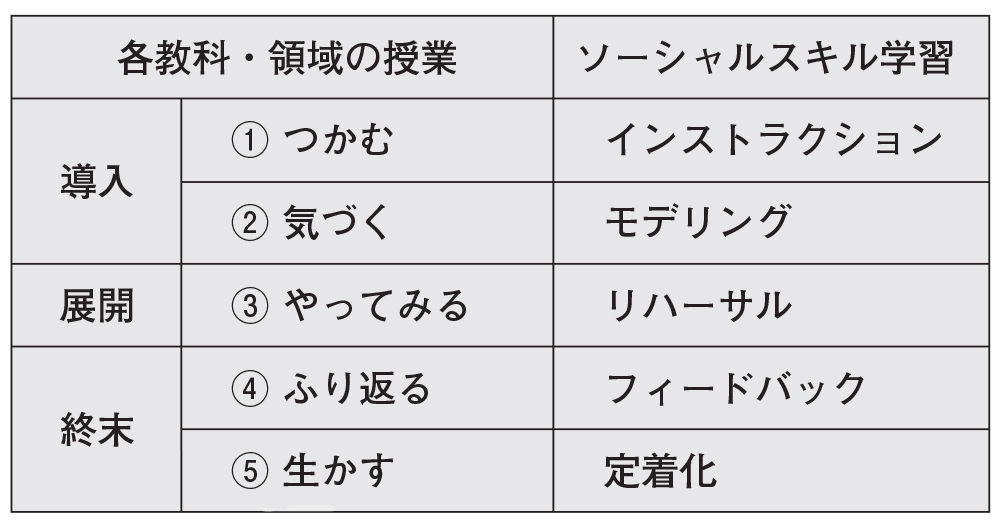

他教科・領域との比較

「ソーシャルスキル学習の要素」の内容を、1時間の授業に組み立てます。

ソーシャルスキル学習は、「インストラクション」「モデリング」「リハーサル」「フィードバック」「定着化」の5段階で展開されます。その内容を、教科や領域の授業とくらべると次のようになります。

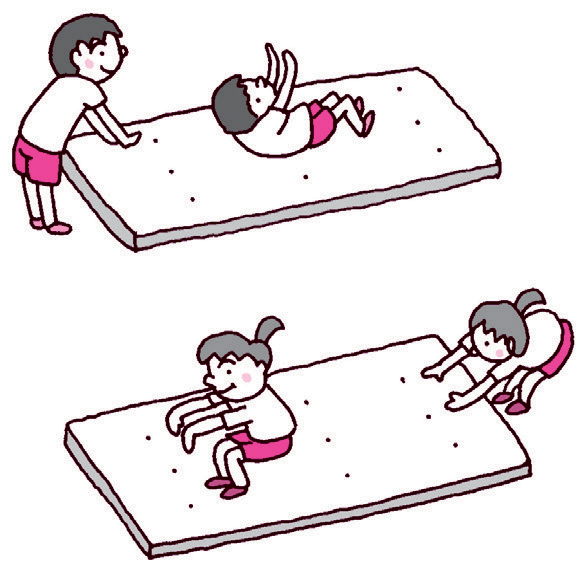

ソーシャルスキル学習は“行動によって学ぶ”という特色をもつため、よく体育学習と似ているともいわれます。また、“なすことによって学ぶ”特別活動の指導原理とも一致します。

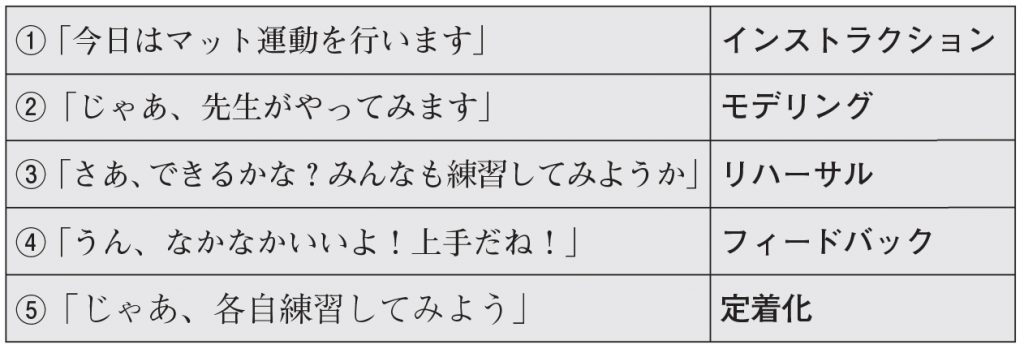

体育科「マット運動」の指導との比較

教師はコーチングの手法を使って各教科を指導しますが、ソーシャルスキル学習もこれらと同じ組み立て方で実施します。

ソーシャルスキル学習の流れと意味

①つかむ▶インストラクション

目標のスキルを言葉で教え、その意味をしっかりつかませることです。そのスキルがなぜ重要であるかを十分に理解させないと教育効果は薄くなります。動機づけの意味もあります。アンケートをとり、その結果を利用して、そのスキルに関する実態を子どもたちに知らせ、切実感をもたせるのもいいでしょう。

②気づく▶モデリング

教えようとするスキルのモデルを示して観察させ、まねをさせます。モデルは、教師、子どもどちらでもよいでしょう。また、写真・テレビ・ビデオ、人形劇やペープサートで場面を見せ、どこが適切なのか、意見を出し合ったり話し合わせたりします。受け手側の反応も見せ、そのスキルがなぜ重要であるのか理解させる必要もあります。

③やってみる▶リハーサル

モデリングで示した適切なスキルを、子どもの頭の中や実際の行動で、何回もくり返し練習させます。時間をかけ、全員が練習を体験できるようにします。ソーシャルスキル学習の中で、リハーサルはとくに重要な段階です。5~6人のグループに分かれ、2人が実際にやって、ほかの子どもは、行動のよい面(スキルを使っていた点、ポイントに合っている点)をフィードバックのときに発表します。

④ふり返り▶フィードバック

子どもがリハーサルで示した行動に対して、適切である場合はほめ、不適切である場合には修正を加えます。

不適切だったり、不足していても「まだできていない」「だめだ」などの否定的な言い方は避け、「こうすればもっとよくなるよ」など、肯定的な言い方を心がけます。それによって、スキルを実行してみようとする動機を高めることができます。

⑤生かす▶定着化

教えたスキルが日常場面で実践されるよう、促すことです。授業で学習したスキルが、学校内はもちろん、家庭や地域社会で使われることをめざします。機会あるごとに思い出させたり、日常の場面で使えるように宿題を出したり、ほめたりします。