小6外国語:子ども自身のリフレクションで深い学びを生む工夫

凄腕実践者・加藤拓由先生が、「子供自身のリフレクション」により深い学びが生まれる条件について考察。さらに、英語の授業実践例の中で、実際に機能させるための様々な工夫や仕掛けを具体的に提案します。

執筆/愛知県公立小学校・加藤拓由

目次

【1】深い学びを促すための子供自身のリフレクション

「評価」とは何か? を一言で極めて粗く表現するとすれば、「ものさし」と言えるのではないでしょうか。では、ものさしをイメージしてみてください。おそらく、算数の授業で使われる竹製の定規のようなものを思い浮かべる方が多いと思います。

では、私たちが「評価」しようとする、子供たちの「学び」は、どんな形をしていますか?

細長い三角形や楕円形、中には凸凹した形など、いろいろな形状の学びが存在するはずです。それら個性豊かな子供たちの学びを、教師が持っている一本のまっすぐなものさしで測定することが適切でしょうか。

もう一つ質問します。

ものさしは本来、誰が何のために使いますか?

もちろん、教師の指導の効果測定を目的として使う評価も、大切なものさしの一つです。一方で、一人一人学びの形に合った多様な形のものさしを、子供たちに与えてみたらどうでしょうか。子供たちは、自分の形に合った形状のものさしを使い「あっ、ぼくはこれだけ成長した」とか「私は次にこの部分を伸ばしたいな」というように、自らの学びを振り返ることができ、評価が次なる学びを促す手掛かりになるはずです。

教育課程企画特別部会の論点整理では、評価の在り方について、次のように述べています。

子供たち一人一人が、前の学びからどのように成長しているか、より深い学びに向かっているかどうかを捉えていくことが必要である

それでは、小学校外国語科において、子供たち一人一人が、自分の学びを振り返るための「ものさし」にはどんなものがあるのでしょうか。

今回はCan Do評価尺度を用いたリフレクションの方法と、『We Can! 2』の授業づくりについて紹介します。なお、Can Do評価尺度の詳細について、ここでは述べることはできませんが、興味のある方は小学校英語評価研究会が作成した『小学校Can Do評価尺度活用マニュアル』をご参照ください。

【2】Unit8「What do you want to be?」における授業設計とリフレクション

Unit8 の「将来の夢・職業」では、将来就きたい職業やしたいこと、その理由などを伝え合います。また、将来の夢について簡単な語句や基本的な表現で書かれた英語を推測しながら読んだり、例を参考に語と語の区切りに注意しながら書いたりすることを単元の目標としています。

Can Do評価尺度は、これらの学習のゴールに到達するために、実際の言語の使用場面で、英語を使ってどんなことができるようになるかを具体的に記述したものです。

Can Do評価は、学習のゴールから遡って、各授業での具体的な活動内容や評価基準を考える「逆向き設計」を行うのが特徴です。到達目標から授業を逆向きに考えることで、指導と評価の一体化が行いやすいと言われています。

具体的な例で考えてみましょう。

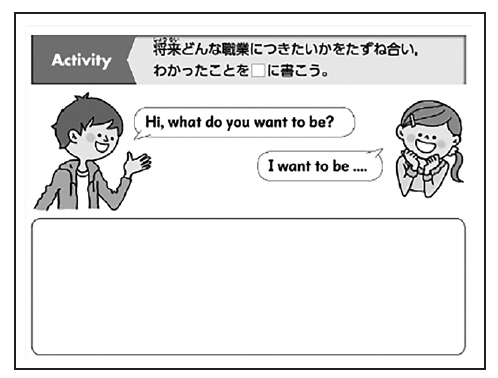

このUnit8 第5時の目標は「就きたい職業について、理由を含め伝え合う」ことです。文部科学省の指導案では具体的な活動例の一つとして、Activityが設定されています。また、その評価方法として、「行動観察と振り返りカードの点検」が挙げられています。

教師用指導書を見ると、「活動の意欲を高めるためにクラスで人気の高い職業ベスト3を予測してからインタビューさせたり、その仕事を選んだ理由や、聞いた感想などを紹介し合い、対話を続けることの大切さや楽しさを子供たちに体験させたりする」としています。しかし、これだけではまだ、活動のねらいがはっきりしておらず、評価の方法や基準もあいまいです。そこでCan Do評価尺度を利用した実践例を提案します。ここでは、先に紹介した、小学校英語評価研究会が作成した『小学校CanDo評価尺度活用マニュアル』~We Can! &Let’s Try! Can Doリスト試案~を参考にしました。

ア.本時の目標をより具体的にする

第5時の目標は「就きたい職業について、理由を含め伝え合う」ですが、これをもう少し具体的な表現にしてみましょう。「就きたい職業に理由をいくつか付け加えて言うことができる」

理由をいくつか付け加えるという具体的な記述を付け加えたことで、達成すべき評価規準が明瞭になります。

イ.活動ベースで評価の規準を具体化する

Can Do評価は「できる」と「できない」の2項対立ではなく、「できつつある」途中の成長段階を肯定的に捉え、「前より成長している」という子供の自己有能感を重視します。これにより、子供は次の学習への見通しを持ち、自律的な学習者に成長することができるのです。

では、「できつつある」成長段階をどのような評価規準にしていくのでしょうか。ここではアで具体化した評価規準を、さらに詳しく、下記のような4段階の段階的能力記述に落とし込んでいきます。

●「就きたい職業に理由をいくつか付け加えて言うことができる」

①就きたい職業を言うことはまだ難しい。

②教科書の例を参考にすれば、就きたい職業に理由を1つ付け加えて言うことができる。

③何も見なくても、就きたい職業に理由を1つ以上付け加えて言うことができる。

④就きたい職業に理由を1つ以上付け加えて言い、相手の理由に感想を返すことができる。

●印の「」部分は、上記のアで具体化した本時の目標であり、達成すべき評価規準です。①~④はより詳細で段階的な能力記述です。①は「自信がなく、まだ難しい」という段階。Can Do評価では「できない」のではなく、「できつつある」成長段階を大切にするため「まだ難しい」としています。②は、自信がない子供でも、補助的な足場掛けがあればできる段階。ここでの足場掛けは教科書の例を参考にすることです。③はほとんどの子供が十全に参加していれば達成可能な到達目標。そして、④は自信のある子供を飽きさせないための、少し上の挑戦的課題です。