モナ・リザを「左手が痛いのを我慢しているお兄さん」と解釈するのはアリ?

『13歳からのアート思考』著者の末永幸歩先生の取組から、みん教読者の先生に知ってほしいアート思考のエッセンスをお届けするこの連載。今回のテーマは、アート鑑賞の意義についてです。「鑑賞に正解はないから、自由に自分の思ったことを言おう」と言ってはみたものの、「本当に、こ、これで良いのだろうか……?」と悩んでいる先生。ぜひこの記事を読んでみてください。きっと一筋の光が見えてくるはずです!

執筆/美術教師・アーティスト 末永幸歩

目次

教科書通りでも型破りでも消えないモヤモヤ

突然ですが、かの有名な『モナ・リザ』を鑑賞するとしましょう。

「ルネサンスを代表する画家レオナルド・ダ・ヴィンチによる、神秘的な微笑をたたえた女性の肖像画で、パリのルーブル美術館に展示されている」とテキスト通りの答えを得れば、鑑賞したといえるのでしょうか?

かといって好き勝手に解釈し、「左手が痛いのを我慢しているお兄さん」などと明らかに間違った鑑賞をしてしまうことに意味はあるのでしょうか……?

昨今、芸術教育において「鑑賞活動の充実」や「美術館や博物館との連携」がますます重要視されています。しかし、実際のところ「どのようにアート鑑賞をしたら良いのだろう?」とお悩みの先生は多いことと思います。

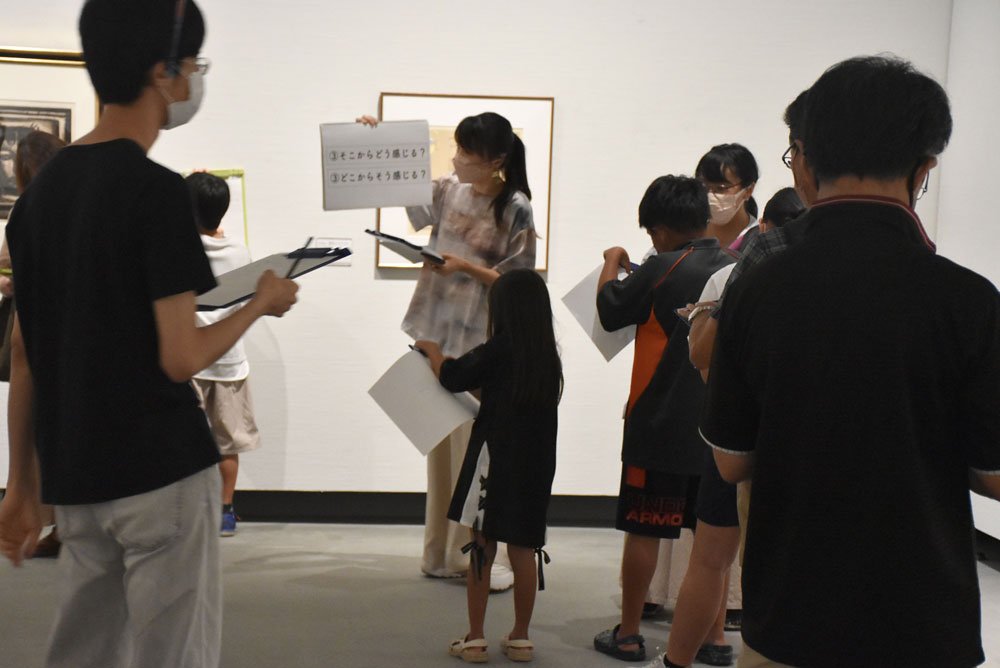

そこで、この記事では、私が「宮崎県立美術館」で2023年8月に実施したワークショップをもとに、アート鑑賞の可能性と、その意義について考えたいと思います。

アート鑑賞には大きく2通りある

「アート鑑賞」と一口に言っても、そこには大きく2通りの仕方があります。1つは、作者の人生や時代背景などをふまえ、知識的に作品を読み解いていく鑑賞。作品理解には欠かせない見方ですし、様々な情報を知ることで、作品の感じられ方が深まることがあります。

その一方で、背景にある情報を棚に上げて、作品そのものと向き合う鑑賞があります。その際には、たとえば『モナ・リザ』に描かれているのが「神秘的な微笑をたたえた女性」ではなく、「左手が痛いのを我慢しているお兄さん」であったとしても一向に構いません。

「作品そのものと向き合う鑑賞」において大切なのは、自分の感覚を起点に「どこからそう感じるのか?」などと掘り下げて考えることで、「自分なりのものの見方」を明らかにすると同時に、それ以外の「多様なものの見方」を横断していくことです。

このように、アート鑑賞には大きく2通りが考えられますが、私は特に、後者で示した「作品そのものと向き合う鑑賞」に大きな可能性を感じています。