話し合い活動を促進させる端末活用:札幌市立発寒南小学校のICT実践レポート(6年生・理科)

北海道・札幌市内でもとりわけ1人1台端末の活用が進んでいる札幌市立発寒南小学校では、授業でどのように端末を活用しているのでしょうか。6年生の理科の授業を取材するとともに、授業者の先生と、活用推進のリーダー役となっている教頭先生に話を聞きました。(取材・文/村岡明)

授業について

- 学年・教科・単元名:6年生・理科「てこのはたらき」

- 本時の位置づけとねらい:7時間扱いの4時間目。実験したことからわかったことをまとめ、友だちと交流して考えを深める。

- 主に使用したソフトウエア:ムーブノート(ベネッセ社)

授業の流れと子どもたちの様子

子供たちは3~4人で机を寄せ、1つのグループとなって着席。前時に行った実験でわかったことをもとに、てこの働きのきまりをまとめていくことが本時のねらいです。先生は、まとめ方のめあてとして黒板に「一目で分かる てこってこれだ!シートを作ろう」と板書し、てこの働きを端的にまとめるよう指示しました。

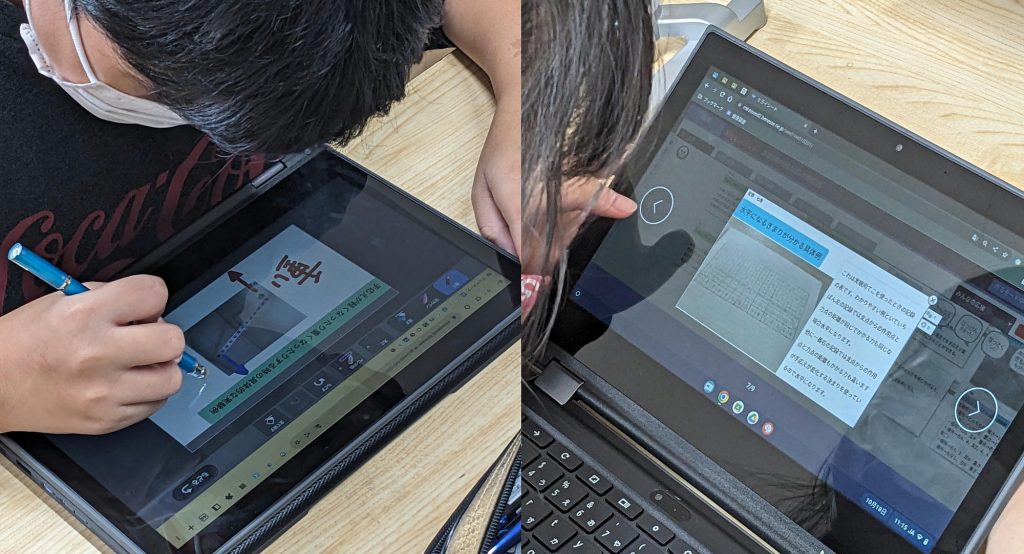

これに対して子どもたちの反応は様々でした。グループの方針を話し合う子、実験した時に書いたノートのメモを見直す子、端末に考えをメモしていく子など、思い思いに活動を進めてゆきます。各グループには、机上用の実験器具、教室の端には大きな実験器具が用意されているため、それらを使う子もいました。

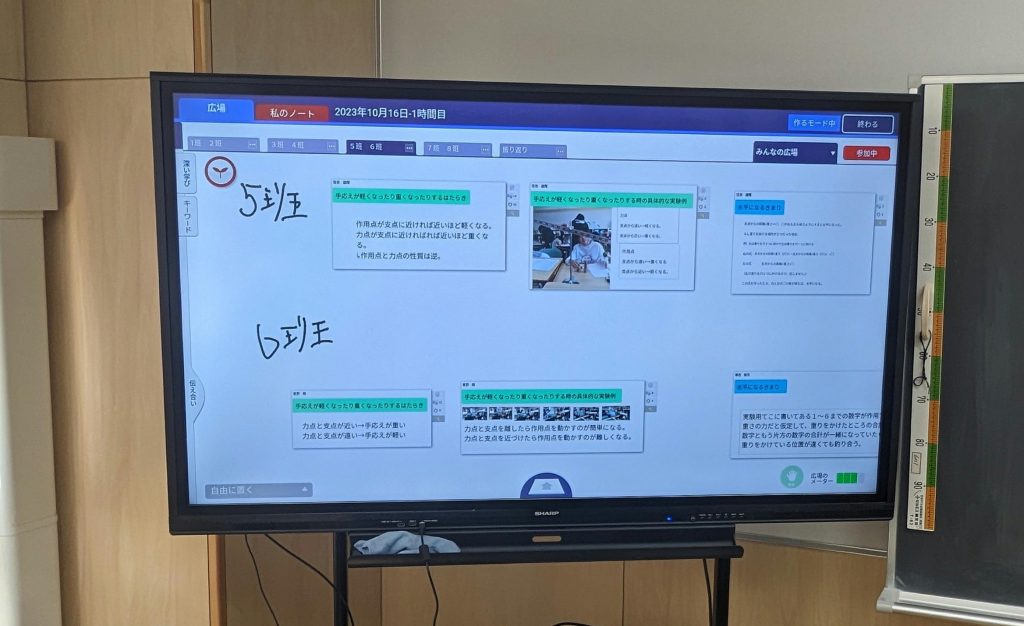

グループの考えをまとめていくのに使用したのは、「ムーブノート」の「広場」という機能です。子どもたちは、文字や図を使いながら、グループとしての考えを何枚かのシートにまとめました。

各グループのシートができたら、隣のグループと互いのシートを検討します。先生はあらかじめ隣り合う2つのグループで一つの「広場」を共有する形で設定していたため、スムーズに活動できていました。シートの一覧性のおかげで、話し合いが活発になっているように感じます。自分と違う視点からの説明に触れ話し合うことで、子どもたちは、てこの働きについて理解を深めているように見えました。

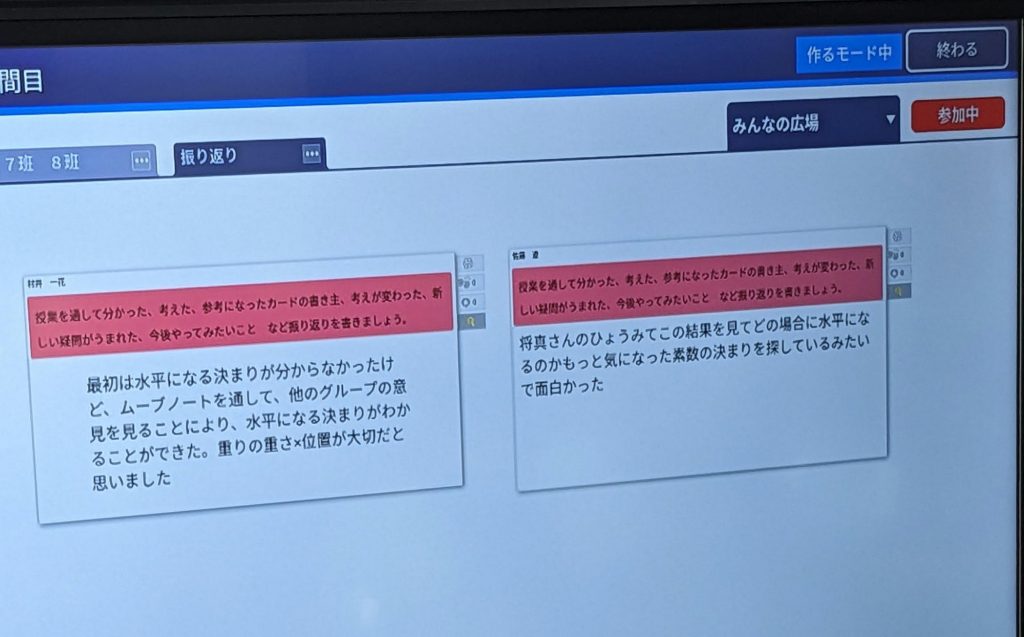

説明シートの交流を経て、授業最後の3分でふりかえりを書きます。先生が用意したムーブノート上にある振り返り専用の「広場」に書き込んでいきました。子供たちの話し合い活動が活発だったことで、振り返りを書く時間が3分になってしまったにもかかわらず、ほとんどの子が、この時間でわかったことや考えたことを記入できました。