物の温まり方を生かして「物の冷え方」について考えてみよう 【理科の壺】

第4学年「金属、水及び空気の温まり方」は様々な授業実践が見られます。では、その逆にあたる「冷え方」について考えたことはあるでしょうか。本単元で得た知識や技能を生かせば、子どもたちの力で問題解決することができます。ものの冷え方について考えることにより、温まり方の理解がより一層深まるかもしれません。今回は、教科書にない「金属、水及び空気の冷え方」の授業を単元末に取り入れながら、温まり方の学習の “ツボ” について解説していきます。楽しい理科授業を目指していきましょう。優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法や指導アイデア。今回はどのような “ツボ” が見られるでしょうか?

執筆/東京学芸大学附属小金井小学校教諭・三井寿哉

連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓

1.屋台で売られているジュースって…

①屋台で売られているジュースは本当に冷たいの?

「金属は熱せられた部分から順に温まるが、水や空気は熱せられた部分が移動して全体が温まる」の学習後、屋台などでよく目にする氷水にジュースを浮かべた写真を子どもたちに提示します。子どもたちは「ジュースがキンキンに冷えていておいしそう」と言います。しかし、飲んでみると意外と冷たくありません。

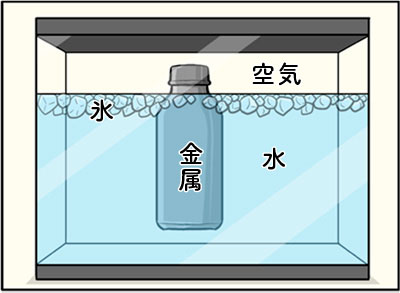

②水槽の中を見える化させて、考えよう

理科室で、氷水にスチール缶(金属)を浮かべた屋台のジュースを模した水槽を提示します。「この水槽の中で最も冷たいところはどこか」について考えます。

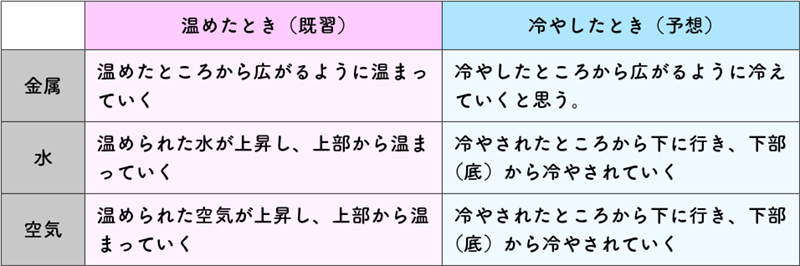

③既習を根拠に予想する

子どもは、「金属を冷やした時は、温めた時と同様に広がりながら冷えていく」と予想できます。

しかし、冷やされた水や空気については、温められた水や空気が上昇し、上部から温まっていく既習の考え方の逆の発想が必要です。発想の転換が予想の根拠となります。「冷やされると下に行くのかな」と予想します。

④実験方法を考える

これまでの実験で習得した方法をヒントにしながら、冷やされていく様子が視覚でわかる実験方法を子どもたちで組み立てます。温まり方の実験で一度経験した方法と同じであったり、少し変えたりした方法を立案します。実験方法が組み立てられた班から、実験開始です。

2.立案した実験で確かめてみよう

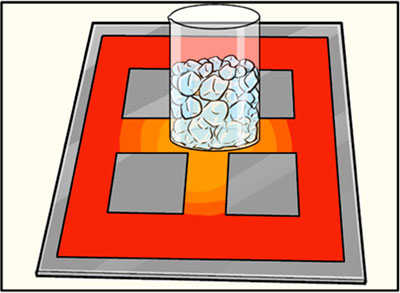

①金属を冷やす

金属板に示温テープを貼り付け、金属板を温めてテープの色を赤に変えておく。金属板の中心に氷を置き、テープが黄色に戻る様子を観察する。

結果は示温テープが広がるように元の黄色に戻っていった。

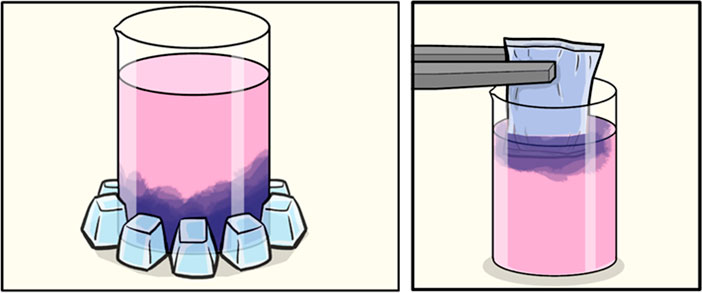

②水を冷やす実験

ア:ビーカーの下部を氷で冷やし、予め温めた示温インクの色の変化を見る。

結果は、下部は元の青色に戻り、上部は赤いままだった。水の動きは見られなかった。

イ:温めた示温インクの上部を保冷剤で冷やし、示温インクの色の変化を見る。

結果は、氷水を入れたすぐ下から青色に戻り、その液は下部に沈んでいった。

③空気を冷やす実験

蓋をしたビーカーの下部を保冷剤で冷やし、ビーカーの中に予め入れた線香の煙の動きを見る。

結果は、線香の煙はビーカーの下部に集まった。