小4体育「セストボール(ゴール型ゲーム)」指導アイデア

執 筆/山口大学教育学部附属山口小学校教諭・大賀拓也

編集委員/国立教育政策研究所教育課程調査官・高田彬成、山口県岩国市立東小学校教頭・前川孝

目次

授業づくりのポイント

ゴール型ゲームは、コート内で攻守が入り交じり、手や足などを使って攻防を組み立て、一定の時間内に得点を競い合う楽しさや喜びを味わうことのできる運動です。中学年では、基本的なボール操作とボールを持たないときの動きによって易しいゲームをすることが課題となります。

本単元で扱うセストボールは、バスケットボールに似たゲームで、パスでボールを運び、360°どこからでもシュートができることが特徴です。パスを中心にゲームが展開されるので、ボール操作とボールを持たないときの動きの獲得が期待できます。

単元の前半では、易しいゲームを行うなかで、ゲームの行い方を知り、基本的な動きや技能を身に付けることができるようにします。ここでは、みんなが楽しめるゲームにするための規則の工夫をする時間を設けるようにしましょう。例えば、みんながボールに触れることができるような規則をつくったり、パスやシュートに関連する記録を蓄積することで成長を実感できたりすることが大切となります。

さらに、単元後半では、選んだ作戦を生かすことを通して、仲間と関わり合いながら、さらにゲームを楽しむことができるようにしていきましょう。

【安心して楽しめる用具の工夫】

◆ボールの大きさ・硬さ

学校にある様々なボールのそれぞれのよさを生かし、ゲームに活用していきましょう。

◆活用例

・バスケットボール:よく跳ねるが、硬くて重くて操作しづらい

・ドッジボール:ゴム製やスポンジ製など種類や大きさが多様

セストボールは、パス回しを中心に行うゲームなので、投げやすさだけでなく捕りやすさも大切です。同じボールでも空気の入り具合によって扱いに差が生じるので、バウンドさせてパスができるくらいの柔らかさに調整しましょう。

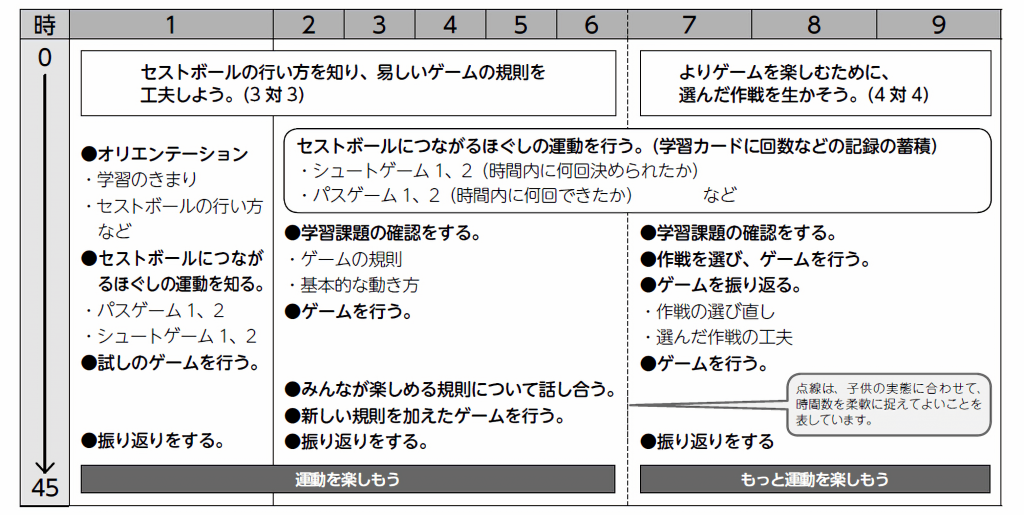

単元計画(例)

前半は易しいゲームの規則を工夫し、後半はよりゲームを楽しむための作戦を選び、工夫する構成です。

運動に意欲的でない子供には、こんな配慮を!

・ボール操作がしにくいために、ゲームに意欲的になれない子供には、パスしたりキャッチしたりしやすい大きさや硬さのボールを用意し、自由に選択できるようにしましょう。

・ゲームに参加している実感がなく、楽しさが味わえない子供には、ゲーム内での役割を明確にしたり、触球回数が増えるような規則を工夫したりしていくような働きかけをしましょう。

・ゲームでの動き方がわからない子供には、よい動きの仲間やチームを観察できるようにするなど、個に応じた動き方のモデルを示すようにしましょう。必要に応じて、タブレットやデジタルカメラなどのICT 機器を活用しましょう。

運動を楽しもう

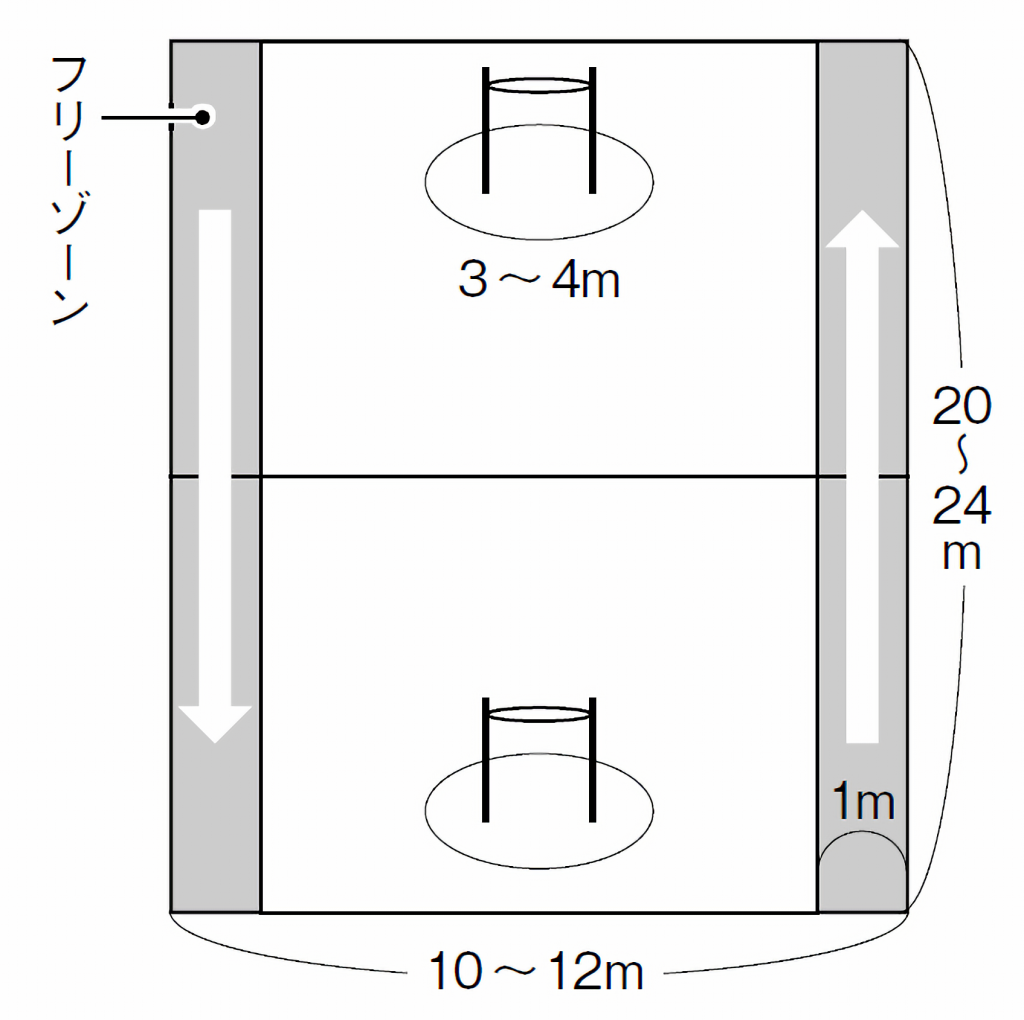

単元前半では、セストボールの行い方を知ったり、基本的な動きであるボール操作とボールを持たないときの動きを身に付けたりすることを重視し、発達の段階に応じた「易しいゲーム」を設定します。

ここでは、サイドライン際に、ボールを持ったまま移動してもよいフリーゾーンを設けることで、効率よくパス回しによるボール運びができるようにします。また、パスやシュートの規則を工夫して、ゲームの楽しさを味わうことができるようにします。

「主運動につながるほぐしの運動」に毎時間取り組み、その記録を学習カードなどに蓄積していくことで、「セストボール」の基本的な動きの成長を実感でき、ゲームの中でも生かそうと意欲的に取り組むことができるように支援していきます。

セストボールにつながる、ほぐしの運動と動き

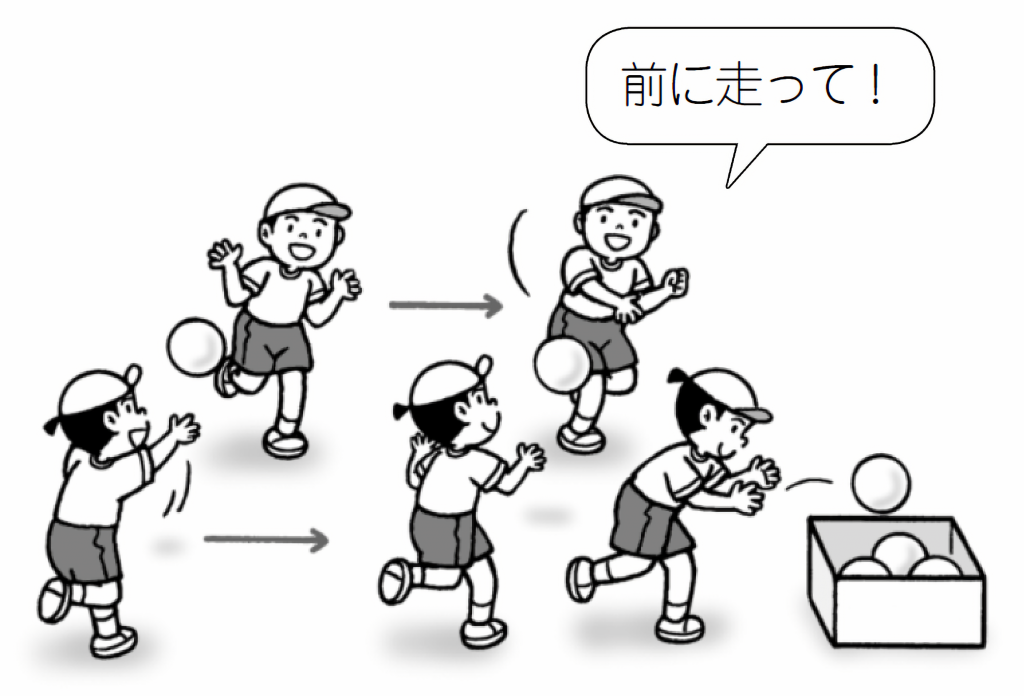

パスゲーム1

パス、走る、キャッチをくり返し、箱に入れる。チームで競ったりするなど実態に応じて工夫する。

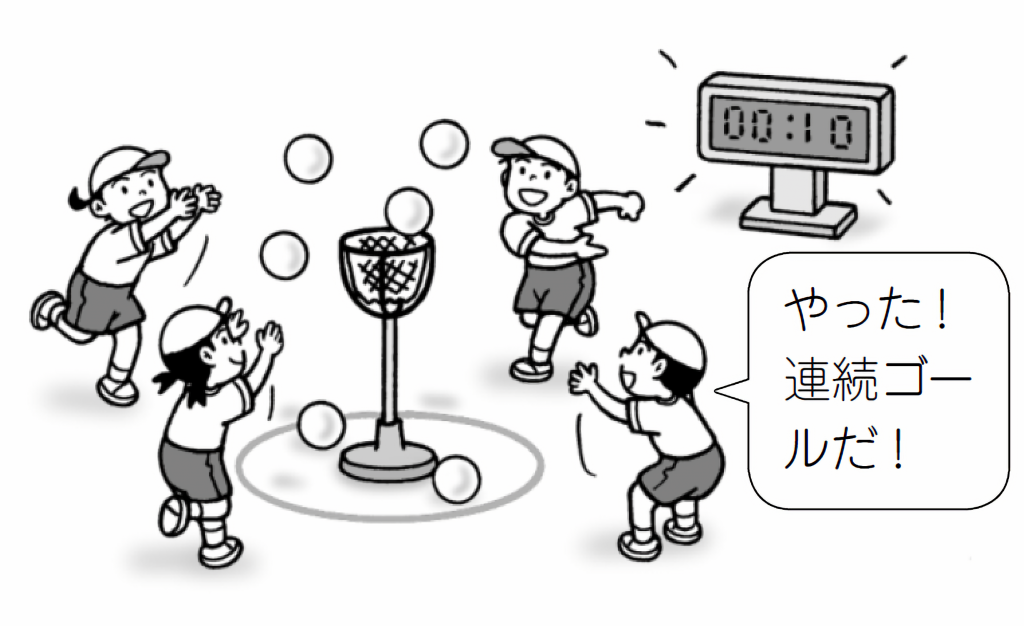

シュートゲーム1

4か所に分かれ、制限時間内に決めたシュートの本数を競う。自分が一番決めやすいシュートの仕方を見付ける。

パスゲーム2

4か所に分かれ、中央の7個のボールをパスで自陣に集める。先に3 個集めたチームの勝ち。

シュートゲーム2

シュートを打つ距離によって得点差を付け、チームで得点を競う。時間制や回数制など、実態に応じて工夫する。

セストボールにつながるほぐしの運動を効果的に設定することで、基本的な動きをたっぷりと経験できるようにしましょう。

易しいゲームに、楽しく取り組もう

基本の規則の例

※ クラスの実態に応じて柔軟に変更できます

●チーム編成

1 チーム4 ~ 5 人で男女混合の等質になるようにする。

●時間

1ゲーム3~5分(前・後半制、休憩・作戦タイム3分)

●規則

・3対3でゲームを行うが、3人のうち1人は相手コートのみでプレイでき、攻撃時には3対2のアウトナンバーゲームになるようにする。

・得点が入ったら、ゲームに出ていない人と交代する(順番を決めておく)。

・パスでボールを運ぶ。

・ボールを保持した状態で3歩まで歩くことができる。

・セスト(籠)には360°どこからでもシュートできる。

・セストを中心としたゴールエリアの中には入れない。

・ 1人だけフリーゾーンを使うことができる。使うゾーンは、攻める方向に対して右側とする。

・シュートが決まったら、センターラインから始める。

・守りは、身体接触はせず、パスカットで守る。

セストボールはバスケットボールのようなドリブルがなく、パス回しを中心にゲームが展開するので、必要に応じてパスの出し方やキャッチの仕方に関する指導もあるとよいでしょう。ゲームの中でパスに対して工夫している姿を積極的に見とり、価値付けをして全体に共有していきましょう。

みんなが楽しめる規則の工夫例

●パスに関する規則の工夫…囲まれてパスが出せなくなることの軽減

・ボールを持っている人から1m離れて守る

・自陣まで戻ってから守る

●シュートに関する規則の工夫…みんなにシュート機会の保証

・3点ラインをつくる

・ファーストシュートは2点とする

●触球回数を増やす規則の工夫…触球に対する意欲喚起

・全員がパスを受けてからシュートすると1点、決まれば2点

もっと運動を楽しもう

単元の後半では、より楽しむために選んだ作戦を生かしながらゲームを進めていきます。ここでは、いくつかの作戦を提示し、どの作戦ならよりよく攻められるか、チームごとに考える時間を設定します。

ゲーム後の振り返りでは、作戦が生かされたか、どうすればより生きるかなど、話し合う視点を定めましょう。そうすることで、よりよい作戦を選び直したり工夫したりしていくことへつながります。

よりゲームを楽しむために、選んだ作戦を生かそう

イラスト/栗原 清

『小四教育技術』2019年2/3月号より

あわせて読みたいセストボール関連記事

・小4体育「セストボール(ゴール型ゲーム)」指導アイデア

・小4体育「セストボール(ゴール型ゲーム)」指導アイデア

・小3体育「セストボール(ゴール型ゲーム)」指導アイデア